- Meinung

- Betriebsführung

- Weltspiegel

- Agrarpolitik

- Ackerbau

- Betriebszweig Schwein

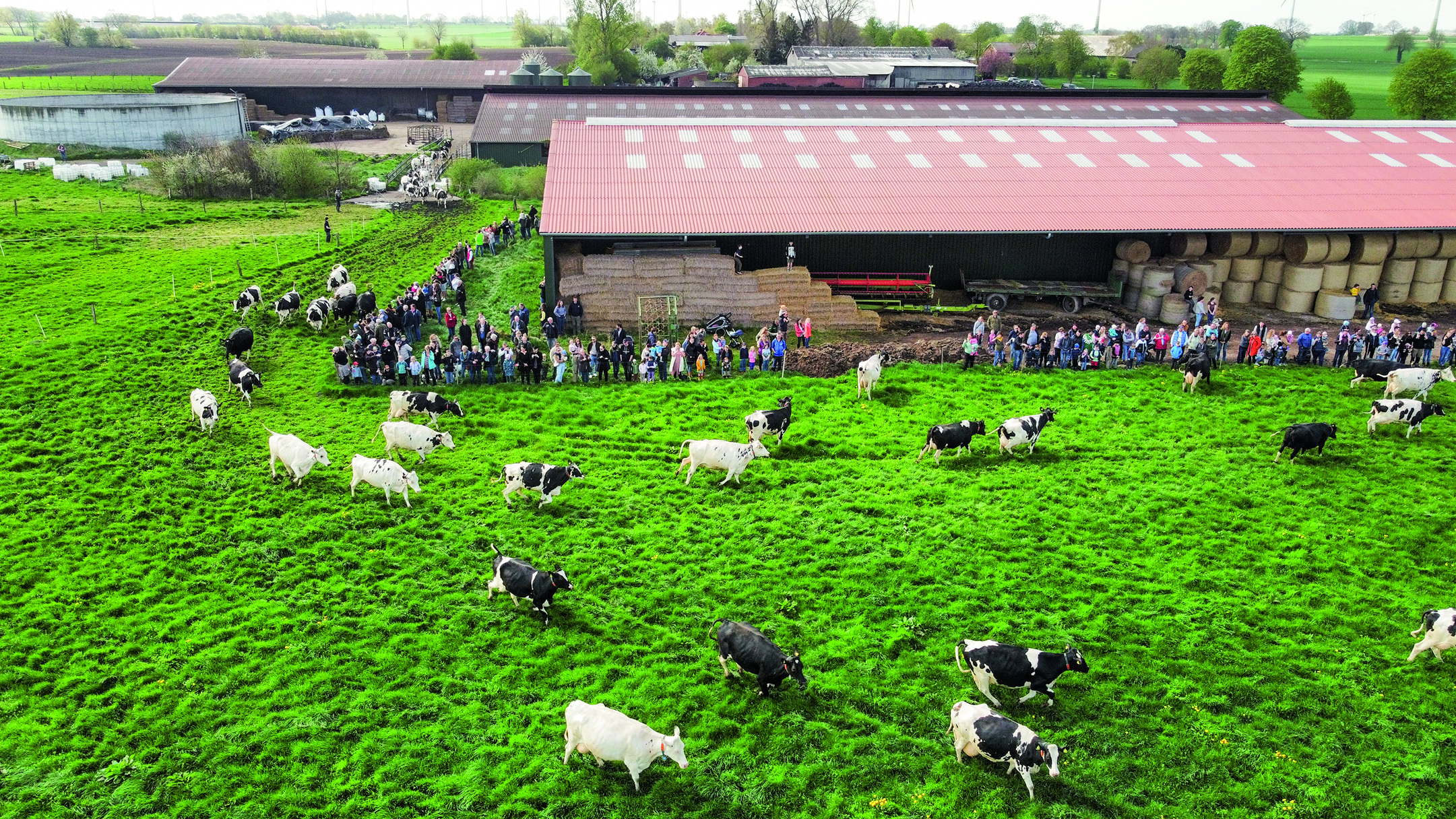

- Betriebszweig Milch

- Steuern

- Markt-Trends

- Pflanzenschutz

- Düngung

- Landtechnik

- Öko

- Alternativen

- Branche

- Erneuerbare Energie

- Nachhaltigkeit

- Tierwohl

- Markt

- Tierhaltung

- Interview

- Digitalisierung

- Welternährung

- Börse

- Auswahl zurücksetzen