Weidemilch. Wer fordert, muss auch zahlen

Die Nachfrage nach Weidemilch steigt. Welche Mehrkosten damit verbunden sind und warum aktuelle Förderanreize zu gering für eine Ausweitung der Weidehaltung sind, beschreibt Hauke Tergast.

Ob durch die neuen Haltungsstufen des Handels oder den BMEL-Entwurf zur Kennzeichnungsverordnung: Von Weidemilch ist wieder verstärkt die Rede. Schon seit Langem fordern Umwelt- und Tierschutzverbände von der Agrarpolitik, die Weidehaltung stärker in den Fokus zu nehmen. Zum Teil kommen auch aus der Wissenschaft solche Forderungen. Die Realität auf den Betrieben sieht jedoch häufig anders aus. Laut der Landwirtschaftszählung hatte 2020 noch etwas weniger als jede dritte Milchkuh Weidezugang während der Vegetationsperiode. Und die Tendenz ist weiter sinkend.

Aber warum ist das trotz der Weideprämie in manchen Bundesländern und Mehrwertprogrammen des Handels und der Molkereien so? Es könnte daran liegen, dass in der Diskussion um Weidemilch die Frage der damit verbundenen Kosten häufig ausgespart wird. Wer sich mit der Weide auseinandersetzt, muss mit spitzer Feder rechnen. Zudem kommt es stark auf die äußeren Umstände des jeweiligen Betriebs an. Denn klar ist, dass Weidegang nicht überall umsetzbar ist. Gerade mit steigenden Betriebsgrößen lässt sich an vielen Standorten eine Weidehaltung nicht mehr realisieren. Dies betrifft gerade die Grünlandregionen, beispielsweise in Nordwestdeutschland. Natürlich gibt es auch Beispiele für Weidehaltung in sehr großen Beständen. Aber in der Regel kommen Marsch- und Moorstandorte bei Herdengrößen von über 200 Kühen an ihre Grenzen. Denn in nassen Jahren ist die Weide dann gar nicht mehr als solche zu erkennen, geschweige denn für eine Beweidung nutzbar.

Zuschläge für Weidemilchprodukte

Natürlich gibt es aber eine große Anzahl an Betrieben, die Weidehaltung konsequent umsetzt. Davon zeugen nicht zuletzt die Weidemilchprodukte, die es im Handel zu kaufen gibt, und der Erfolg der Initiative Pro Weideland. Milcherzeuger, die ihren Kühen Weidezugang gewähren, erhalten bei vielen Molkereien dafür einen Weidemilchzuschlag, der sich etwa bei 1 bis 1,5 Ct/kg Milch bewegt. In der Regel sind in dem Zuschlag aber auch weitere Anforderungen wie eine GVO-freie Fütterung enthalten. Aber reicht das auch aus, um die Produktionskostenunterschiede zwischen Weide- und Stallhaltung zu decken?

Welchen Zuschlag bräuchte es, um Betriebe mit reiner Stallhaltung zum Weidegang zu animieren? Beispielhaft sei dies für einen typischen Milchviehbetrieb mit 140 Kühen aus den nordwestdeutschen Grünlandregionen betrachtet: Bis vor 15 Jahren hat der Betrieb seinen Kühen noch Weidegang gewährt, diesen aber dann im Laufe der Zeit eingestellt. Der Betrieb hat eine Herdenleistung von 9 500 kg Milch (ECM) und hat vor, seinen Milchkühen in den Sommermonaten tagsüber Weidegang auf 16 ha hofnahem Dauergrünland zu ermöglichen. Aktuell stehen die Kühe das ganze Jahr im Außenklimastall.

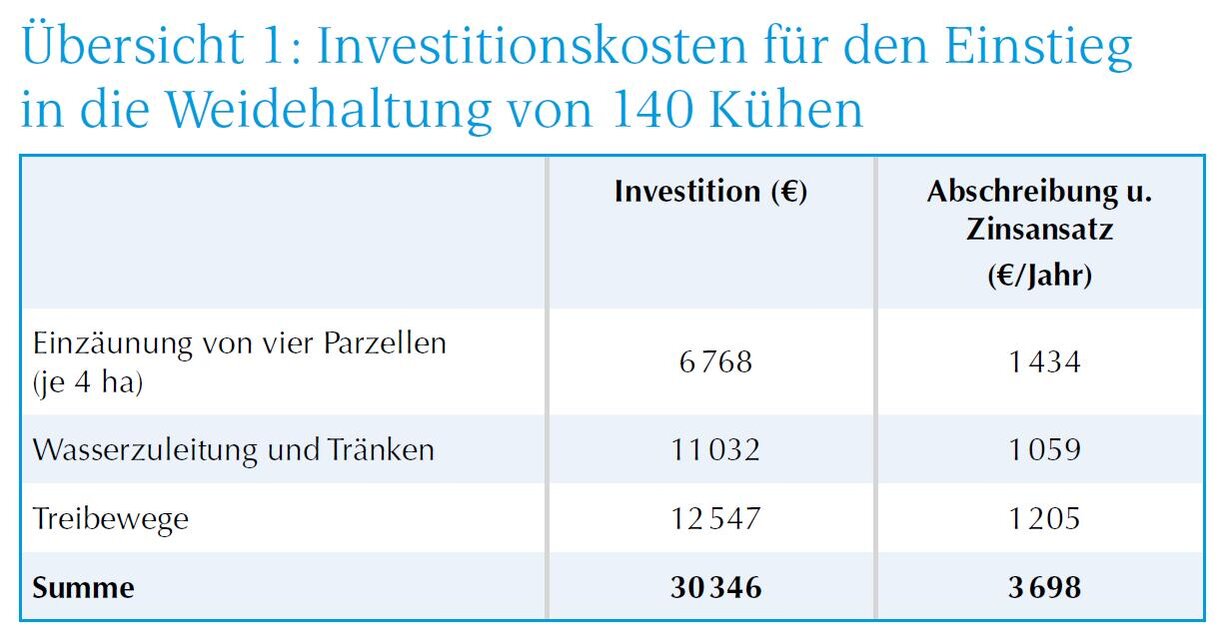

Dafür wird die Fläche in vier etwa gleich große Parzellen à 4 ha unterteilt. Die Hälfte davon wird vor der Beweidung für den ersten Schnitt abgemäht, da der Aufwuchs im Frühjahr zu ergiebig für die reine Beweidung ist und die Silage für den Winter gebraucht wird. Der Betriebsleiter plant zunächst, die Flächen an 150 Tagen im Jahr als Umtriebsweide zu nutzen. Was Weidedauer und Weidefläche je Milchkuh angeht, liegt er damit über den Anforderungen vieler Organisationen, beispielsweise gibt die Initiative Pro Weideland 120 Tage Weidegang auf mindestens 1 000 m² je Kuh vor. Auch die insgesamt 2 000 m² zur Grünlandfütterung je Kuh erfüllt der Betrieb, da in den Grünlandregionen Gras sowieso die Hauptfutterquelle ist. Bevor die Milchkühe auf die Weide können, stehen allerdings Investitionen an. Neben der Einzäunung ist es notwendig, dass auf der Weide die nötige »Infrastruktur« für die Wasserversorgung und den Viehtrieb geschaffen wird. Dazu gehören in der Regel feste Zuwege vom Stallgebäude zu den Weideflächen (Übersicht 1).

Wann es Weidemilch ist

Um Weidemilch zu produzieren, müssen Rinder an wenigstens 120 Tagen jährlich für mindestens sechs Stunden auf der Weide sein. So lautet die Definition. Die Bundesregierung möchte die Regelung verschärfen. Diskutiert werden u. a. Mindestfutterflächen und Kontrollen. Wenn es dazu kommt, wäre Deutschland einmal mehr Vorreiter, in anderen europäischen Ländern gibt es dazu keine genaue Regelung, berichtet der Milchindustrieverband.

Weidemilch erfreut sich zunehmender Beliebtheit innerhalb der Milchbranche und beim Verbraucher, dies zeigen die Absatzentwicklungen der letzten Jahre im Lebensmitteleinzelhandel. Während der Konsummilchmarkt seit mehreren Jahren nicht nur in Deutschland stagniert, steigen die Absatzzahlen der Weidemilch auf über

11 %. – fu –

Geänderte Arbeitsabläufe in der Zeit des Weidegangs

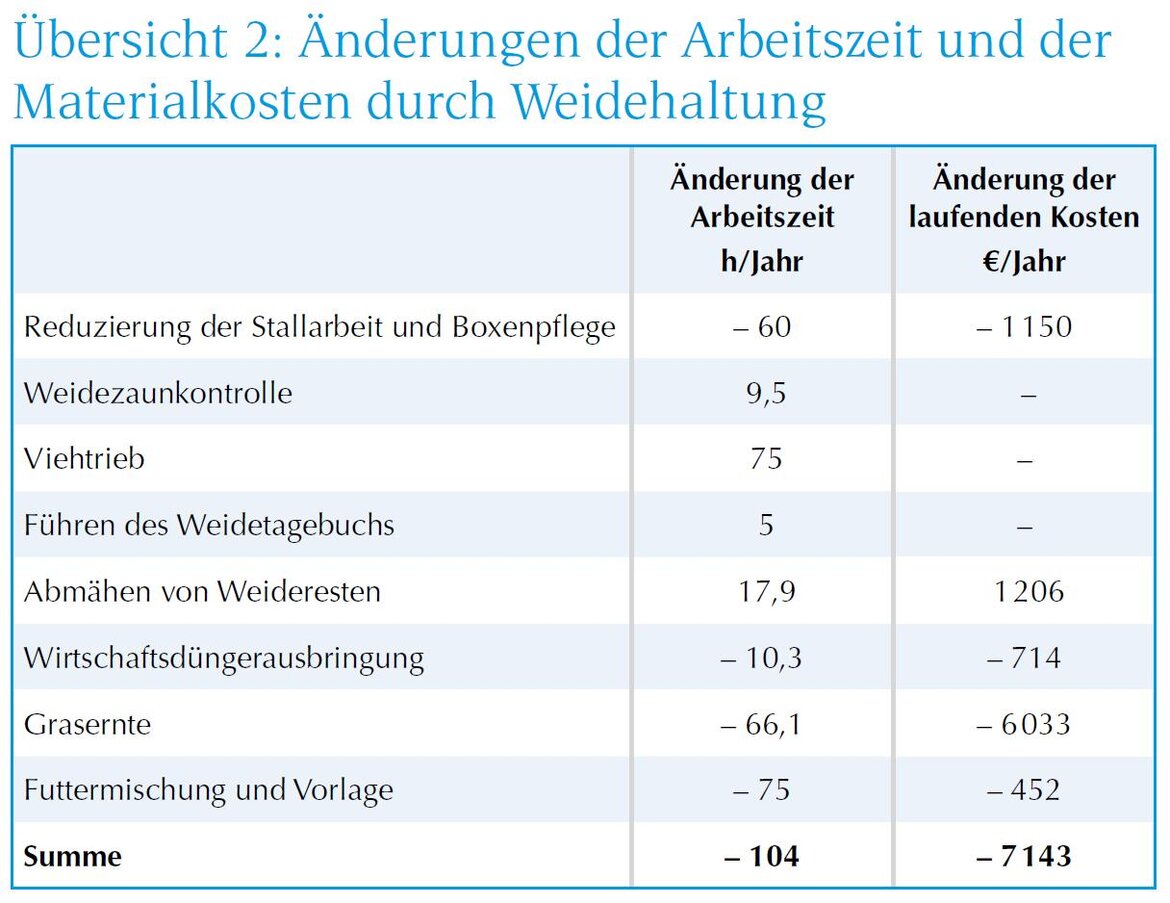

Neben den Investitionen ändern sich während der Weidesaison natürlich auch einige Abläufe im Betrieb: So reduziert sich beispielsweise der Aufwand für die Fütterung, da die Tiere einen Teil des Grundfutters nun als Gras aufnehmen können. Auch muss etwas weniger Wirtschaftsdünger ausgebracht werden, wenn die Milchkühe zeitweise auf der Weide stehen. Ebenso reduzieren sich die Erntekosten anteilig und auch der Aufwand für die Boxenpflege verringert sich.

Demgegenüber stehen jedoch Erhöhungen der Arbeitszeit an anderer Stelle: Zum einen muss der Weidezaun regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls instandgesetzt werden. Auch für den Viehtrieb vor der abendlichen Melkzeit muss Arbeitszeit eingeplant werden. Da die Milchkühe auf der Weide gerne weniger schmackhafte Gräser und Unkräuter verschmähen, müssen diese regelmäßig abgemäht werden. Nicht zuletzt ist es darüber hinaus bei den meisten Programmen erforderlich, ein Weidetagebuch zu führen. In Summe reduziert sich durch die Weidehaltung die Arbeitszeit um 104 Stunden je Jahr (verteilt auf die Weidesaison entspricht das weniger als einer Stunde pro Tag). Das klingt erst mal nach einer beträchtlichen Einsparung, aber ein großer Teil der Stunden wird bei der Grasernte eingespart. Klassischerweise übernehmen in dieser Betriebsgröße Lohnunternehmen das meiste davon. Bei einem Lohnansatz von 21 € je Stunde spart der Betrieb 2 184 € an Arbeitserledigungskosten. Durch Einsparungen bei Diesel, Maschinen und Material reduzieren sich die laufenden Kosten um 7 143 €. In Summe reduzieren sich durch geänderte Arbeitszeiten und laufende Kosten die Aufwendungen um 9 327 €. Übersicht 2 fasst die Änderungen in den Arbeitsabläufen und beim Materialaufwand zusammen.

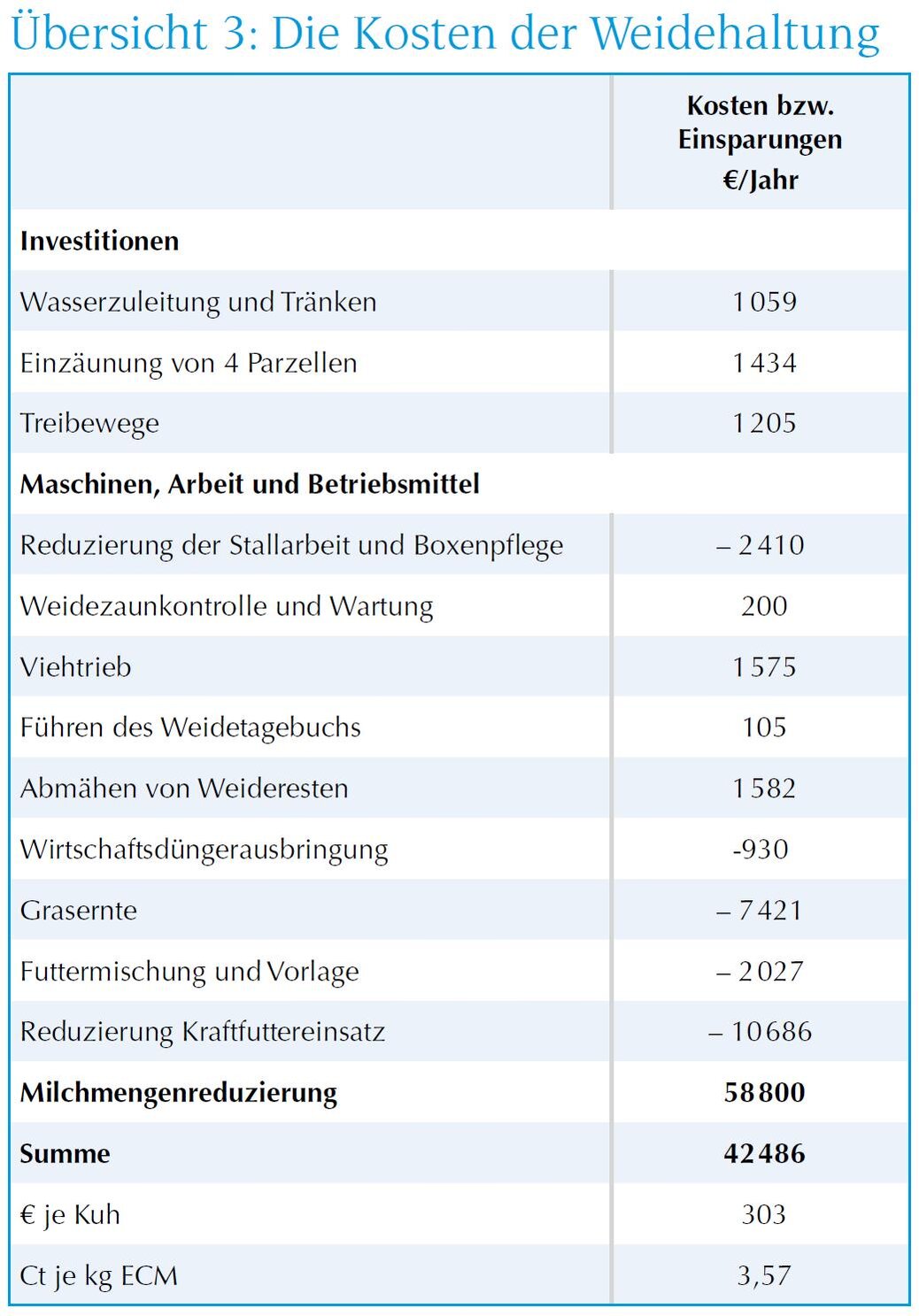

Die Milchmenge entscheidet

Soweit sieht es gut aus für die Weidehaltung. Denn den Investitionskosten stehen verhältnismäßig hohe Einsparungen bei Arbeit und Aufwand gegenüber. Doch der entscheidende Faktor für die Kalkulation ist ein anderer: die Milchmenge. In der Praxis berichten Landwirte immer wieder von einem positiven Leistungssprung nach dem Umstieg von der Weidehaltung auf die ganzjährige Stallhaltung. Betriebszweigauswertungen und wissenschaftliche Systemvergleiche geben ein relativ gutes Bild über die durchschnittliche Milchleistungsdifferenz zwischen Betrieben mit und ohne Weidehaltung. Diese liegt bei gut 1 000 kg Milch je Kuh und Jahr. Für den Beispielbetrieb würde das bedeuten, dass sich die Milchleistung auf 8 500 kg reduziert. Bei einem Milchpreis von 42 Ct je kg sind das 420 € je Kuh bzw. 58 800 € entgangene Erlöse für den Gesamtbetrieb. Der Faktor Milchpreis ist hier von großer Bedeutung. Steigt er beispielsweise um 5 Ct, erhöhen sich auch die entgangenen Erlöse für den Betrieb um 7 000 € je Jahr. Das heißt: Je teurer die Milch ist, desto teurer ist auch die Weidehaltung. Mit dem Rückgang der Milchleistung geht auch eine Reduzierung der Kraftfuttermenge einher. Je Kuh können etwa 76 € Kraftfutterkosten eingespart werden. Übersicht 3 zeigt alle Positionen im Überblick. Die Arbeitserledigungskosten wurden zu Material und Maschinenkosten hinzugerechnet.

Wie sieht die Gesamtrechnung aus?

Die entgangenen Erlöse, die mit der Reduzierung der Milchmenge einhergehen, haben einen großen Hebel auf die Rechnung und übertreffen die vorherigen Einsparungen. Dadurch beziffern sich die Mehrkosten für den Betrieb letztendlich auf rund 42 500 €. Pro Milchkuh sind das 303 € pro Jahr. Je kg verkaufter Milch betragen die Mehrkosten damit 3,57 Ct. Dadurch liegen sie deutlich höher als der Weidebonus, der von einigen Molkereien gezahlt wird und auch deutlich oberhalb der Weideprämie, die in Niedersachsen beispielsweise 75 € beträgt.

Positive und negative Nebeneffekte der Weidehaltung lassen sich aufgrund der dünnen Datenlage nur schwer bewerten. Weidebetriebe führen häufig an, dass das arttypische Verhalten auf der Weide zu einer verbesserten Fitness und Gesundheit der Kühe führt. Darüber hinaus prägt die Weidehaltung maßgeblich das vergleichsweise positive Image der Milchviehhaltung. Auf der anderen Seite stehen potentiell leistungsmindernde Faktoren wie Weideparasiten oder die Herausforderungen einer leistungsgerechten Fütterung. Hinzu kommt in vielen Regionen die Unsicherheit, wie in Zukunft mit dem Thema Wolf umgegangen wird.

Zuletzt ist auch der Klimawandel nicht gerade förderlich für die Weidehaltung. Durch zunehmende Wetterextreme wie Hitzeperioden steigt die Attraktivität der Stallhaltung, in der sich hohe Temperaturen weitaus besser regulieren lassen als auf der Weide.