Mob Grazing. Weidestrategie mit Potential

Eine kurze, intensive Beweidung und dann eine lange Erholungszeit für den Pflanzenbestand – das ist Mob Grazing. Bisher wird es eher mit Mutterkühen durchgeführt. Über erste Versuche mit Milchvieh berichten Ferdinand Oesterwind und Anne Verhoeven.

Große Niederschlagsdefizite sowie hohe Temperaturen und Verdunstungsraten, wie wir sie 2018 bis 2020 hatten, stellten Betriebe vor erhebliche Herausforderungen. Die bei uns für die Milchviehhaltung üblichen intensiven Weidesysteme, wie die Kurzrasenweide, stoßen bei solch einer Witterung an ihre Grenzen. Aus diesem Grund testet der Ökobetrieb des VBZL Haus Riswick in Kleve seit April 2021 eine alternative Weidestrategie, um dem Klimawandel zu begegnen und während zunehmender Dürreperioden stabile Grünlanderträge zu gewährleisten.

Mob Grazing mit »holistischem« – ganzheitlichen – Ansatz gilt als regenerative Weidestrategie, um die Wasserspeicherkapazität und Bodenfruchtbarkeit zu verbessern, vermehrt CO2 im Boden zu binden und weitere Ökosystemleistungen, wie die Förderung von Biodiversität, zu erbringen. Mob Grazing ist vom natürlichen Fressverhalten der Wiederkäuer inspiriert: Bisonherden legten auf Grasland in Trockengebieten der Erde zur Futteraufnahme weite Distanzen zurück. Begrenzte Areale wurden kurz und intensiv mit hoher Besatzdichte beweidet, anschließend folgte eine lange Ruhe- bzw. Erholungsphase für den Pflanzenbestand. In der landwirtschaftlichen Praxis wird das Weideverhalten der Tiere mithilfe mobiler Zäune gesteuert. Der begrenzte Verbiss im aufgewachsenen Weidebestand und die lange Regenerationszeit ermöglichen es der Pflanzengesellschaft, überwiegend Gräsern, über die verbliebene Blattmasse nach der Beweidung unmittelbar wieder Photosynthese zu betreiben. Die gewonnene Energie wird direkt in vegetatives Wachstum investiert, statt sie aus der Wurzelmasse mobilisieren zu müssen. So bildet sich mehr Wurzelmasse, wodurch die Bodenstruktur verbessert und vermehrt CO2 im Boden gebunden werden kann. Soweit die Hypothese. Die Weidereste in Form des verbliebenen Aufwuchses und des niedergetrampelten Pflanzenmaterials bilden eine Mulchschicht, die ein begünstigendes Mikroklima erzeugt, welches die Verdunstung reduziert und den Boden vor Austrocknung und Erosion bei Starkregenereignissen schützen kann.

Schlüsselelement Besatzdichte. Die Tierbesatzdichte ist eines der Schlüsselmerkmale des Mob Grazing. Angestrebt werden 100 t LG/ha. Eine zu niedrige Besatzdichte führt zu Futterselektion, wodurch schmackhafte Pflanzen einem höheren Weidedruck unterliegen und allmählich verdrängt werden. Währenddessen werden weniger bevorzugte Pflanzen geringer verbissen und können sich zunehmend vermehren. Dieser Effekt verstärkt sich mit fortschreitender Vegetationsperiode, da Nährstoffgehalt und Verdaulichkeit der Pflanzen sinken. Hohe Besatzdichten verstärken den Futterneid und können so selektives Fressen und Verunkrautung reduzieren. Außerdem wird dadurch eine gleichmäßige organische Düngung über Kot und Harn erzielt, während auf Kurzrasenweiden punktuelle Überdüngung in hochfrequentierten Bereichen wie Tränken oder Ruheplätzen stattfindet.

Eine hohe Besatzdichte sorgt außerdem dafür, dass die – bei dieser Weidestrategie – erwünschten Weidereste niedergetreten und teilweise durch die Klauen in den Boden »eingearbeitet« werden. Die organische Substanz dient so auch als Futter für das Bodenleben. So kann Oberboden aufgebaut und die Wasserspeicherkapazität erhöht werden.

Beweidungsdauer und Regenerationszeit. Die Einteilung der Weide in viele einzelne Parzellen ermöglicht kurze Bestoßzeiten von acht bis vierundzwanzig Stunden je Weideparzelle. So kann sich der Pflanzenbestand nach intensiver Nutzung regenerieren. Außerdem werden

Trittschäden vermieden und der Parasitendruck reguliert.

Der Weideversuch wurde im Rahmen der Halbtagsweide mit einer angepassten Zufütterung (Mischration aus Kleegrassilage, Maissilage, Ackerbohnen und Weizen sowie tierindividuelles leistungsabhängiges KF-Angebot) im Stall durchgeführt. Der Weidestart erfolgte im zeitigen Frühjahr mit der Vorweide im März und April. Nach einer Frühjahrsphase mit ausgeprägten Nachtfrösten setzte erst ungewöhnlich spät mit ansteigenden Temperaturen Anfang Mai die Bodenerwärmung und damit das explosionsartige Frühjahrswachstum ein. Die insgesamt 10,7 ha großen Weiden wurden mit einer mobilen Zaunspinne in je 0,5 ha große, tortenförmige Parzellen unterteilt. 46 Milchkühe der Rasse Deutsche Holstein starteten zunächst mit einer Halbtagsweide von acht Stunden tagsüber. So betrug die durchschnittliche Besatzdichte 55 t/ha. Während der Sommermonate mit entsprechenden Tageslängen zwischen Juni und September weideten die Kühe 12 Stunden über Nacht, um Hitzestress zu vermeiden. Aufgrund des hohen Futterangebots während dieser wüchsigen Zeit weidete die Herde zwei Nächte auf jeder Parzelle, sodass die Besatzdichte mehr als 100 t/ha betrug. Im Herbst, wiederum bei Tagweide, wurden wieder die Besatzdichten des Frühjahrs erreicht. Jede Parzelle wurde pro Rotation nur einmal bestoßen. Während der Vegetationsperiode wurden insgesamt sechs Weidedurchgänge mit je nach Witterung und Zuwachsvermögen zwischen 25 und 46 Ruhetagen Regenerationszeit erzielt.

Aufwuchshöhen und Weidereste. Die durchschnittlichen komprimierten Weidebestandshöhenverläufe auf den zwei Versuchsflächen im Frühjahr unter Vorweidebedingungen waren 5 bis 6 cm und stiegen dann unter explosionsartigen Wachstumsbedingungen von April bis Juni auf über 16 cm an, bis sie während der zweiten Vegetationshälfte bis November wieder kontinuierlich bis 6 cm abnahmen. Dagegen bewegten sich die mittleren Wuchshöhen auf der Vergleichsfläche als Kurzrasenweide zwischen 5 und 7 bis 8 cm. Die maximale komprimierte Aufwuchshöhe vor und nach der Beweidung der Weideparzellen wurde während des wüchsigen Frühsommers mit 18,4 cm und mit 12,5 cm Ende Juni erreicht. Die daraus resultierenden geschätzten Weidereste rangierten von Mai bis Oktober zwischen 30 und 60 %, mit den Höchstwerten im Sommer (Juni/Juli) und einem Durchschnittswert von knapp 40 %.

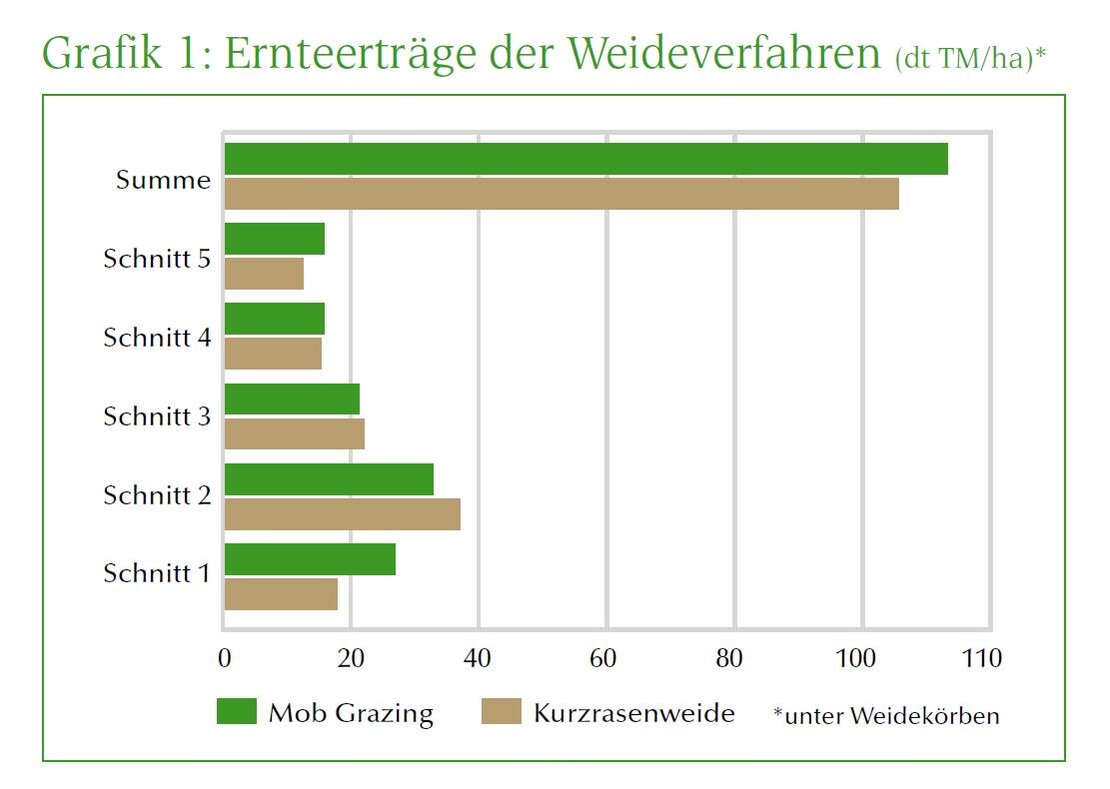

Weideerträge. Der Gesamtertrag der Mob Grazing-Weiden lag bei 113,5 dt TM/ha, während der Ertrag auf der Kurzrasenweide (Vergleichsfläche) mit 105,7 dt TM/ha etwas geringer ausfiel (Grafik 1). Auffällig war, dass der Ertrag auf den Mob Grazing-Flächen auf fünf

Schnitte verteilt stabiler war, während der Ertrag auf der Vergleichsfläche stärker schwankte. Auch die Energiegehalte waren mit 69 000 zu 67 000 MJ NEL/ha auf den Mob Grazing-Flächen etwas höher und stabiler. Im Vergleich zu den Dürrejahren 2018 bis 2020 lag der Gesamtertrag bis zu 43 dt TM/ha höher.

Milchleistung, Körperkondition und Tiergesundheit. Die Milchleistung konnte während der Weideperiode 2021 mit durchschnittlich 28,3 kg ECM pro Kuh und Tag mit 4,14 % Fett und 3,18 % Eiweiß sowie 192 ppm Harnstoff beziffert werden. Bei einem mittleren Kraftfuttereinsatz von 4 kg/Kuh/Tag ergab sich eine Kraftfuttereffizienz von 142 g KF je kg Milch. Bezüglich des Lebendgewichts und des Body-Condition-Score sowie der Eutergesundheit und weiterer tiergesundheitsrelevanten Parameter waren zunächst noch keine deutlichen Veränderungen erkennbar, die auf den Weidestrategiewechsel zurückzuführen wären.

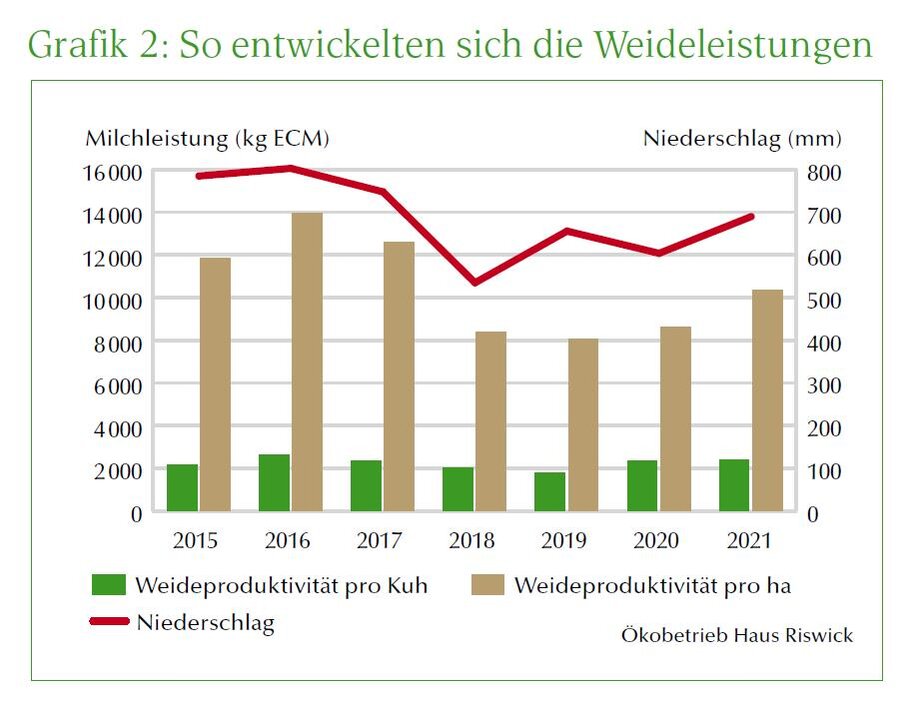

Die Milchleistung aus der Weide betrug im Jahr 2021 etwa 10 347 kg ECM/ha und 2 406 kg/Kuh (Grafik 2). Damit lag insbesondere die Milchproduktion pro ha deutlich höher als in den vorherigen drei extremen Dürrejahren. Zum Vergleich: Das Tief war 2019 mit 8 050 kg ECM/ha und 1 789 kg ECM/Kuh erreicht, während 2016 fast 14 000 kg ECM/ha und 2 633 kg ECM/Kuh produziert wurden. Im überaus wüchsigen Weidejahr 2016 wurde mit 126,2 dt TM/ha auch der größte Weidefutterertrag in diesem Zeitraum geerntet.

»Low Input«-Weideregime. Die täglich neue Parzellenzuteilung mit Weidespinnen sowie die Wasserfassbereitstellung erfordert einen gewissen Arbeitsaufwand. Ebenso bestehen Planungs- und Managementanforderungen, um die Strategie erfolgreich zu etablieren. Andererseits gilt Mob Grazing als »Low-Input-Verfahren«, da keine Weidepflege- und Düngungsmaßnahmen anfallen. Die zugeteilte Parzellenform entscheidet über das Weideverhalten der Tiere. So führen längliche Parzellen zu mehr Weideresten; quadratische Weideareale sorgen für einen homogeneren Verbiss und eine geringere Futterselektion. Die Relation der Länge zur Breite einer Parzelle sollte unter 4:1 liegen. Tendenziell gilt, dass Rotationsweidesysteme eher geringere tierindividuelle Leistungen, jedoch höhere Flächenleistungen als Kurzrasenweiden aufweisen.

Zufriedenheit der Herde. Während der Frühjahrsweide gab es keine Akzeptanzunterschiede zwischen beiden Weidesystemen. Die junge Frühjahrsweide ist konkurrenzlos schmackhaft, energiereich und hoch verdaulich und wird von den Kühen stets bevorzugt. Ab Juni gewinnt

unter Halbtagsweidebedingungen das Futterangebot im Stall an Bedeutung und die Kühe weiden weniger effizient auf der Kurzrasenweide. Anders auf der Mob Grazing-Weide: Die Herde weidet begeistert während der ganzen Vegetation bis in den Spätherbst auf den täglich neu zugeteilten regenerierten Weideparzellen.

Ausblick. Erste Erfahrungen und Erkenntnisse zeigen, dass Mob Grazing als resiliente Weidestrategie Potential hat, stabile Erträge und Milchleistung aus der Weide zu erzielen. Im Ökobetrieb Haus Riswick wird der Fokus künftig darauf liegen, das Weidemanagement weiter klimaresilient anzupassen und zu optimieren. Die wissenschaftliche Untersuchung weiterer Parameter, die Ökosystemdienstleistungen wie Biodiversität, Erosionsschutz oder Wasserspeicherkapazität betreffen, wird in den nächsten Jahren Aufschluss darüber geben, welchen Mehrwert diese Weidestrategie erbringen kann. Interessant wird sein, wie solche Leistungen künftig monetär bewertet und honoriert werden. Diesbezüglich ist die potentiell höhere Kohlenstoffspeicherung vor dem Hintergrund des zunehmend aufkommenden Themas »Carbon Farming« zu nennen. Beim Carbon Farming geht es darum, über regenerative Bewirtschaftungsformen wie Mob Grazing, anthropogenen Kohlenstoff in landwirtschaftlich genutzten Böden zu speichern, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Der finanzielle Anreiz für Landwirte basiert auf dem Handel mit CO2-Zertifikaten und kann sehr lukrativ sein. Die Forderungen des Deutschen Grünlandverbandes hinsichtlich einer Anpassung der Eco-Schemes zugunsten der Bewirtschaftung von Dauergrünland ab 2024 können einen weiteren Schritt in diese Richtung aufzeigen. Landwirten, die Interesse daran haben, Mob Grazing auf ihren Betrieben einzuführen, muss klar sein, dass es sich nicht um ein starres Konstrukt handelt, dessen Parameter strikt eingehalten werden müssen, sondern um eine Strategie, die in jedem Betrieb individuell umgesetzt werden kann.

Was noch zu beachten ist

Ursprünglich wurde die Weidestrategie Mob Grazing für die extensive Rinderhaltung konzipiert und ist in den USA, Australien und Kanada auch schon länger verbreitet. In Deutschland und auch europaweit ist das System bisher wenig bekannt, aber das Interesse daran wächst. Bisher gibt es vereinzelt Erfahrungen in Praxisbetrieben, aber kaum wissenschaftliche Erkenntnisse.

Auch im Ackerfutterbau ist Mob Grazing möglich. Auf trockenheitsgefährdeten Flächen im Ackerfutterbau können zwei bis fünf Jahre Luzerne-Kleegras-Mischungen angebaut werden. Diese Bestände werden im Ökolandbau oft zur Futterkonservierung als Silage und Heu genutzt oder bei viehlosen Betrieben gemulcht. Die Weidehaltung kann eine effiziente und kostengünstige Alternative zur Mahd sein.

Herkömmliche Ackerfuttermischungen sind für die Beweidung oft zu leguminosenhaltig. Sie sind dafür gedacht, schnell Stickstoff in den Boden zu bringen und bergen für die Tiere ein hohes Blährisiko. Mischungen für die Beweidung können aber beispielsweise mit Esparsette angereichert werden. Sie enthält Tannine und reduziert das Blährisiko. Auch tiefwurzelnde Obergräser sind nährstoffreich und für Trockengebiete gut geeignet. Die Mischung kann als Untersaat in die Feldfrucht eingesät werden. Nach der Ernte etabliert sie sich über den Herbst und Winter, sodass sie im Frühjahr beweidet werden kann. Ein EIP-Projekt in Brandenburg hat das Ziel zu zeigen, wann Mob Grazing eine wirksame Klimawandelanpassungsstrategie darstellt. Das bis 2024 laufende Projekt wird gemeinsam mit Praxisbetrieben in Brandenburg durchgeführt (mob-grazing.de).

Für welche Betriebe ist Mob Grazing geeignet? Die Betriebsgröße ist nicht entscheidend. »Das System funktioniert auch mit wenigen Tieren und kleinen Parzellen«, sagt Josefin Röwekamp vom Netzwerk Mob Grazing. »Aber es dauert schon, bis es auf dem Betrieb etabliert ist. Wichtig ist, dass genügend Aufwuchs vorhanden ist. Der Zeitpunkt für den Flächenwechsel muss betriebsindividuell abgepasst werden und die Arbeitsabläufe müssen sich einspielen«.