Halmbasiskrankheiten. So können Sie vorbeugen

Mit dem nach wie vor hohen Flächenanteil von Winterweizen breiten sich Halmbruch und Schwarzbeinigkeit zunehmend aus. Wie Sie die Infektionsgefahr und den Befall vermindern können, zeigt Bernd Rodemann.

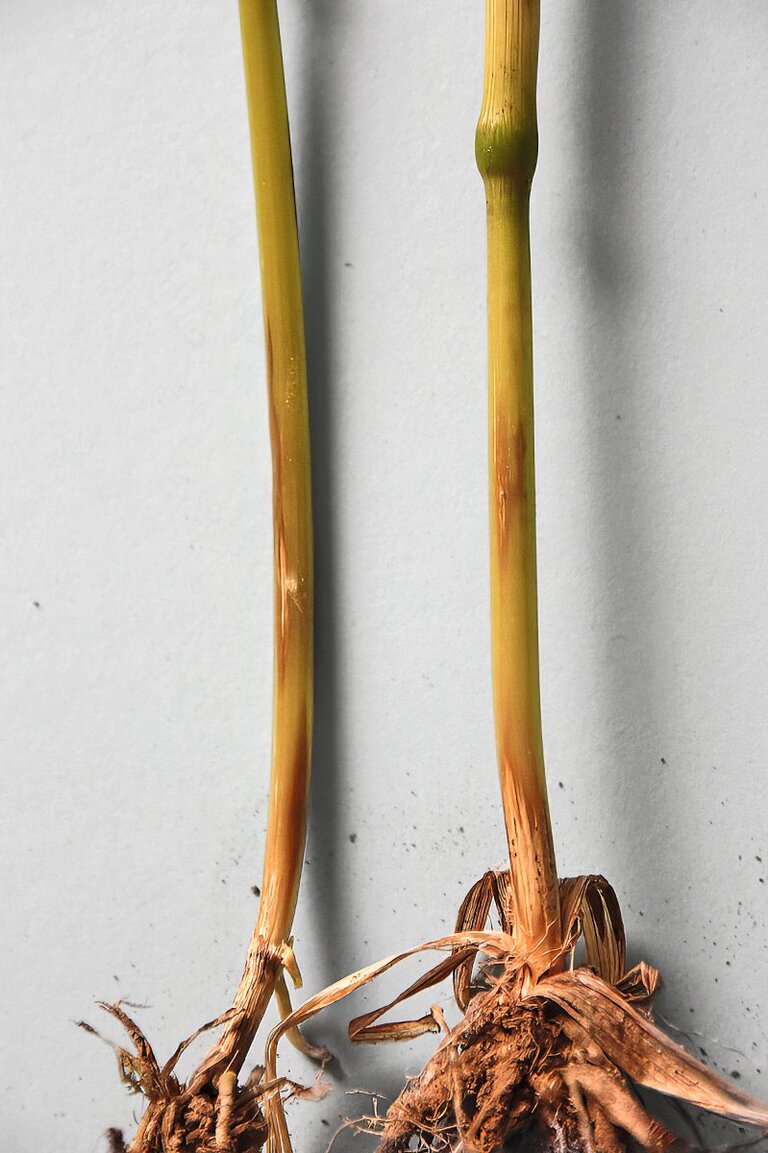

Das Befallsrisiko und die Schädigung der Kulturpflanze steigen, wenn verbleibende Ernterückstände an der Oberfläche überwintern oder an infizierten Pflanzen und Zwischenwirten. Vor allem durch den Erreger Oculimacula yallundae und Oculimacula acuformis (früher: Pseudocercosporella herpotrichoides, var. herpotrichoides oder var. acuformis) wird zunehmend die Halmbasis geschädigt und in der Folge die Nährstoffaufnahme vermindert, was zu Lager und Ertragsverlusten führt.

Aber auch durch die Schwarzbeinigkeit, hervorgerufen durch Gaeumannomyces graminis, var. tritici (Ggt) (früher: Ophiobolus graminis) werden Halmbasis und Wurzeln infiziert, sodass es infolge der Schadpilzausbreitung zu deutlichen wirtschaftlichen Schäden kommt.

Der Erreger Oculimacula yallundae/ acuformis kann bis zu drei Jahren im Boden an Getreidestoppeln und Stoppelresten sporulations- und infektionsfähig überdauern. Die Primärinfektion geht von Konidien aus, die bei niedrigen Wechseltemperaturen zwischen 5 und 15 °C gebildet werden. Die Ausbreitung im Bestand erfolgt hauptsächlich durch Regenspritzer und Wind.

Der typische medallionartige Augenfleck auf der Halmbasis ist hellgrau und von einem hellbraunen unscharfen Rand umgeben. Die Vermorschung des Halmgewebes führt zu Halmbruch, wobei die Halme wirr durcheinander fallen und nesterweise lagern.

Bei spätem Befall tritt kein Halmbruch, sondern Weißährigkeit ein, zufällig im Bestand verteilt.