Selbstversorgung. Versorgung unter Druck

Klimawandel, Regulierung und der Verlust zentraler Pflanzenschutzwirkstoffe belasten die heimische Produktion. Eine aktuelle Studie zeigt: Während Klimarisiken langfristig wirken, kann Regulierung kurzfristig zu massiven Ertragseinbußen und wachsender Importabhängigkeit führen.

Die Diskussion um Ernährungssouveränität hat eine neue Dringlichkeit erhalten. Der russische Angriffskrieg, gestörte Lieferketten, Klimawandel und verschärfte Regulierung führen der europäischen Agrarpolitik vor Augen, wie verletzlich die Versorgung mit Lebensmitteln geworden ist. Was bislang als selbstverständlich galt – die Verfügbarkeit heimischer Agrarrohstoffe in ausreichender Menge und Qualität – steht zunehmend infrage.

Eine Studie der HFFA Research GmbH quantifiziert, wie stark sich klimatische Veränderungen und der Wegfall von Pflanzenschutzwirkstoffen auf die Selbstversorgung mit wichtigen Agrar- und Sonderkulturen auswirken könnten. Die Ergebnisse zeigen: Während sich die Klimarisiken über längere Zeiträume schleichend manifestieren, kann die regulatorische Verknappung unmittelbar zu massiven Produktionseinbrüchen führen.

Importabhängigkeit schon heute deutlich sichtbar

Deutschland gilt als Agrarland mit leistungsfähiger Produktion, doch die Zahlen zeigen ein anderes Bild: Der Selbstversorgungsgrad (SVG) – also der Anteil des inländischen Konsums, der aus eigener Erzeugung gedeckt wird – liegt über alle Produkte hinweg nur noch bei rund 83 %. Etwa jedes sechste konsumierte Lebensmittel wird importiert. Besonders deutlich wird die Abhängigkeit bei Obst (SVG 20 bis 25 %), Gemüse (30 bis 35 %) und Ölsaaten (rund 37 %). Selbst bei Getreide zeigen sich erste Erosionserscheinungen.

Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Fähigkeit zur Eigenversorgung bereits heute an Grenzen stößt. Steigende Nachfrage nach pflanzlichen Produkten, wachsende Qualitätsanforderungen und die Konkurrenz um Fläche zwischen Nahrungs-, Energie- und Biodiversitätszielen verschärfen die Lage zusätzlich.

Klimawandel als Belastungsfaktor

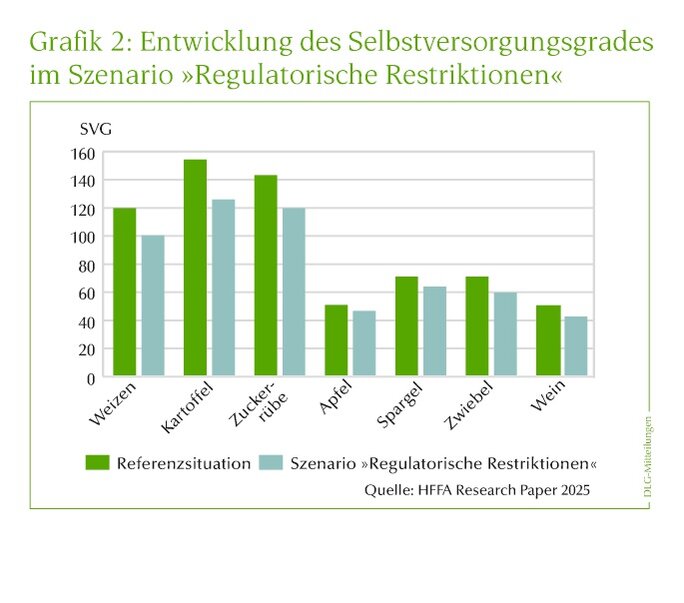

Die Studie zeigt, dass klimatische Einflüsse wie Dürre, Hitze, Starkregen oder Schädlingsdruck zu erheblichen Ertragseinbußen führen können. In den Modellrechnungen wurden Rückgänge von durchschnittlich 20 % simuliert, so wie sie sich bereits in jüngster Vergangenheit für einzelne Jahre gezeigt haben. Bei empfindlichen Kulturen wie Obst können die Verluste sogar bis zu 46 % betragen (siehe Grafik 1). Besonders in trockenen Regionen Süd- und Ostdeutschlands drohen bei anhaltender Wettervolatilität deutliche Produktionsrückgänge. Damit würde selbst die Versorgung mit einigen Getreidearten nicht mehr zuverlässig aus heimischer Produktion gedeckt. Die Klimarisiken allein würden den Selbstversorgungsgrad spürbar unter Druck setzen. Doch sie sind nur eine Seite der Medaille.

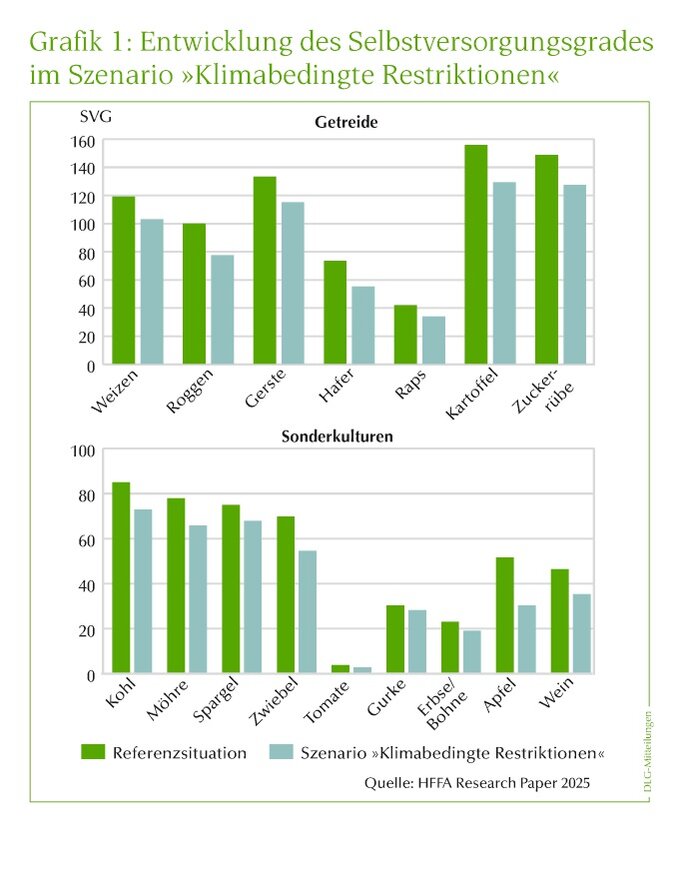

Regulatorische Restriktionen verschärfen die Lage. Noch gravierender wirken mögliche regulatorische Einschränkungen beim Pflanzenschutz. Der Wegfall bestimmter Wirkstoffe – sei es durch EU-weit strengere Zulassungsanforderungen, das Ende der Genehmigung von Substitutionskandidaten und der Zulassung bestimmter Notfallzulassungen – hätte direkte Folgen für Produktivität und Qualität. Laut HFFA-Szenarien würde ein signifikanter Verlust an Wirkstoffen die Erträge zentraler Ackerkulturen um 10 bis 20 % verringern. Damit geraten selbst Kulturen mit bisherigem Überschuss in die Importabhängigkeit (siehe Grafik 2).

Methodik

Die HFFA-Studie modelliert, wie sich Klimawandel und der Wegfall von Pflanzenschutzwirkstoffen auf die landwirtschaftliche Produktion auswirken. Grundlage sind historische Ertragsdaten, Wettertrends, Bodeneigenschaften und Bewirtschaftungsdaten, die in Szenarien fortgeschrieben werden. Verglichen werden eine »Referenzsituation« (heutiger Stand) und eine »Szenariosituation« mit verschärften Klimabedingungen und geringerer Wirkstoffverfügbarkeit. Der zentrale Indikator ist der Selbstversorgungsgrad (SVG) als Maß für die Fähigkeit der heimischen Nahrungsmittelproduktion die eigene Nachfrage zu decken.

Der Verlust von Wirkstoffen wirkt sofort

Während der Klimawandel graduell wirkt, zeigt sich die Wirkung regulatorischer Eingriffe abrupt. Der HFFA-Report simuliert den Wegfall zahlreicher Wirkstoffe bis 2030 und quantifiziert die Produktionseffekte. Das Ergebnis ist alarmierend: Bereits der Verlust einiger zentraler Wirkstoffe kann den Ertrag einzelner Kulturen um 10 bis 20 % reduzieren. Bei stärkerer Einschränkung steigt der Effekt kumulativ: Bis zu 25 % Produktionsverlust sind modelliert.

Sonderkulturen reagieren besonders empfindlich, weil sie über weniger zugelassene Alternativen verfügen. Bei Äpfeln, Zwiebeln oder Spargel führt der Verlust wichtiger Fungizide und Insektizide zu Produktionsrückgängen, die kaum kompensierbar sind. Die Modellgrafiken zeigen einen klaren Zusammenhang: Mit jedem zusätzlichen Wirkstoffverlust sinkt die Produktionsleistung weiter – bei Sonderkulturen sogar stärker als bei Ackerkulturen.

Damit stünde ausgerechnet jener Sektor unter Druck, den die Bundesregierung im Koalitionsvertrag ausdrücklich stärken will: die Ausweitung der inländischen Obst- und Gemüseproduktion. Ohne ausreichende Wirkstoffverfügbarkeit ist dieses Ziel nach Einschätzung der Autoren jedoch kaum erreichbar.

Folgen für Märkte und Betriebe

Die Ertragseinbußen hätten direkte betriebswirtschaftliche Konsequenzen: Sinkende Flächenerträge bei gleichzeitig hohen Fixkosten belasten die Rentabilität, insbesondere in arbeits- und kapitalintensiven Kulturen. Hinzu kommen mögliche Qualitätsminderungen – etwa durch Pilz- oder Insektenbefall –, die den Anteil marktfähiger Ware senken.

Makroökonomisch würde ein Rückgang der heimischen Produktion um 10 bis 20 % den Importbedarf massiv erhöhen. Für die EU-Märkte bedeutet dies eine stärkere Abhängigkeit von Drittländern mit teilweise niedrigeren Umwelt- und Sozialstandards. Damit ginge nicht nur Wertschöpfung verloren, sondern auch ein Teil der ökologischen Kontrolle. Denn mit steigender Importquote verschiebt sich der ökologische Fußabdruck der Ernährung ins Ausland – ein Aspekt, der in der politischen Diskussion bislang kaum berücksichtigt wird. Der Wegfall von Wirkstoffen ist daher nicht nur eine technische Frage der Produktionsverfahren, sondern eine strategische Herausforderung für die Ernährungspolitik. Die Fähigkeit, heimische Grundnahrungsmittel unter europäischen Umwelt- und Sozialstandards zu erzeugen, ist ein wesentliches Element von Resilienz und Nachhaltigkeit.

Ernährungssouveränität als politisches Ziel

Die Studie verknüpft ihre Ergebnisse mit der übergeordneten Debatte um Nahrungsmittelsouveränität. Eine Verringerung der heimischen Produktion durch regulatorische Restriktionen widerspricht diesem politischen Ziel. Die HFFA-Studie zeigt: Eine Verknappung der verfügbaren Wirkstoffe reduziert nicht nur die Erträge, sondern verschärft auch die Importabhängigkeit – und damit die potenzielle Verwundbarkeit der Lieferketten. In einer Zeit globaler Krisen, geopolitischer Unsicherheiten und steigender Transportkosten ist das ein strategisches Risiko. Gleichzeitig darf die ökologische Zielsetzung nicht ausgeblendet werden. Die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln bleibt ein legitimes Ziel, doch sie muss mit Innovation und technologischem Fortschritt flankiert werden.

Die gesamte Studie finden Sie hier