Psychologie. Was wir warum essen

Essen hat immer auch einen psychologischen Aspekt. Der ändert sich allerdings im Laufe der Zeit. Wie sich die Funktionen und Narrative mit Blick auf das Essen entwickelt haben, zeigen Jens Lönneker und Marco Diefenbach.

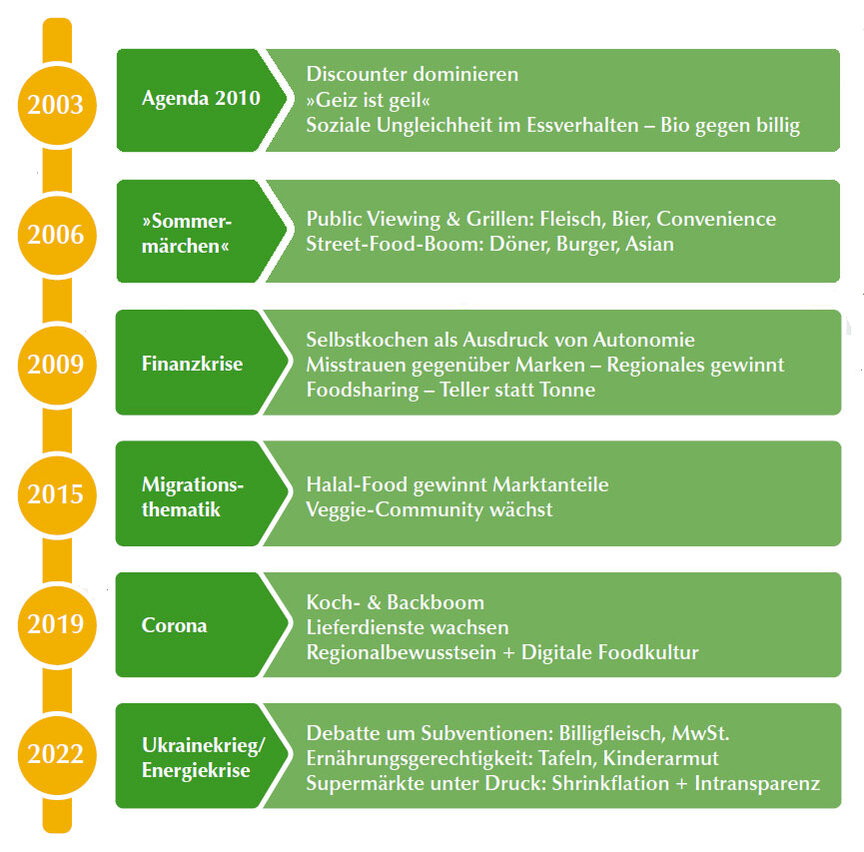

Der Konsumalltag rund ums Essen und sein gesellschaftlich-kultureller Rahmen beeinflussen sich: Der kulturelle Rahmen bestimmt die Art und Weise, wie wir essen und wird umgekehrt von den Angeboten und Produktionsmethoden beeinflusst. Und dieses Verhältnis ist dynamisch: So entstehen immer wieder neue Entwicklungen rund ums Essen – und es ist Gegenstand gesellschaftlicher Auseinandersetzungen geworden.

Vergangenheit: »Tischlein deck Dich«

In der Vergangenheit war das Essen in Deutschland durch Normierung und kulturelle Identität geprägt: Gesellschaftliche Normen bestimmten klar, wann und was gegessen wurde. Beispiele sind das »deutsche Abendbrot«, das »verdiente Feierabendbier« oder der Sonntagsbraten. Es gab eine kollektive Identität – und das bot Vorteile: Das gemeinsame Essen stärkte familiäre und soziale Bindungen. Gemeinschaftsmahlzeiten waren die Grundlage für sozialen Zusammenhalt und Austausch. Mit der Zeit begann sich diese Fokussierung zu verschieben. Die Nachkriegszeit und das Wirtschaftswunder führten zu Wohlstand und neuen Möglichkeiten. Die Gesellschaft begann, andere Kulturen und Küchen zu erforschen. Es gab einen Wandel hin zu mehr Diversifizierung und ein wachsendes Bewusstsein für die persönlichen Vorlieben und individuellen Bedürfnisse. Inzwischen gibt es immer weniger Gerichte oder Gepflogenheiten, »die das Land zusammenhalten« und eine übergreifende Identität schaffen.

Gegenwart: Die Kehrseiten des »Tischlein deck dich«

Die Möglichkeiten immer stärkerer Individualisierung beim Essen und Trinken sind heute möglich auf Basis einer paradiesischen Vollversorgung. Diese Vielfalt an Lebensmitteln ist aber sowohl ein Segen als auch eine Herausforderung. Denn sie hat Kehrseiten: Übergewicht, gesundheitliche Probleme, aber auch zu viel Ego und soziale Kälte durch den Verlust von sozial einbindenden Ritualen rund ums Essen. Hinzu kommen zerstörerische Auswirkungen der Überfülle auf Klima, Umwelt und Tierwohl. Es hat sich das Gefühl durchgesetzt: So kann es nicht weitergehen. Gleichzeitig fällt es schwer, von der angenehmen paradiesischen Fülle zu lassen. Diese Ambivalenz prägt den Stellenwert von Essen und Trinken in der Gegenwartskultur.

Hinzu kommt: Es erodieren abgegrenzte, gesellschaftliche Räume für die Hingabe an das Lustvolle beim Essen und Trinken und es gibt immer weniger gemeinschaftliche »Schuld-Verteilung«. Daher muss der Einzelne für sich immer wieder ein Maß finden. Essen und Trinken sind dadurch zu einem Bekenntnis und einem Symbol von Haltung geworden. Essen und Trinken, der eigene Körper werden so zu einem Individualfeld, auf das man vermeintlich direkt Einfluss nehmen und das man kontrollieren kann. Beim Einkauf wird auf Inhaltsstoffe geachtet, die die eigene körperliche und geistige Leistung fördern. Impulsives Einkaufen entspricht dagegen nicht dem Ideal von Eigenverantwortung und Kontrolle.

We-Orientierung. Sie legt den Fokus auf die globale Verantwortung der Ernährung. Angesichts der Auswirkungen des Klimawandels und der Zerstörung von Ökosystemen stehen umweltfreundliche Ernährungsweisen im Mittelpunkt des Interesses. Vegetarische und vegane Ernährungsweisen sind oft in einer We-Orientierung begründet, da sie als schonender für die Umwelt angesehen werden.

Damit steht die We-Orientierung aber auch im Verdacht, die geliebte Fülle und die Erschwinglichkeit des Essens infrage zu stellen. Besonders in der Corona-Pandemie sind dadurch auch Themen wie Klimawandel zur Projektionsfläche von Sorgen rund um Bevormundung, Vorschriften und Gängelung geworden.

Me-Orientierung. Hier stehen die Gesundheit und das persönliche Wohlbefinden im Vordergrund. Dazu gehört das »Body-Shaping«, das auf die körperliche Erscheinung ausgerichtet ist. Fitness und das Streben nach einem idealisierten Körperbild spielen eine zentrale Rolle, unterstützt von einer gezielten Ernährungsweise. Substanzen wie Proteine werden oft additiv konsumiert. Wichtig ist, was Muskeln und Erscheinungsbild profiliert – auch wenn es im Zweifelsfall nicht unbedingt gesund ist. Fürs »Longevity« wird Wert auf eine Ernährung gelegt, die die Gesundheit fördert und Krankheiten vorbeugt, um ein langes und gesundes Leben zu ermöglichen. Es werden Dinge vermieden, die potentiell gesundheitsgefährdend sein könnten – allen voran Alkohol und Zucker. Weniger Fleisch, mehr pflanzliche Fette sind Themen, die hier häufig vertreten sind.

Die alternativen Sinnstiftungen haben neue Ideale auf den Plan gebracht, die die Wahrnehmung von Essen und Trinken prägen. Typisch und neu ist dabei, dass Ideale grundsätzlich die Wahrnehmung des Themas bestimmen – egal ob man ihnen folgt, um welche es sich handelt oder, ob man sogar dagegen rebelliert. Das hat etwas mit der Art der Ideale zu tun: gesund, fit, lange leben, jung bleiben – dagegen kann niemand etwas sagen. Das führt dazu, dass man sich zu diesen Idealen irgendwie positionieren muss.

Aber aus diesen Idealen ergibt sich ein psychologisches Problem: Zum einen sind sie sehr ambitioniert, zum anderen ist in einer hochdiversifizierten Welt nicht klar, welches Ideal nun richtig ist. Die permanente Verfügbarkeit von Ernährungs-/Körper-/Gesundheitsinformationen, der Verlust von Informationsleitmedien führt dazu, dass klare Richtlinien in Bezug auf die Ideal-Maßstäbe fehlen.

Bei der Achtsamkeit wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, der Stressabbau und geistige Ausgeglichenheit durch einen bewussten Umgang mit Ernährung fördert. Ziel ist es, körperliches und geistiges Wohlbefinden zu steigern und ökologische und soziale Nachhaltigkeit zu beachten. Dazu zählen z. B. auch die neuen Narrative zur Darmgesundheit und die Notwendigkeit, den Fleischkonsum zu reduzieren.

Was heute richtig ist, ist morgen vielleicht schon überholt. Dies gilt auch für die »We«-Orientierung: Was gut für Klima, Tierwohl und die Welt ist, ist nicht eindeutig kollektiv abgesichert. Auch hier verändern sich Informationslage und Narrative permanent. Die Menschen haben letztlich immer das Gefühl, dass sie die Ideale und damit auch die neuen Sinnstiftungen, permanent verfehlen.

Schuldzuweisungen

Da das Verfehlen und die Konflikte rund um das Essen belastend sind, braucht es Strategien, die Entlastung schaffen. Es wird nach Erklärungen dafür gesucht, wieso die Ideale verfehlt werden. Schuldzuweisungen sind daher verbreitet. Sie beziehen sich auf Elternhäuser, Bildung und Politik, aber auch auf Hersteller und Marken, sogar auf die Wissenschaft. Die Bewegung zu individueller Verantwortung und die Dynamik des permanenten Verfehlens verbunden mit Schuldzuweisungen hat auch zur Folge, dass Essen und Trinken zunehmend Trennungen und Spaltungen bedingt. Innerhalb von Familien ist z. B. die Frage nach »Fleisch – ja oder nein« zu einem Minenfeld geworden.

Im Alltag wird versucht, den Idealen zumindest ein Stück weit gerecht zu werden. Das erklärt die Zunahme von Flexitariern. Sie bekennen, dass es eigentlich besser wäre, sich vegetarisch oder gar vegan zu ernähren oder mehr Wasser zu trinken und mehr Vitamine zu sich zu nehmen. Indem man sich »mal so und mal so« verhält, hat man gegenüber sich und anderen immer ein passendes Narrativ, das Konflikte entschärft.

Die Suche nach einem neuen Ernährungsleitbild

Es gibt offenbar ein Bedürfnis nach einem neuen Ernährungsparadigma, das die Vorteile der Vielfalt nutzt und die entstehenden Herausforderungen bewältigt. Die vielen heutigen Diskussionen, Initiativen, Studien und Projekte rund um die richtige Ernährung können sicher auch als kulturelle Suchbewegungen nach einem neuen Leitbild verstanden werden. Dabei wird vor allem von den Kehrseiten der Vielfalt ausgegangen. Es werden Maße wie Footprints, Einträge in das Grundwasser, Rückgang der Artenvielfalt etc. angesetzt. Sie werden hier in erster Linie als Instrument der Mäßigung im Sinne einer geringeren Schädigung verstanden.

Psychologisch problematisch daran ist jedoch, dass diese Maße kein Versprechen, keine Verheißung in sich bergen, denen auch Bauch und Herz gerne folgen. Ein neues Paradigma hat aber deutlich bessere Chancen, eine breitere Akzeptanz zu erzielen, wenn ein Maß auch ein Versprechen in sich birgt, die Welt neu vermessen und erobern zu können.

Eine vielversprechende neue Sinnstiftung ist daher Longevity – die Suche nach dem ewigen Leben. In der Verheißung auf ein langes Leben werden klassische und lustorientierte Ernährungsweisen im Zweifel hintenangestellt. Proteine, Vitamine, Mineralien etc. werden zusätzlich in Form von Pillen und Kapseln konsumiert. Longevity ist ein Paradigma, das sowohl ein Maß im Sinne einer Mäßigung als auch im Sinne einer Verheißung und psychologischen Sinnstiftung anbietet. Es bleibt abzuwarten, wie breit dieses Paradigma in der Gesellschaft Akzeptanz finden wird. Aber es dürfte sich ein neues gesellschaftliches Paradigma über ein Maß entwickeln, da die Kehrseiten der Vielfalt in den Griff bekommt und zugleich ein attraktives Sinnversprechen verheißt.

Zukunft: »Tischlein deck dich« ist verloren gegangen

Die Entwicklung rund um das Essen und Trinken steckt psychologisch fest: Fülle und Vielfalt einerseits und ihre Kehrseiten andererseits führen zu ambivalenten Reaktionen. Die Kehrseiten der Fülle bringen neue Herausforderungen für den Konsum mit sich, denen mit einer Vielzahl von Vorschlägen, Richtlinien, Ideologien zur richtigen Ernährung begegnet wird. Sie überfordern viele Menschen und werden im Alltag oft nicht konsequent umgesetzt. Im Endeffekt bewegt sich so das Geschehen rund um Essen und Trinken nicht wirklich weiter, sondern verharrt im problematisierten Status quo. Es gibt drei strukturelle Herausforderungen für die Zukunft:

- Das Lustproblem: Die aktuelle Vielfalt des Angebotes zu erschwinglichen Preisen ermöglicht einen lustvollen Umgang mit Essen und Trinken. Viele der Ernährungsvorstellungen und -ideale sind dagegen eher streng und damit latent lustfeindlich, sodass sie im Alltag vom Einzelnen nur schwer eingehalten werden können.

Das Turmbau-zu-Babel-Problem: Die verschiedenen, zum Teil miteinander konkurrierenden und sich immer wieder verändernden Ernährungsideale und -parameter verunsichern viele Menschen und führen zu Diskussionen, Konflikten und Polarisierungen darüber, was richtig und was falsch sein soll. - Das Beharrungs-Problem: Die entwickelten Formen des Essens und Trinkens sind ein lieb gewordener Bestandteil des kulturellen Miteinanders. Forderungen nach grundlegenden Einschränkungen und Veränderungen im Ess- und Trinkverhalten treffen auf Widerstand und können sich daher nur langsam durchsetzen. Es entsteht ein tiefer Wunsch nach einer Legitimation des Konsums von Nahrungsmitteln, um wieder entspannter zu essen und zu trinken.

Wie könnten zukünftig Wege aussehen, die einerseits sinnliche Vielfalt und Fülle und andererseits einen bewussteren Umgang mit Ernährung verbinden? Folgendes wird in Zukunft relevant sein: - Regionalität. Das ist bereits ein erfolgreiches Terrain. Es unterstützt sowohl die konservativen, klassischen Ernährungsvorstellungen als auch die neuen Anforderungen an eine am Klimawandel orientierte Lebensweise. Regionalität verspricht sinnlichen, lustvollen Genuss von frischen Produkten, gibt aber auch in Form der jahreszeitlichen Zyklen breit akzeptierte Beschränkungen und Ordnungen vor.

- Gemeinschaft. Über gemeinschaftliches Essen und Trinken werden psychologisch sowohl kulturelle wie individuelle Identität bestärkt. Durch die Gemeinschaft kann sich ein legitimierender gemeinsamer Nenner darüber entwickeln, wie Essen und Trinken künftig ausgestaltet werden soll.

- Natürlichkeit. Im Rekurs auf die Natürlichkeit können ähnlich wie bei Regionalität sowohl konservative wie auch moderne, am Klimawandel orientierte Anforderungen, angesprochen werden. Natürlichkeit verspricht auch einen guten, sinnlichen Zugang zur Nahrung. Kritisch ist dabei allerdings der hohe Auslegungsspielraum von Natürlichkeit: Es fehlt ein gemeinsamer Nenner.