Portugal. Ein überraschendes Milchland

Portugal ist nicht gerade für seine Milcherzeugung bekannt – dabei wird dort intensiv Milch produziert. Und das, obwohl die Bedingungen mit viel Sonne, wenig Regen und Flächenmangel nicht besonders gut sind. Portugals Milchviehhalter kompensieren dieses Manko durch eine aufwendige Produktion.

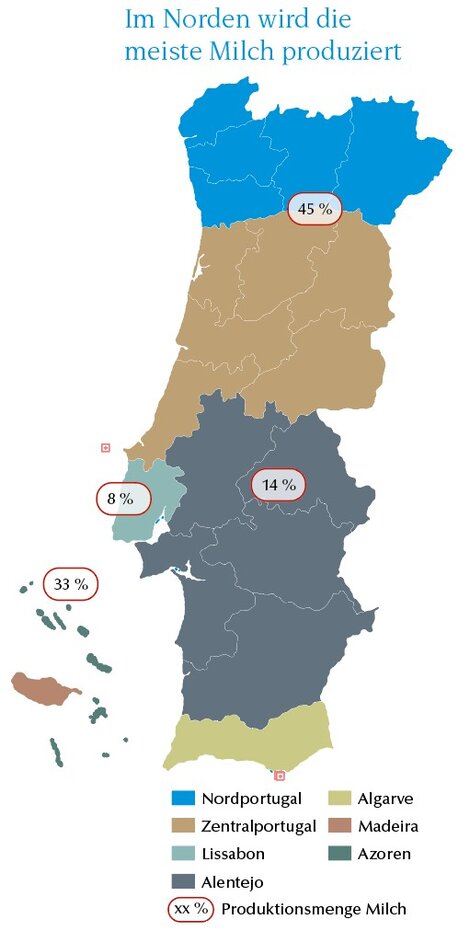

Portugal wird gedanklich eher mit Sonne, Strand und Meer in Verbindung gebracht als mit intensiver Milchproduktion. Doch die diesjährige Jahrestagung der European Dairy Farmers (EDF) in Póvoa de Varzim, nahe der Hauptstadt Porto, hat den mehr als 350 Teilnehmern andere Eindrücke über das Land verschafft. Denn besonders im Norden wird in modernen, gut ausgestatteten Betrieben Milch produziert. Hier liegt auch der Schwerpunkt der Milcherzeugung des Landes. Die Landwirte profitieren vom milden, atlantischen Klima und einer Vegetationszeit von 11 Monaten. Im Süden sind die Böden schlechter und der Wassermangel höher. Deshalb werden dort auch weniger Kühe gehalten. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 220 000 Milchkühe und 3 700 Milchproduzenten in Portugal, die überwiegend in kleineren und mittelgroßen Familienbetrieben gehalten werden. Die durchschnittliche Herdengröße liegt bei 60 Kühen/Betrieb mit einer Milchleistung von durchschnittlich 8 840 kg/Kuh und Jahr, Tendenz steigend. Denn zwischen 2015 und 2024 erhöhte sich die Milchproduktion um fast 70 %. In der Landesmitte gibt es tendenziell größere Herden mit teilweise bis zu mehreren Hundert Kühen. Eine weitere Schwerpunktregion der portugiesischen Milcherzeugung ist die Inselgruppe der Azoren mit ihrem gemäßigten ozeanischen Klima, Temperaturen von ganzjährig 15 bis 25 º C und ausreichend Regen. Auf den beiden Hauptinseln São Miguel und Terceira stehen 33 % der portugiesischen Milchkühe. Im Gegensatz zu Nordportugal, wo nahezu alle Kühe ganzjährig im Stall gehalten werden, ist die Fütterung auf den Azoren hauptsächlich weidebasiert.