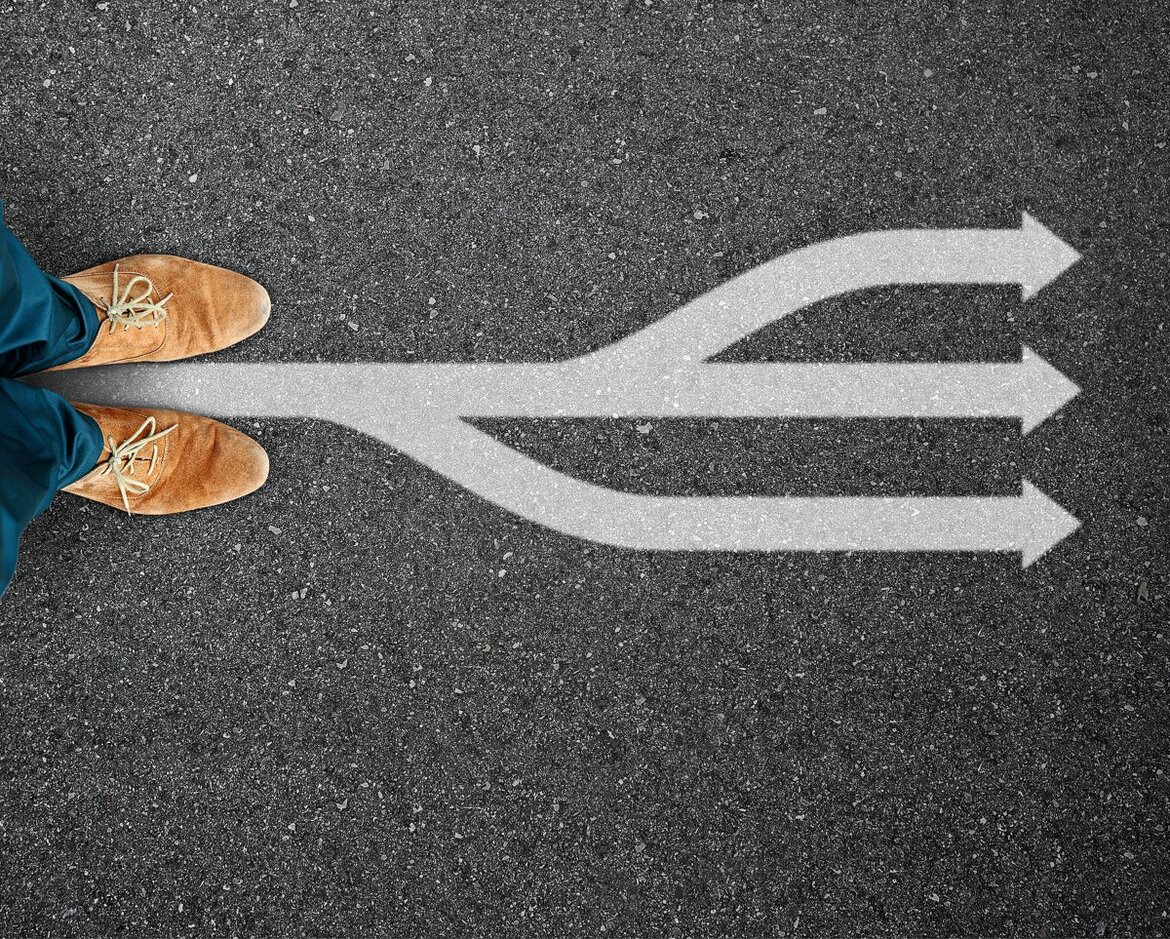

Perspektiven. In alle Richtungen denken

Herausfordernde Zeiten verlangen Wandel und Veränderung. Jeder geht damit unterschiedlich um. Immer gilt: Unternehmertum bedeutet, Alternativen zum aktuellen Handeln in Erwägung zu ziehen. Kay Tönnsen zeigt, wie man die Übersicht behält.

Weitermachen oder aufhören, wachsen oder weichen, zu- oder verpachten, Geschäftsfelder entwickeln oder einstellen, den eigenen Betrieb bewirtschaften lassen oder sogar verkaufen? Das sind Fragen, die sich viele landwirtschaftliche Unternehmer stellen und auf die es Antworten braucht. Der technische Fortschritt und die Weiterentwicklung der Produktionsprozesse spielen seit Jahrzehnten eine wesentliche Rolle, sodass zunehmend effizient wirtschaftende Unternehmen das Bild der deutschen Landwirtschaft prägen. Und dennoch gibt es seit Ende des Zweiten Weltkrieges einen Strukturwandel, denn in jedem Jahrzehnt haben sich Betriebe und Familien für einen Ausstieg oder Teilausstieg aus der aktiven Landwirtschaft entschieden. Dieser Prozess führte dazu, dass andere Betriebe dementsprechend Wachstumsschritte umsetzen konnten.