Nebenprodukte. Klimaschonend füttern ohne Leistungsverlust

Die Diskussion um CO2-Fußabdrücke verleiht auch der Teller-Trog-Diskussion neuen Schub. Der Einsatz von Nebenprodukten in der Schweinefütterung ist in beiden Fällen positiv. Wie weit er sich treiben lässt, zeigen Andrea Meyer und Sebastian Bischoff.

Im Jahr 2050 müssen voraussichtlich 10 Mrd. Menschen ernährt werden. Da die landwirtschaftliche Fläche abnimmt, muss die Lebensmittelproduktion effizienter werden. Die Tierernährung kann dazu beitragen, die Erzeugung von Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs zu optimieren. Jedoch wird der Einsatz von Futtermitteln, die auch für die menschliche Ernährung geeignet sind, zunehmend kritisch gesehen. Lässt sich die Schweinefütterung unter diesem Aspekt verbessern? Wären damit Leistungseinbußen verbunden?

Teller-Trog-Diskussion

In der Diskussion um Nahrungsmittelkonkurrenz zwischen Mensch und Nutztier darf man nicht vergessen: Bei der Verarbeitung von Feldfrüchten (z. B. Getreide) zu Lebensmitteln fallen Nebenprodukte an, die für die Humanernährung ungeeignet sind. Zudem werden Nebenerzeugnisse aus der Lebensmittelherstellung, z. B. Rapsextraktionsschrot, schon lange im Futter genutzt. Denn Tiere sind in der Lage, diese Biomasse zu verwerten. Würden pflanzliche Produkte, die der Mensch direkt verzehren kann, möglichst wenig in der Tierernährung eingesetzt, hätte das Folgen für die Futterrationen: Denn mehr faserreiche Komponenten reduzieren die Effizienz der Verwertung. Wie Rationen mit geringerer Nahrungsmittelkonkurrenz die Leistung und Wirtschaftlichkeit der Mastschweinehaltung beeinflussen, zeigt ein Versuch der Landwirtschaftskammer Niedersachsen.

Eine Frage der Definition

Es lässt sich trefflich darüber streiten, bei welchen Rohwaren Nahrungsmittelkonkurrenz zwischen Mensch und Schwein besteht. Der »human edible fraction (hef)-Faktor« bildet den Anteil eines Futtermittels ab, der potentiell für den menschlichen Verzehr geeignet ist (z. B. Weizen: 80, Weizenkleie: 10). Kritiker bemängeln an diesem Ansatz die große Kluft zwischen dem theoretischen Wert und der Realität. So sind Gerste und Triticale ja durchaus für die menschliche Ernährung geeignet und haben einen hohen hef-Faktor. Nur werden sie von der Lebensmittelindustrie gar nicht genutzt. Macht ihr Einsatz im Schweinefutter eine Ration also nachhaltiger? – Be –

Fütterungsversuch

112 Kreuzungsferkel (TN Tempo x Topigs Norsvin TN 70) wurden nach Gewicht und Geschlecht (weibliche Tiere und Kastraten) auf zwei Futtergruppen verteilt. Beide Gruppen wurden stark N-/P-reduziert nach DLG-Vorgaben gefüttert. Während die Kontrollgruppe eine Standardration erhielt, wurden im Futter der Versuchsgruppe mehr Nebenprodukte eingesetzt. Die Trockenfütterung mit pelletiertem Fertigfutter erfolgte ad libitum. Zusätzlich war gehäckseltes Stroh verfügbar. Der Versuch lief von Februar bis Juni 2025.

Die Kontrollfutter enthielten u. a. Weizen, Roggen und Mais. Der Anteil dieser drei Komponenten, die auch in der Humanernährung eingesetzt werden können, betrug mindestens 50 % in den Futtermischungen. Die Versuchsrationen enthielten keine dieser Getreidearten, stattdessen Triticale und deutlich mehr Gerste. Zudem wurden nennenswerte Mengen an Nebenerzeugnissen aus der Getreideverarbeitung eingesetzt. Der Anteil an Extraktionsschroten war reduziert. Insbesondere weniger Sojaschrot aus Südamerika verringert den CO2- Fußabdruck. In geringem Umfang war noch Schlempefutter aus der Bioethanolerzeugung enthalten (Übersicht 1).

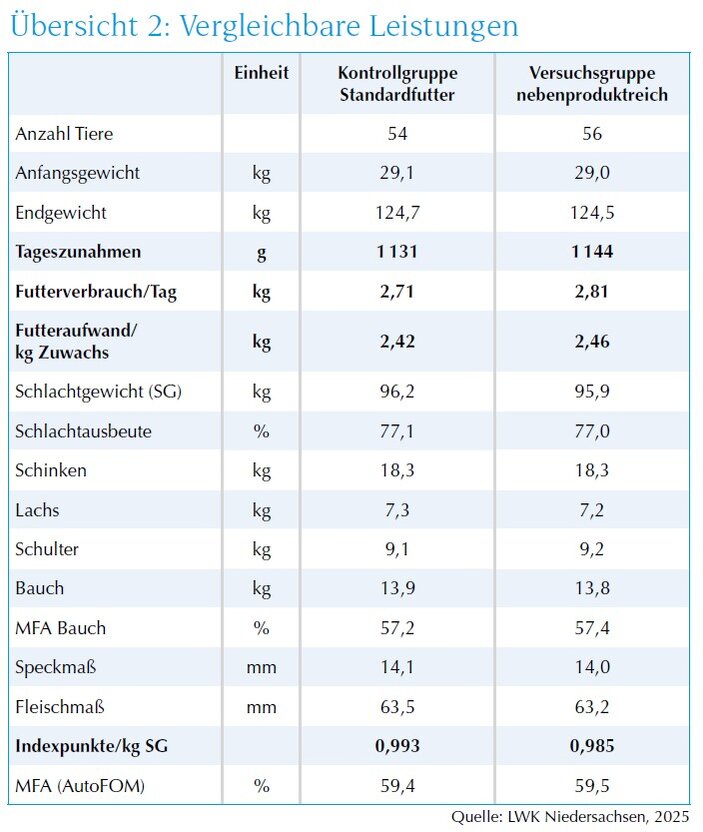

Keine Leistungsunterschiede

Die Tempo-Endprodukte erreichten im Mittel 1 138 g Tageszunahmen bei einem Futteraufwand von 2,44 kg je kg Zuwachs. Die mit dem Standardfutter versorgten Tiere der Kontrollgruppe erzielten 1 131 g und die Versuchsgruppe (Nebenprodukt-reiche Fütterung) 1 144 g Tageszunahmen, der Futteraufwand je kg Zuwachs lag bei 2,42 bzw. 2,46 kg. Die Tiere nahmen täglich 2,71 kg (Kontrollgruppe) bzw. 2,81 kg (Versuchsgruppe) Futter auf. Die Unterschiede waren nicht signifikant. In der Endmast ab 90 kg übertraf die Versuchsgruppe mit 1 248 g Tageszunahmen die Kontrollgruppe mit 1216 g. Der höhere Futterverbrauch von 3,80 kg/Tag in der Versuchsgruppe war statistisch abzusichern.

Die Schweine wurden nach AutoFOM klassifiziert. Die Kontrollgruppe erzielte 0,993 und die Versuchsgruppe 0,985 Indexpunkte je kg Schlachtkörpergewicht. Statistisch konnte dieser Unterschied jedoch nicht abgesichert werden.

Futterkosten

Die Berechnung der Futterkosten beruhte auf den Nettopreisen im Versuchszeitraum. Die Futterkosten je

100 kg Zuwachs lagen in der Kontrollgruppe bei 80,36 € und in der Versuchsgruppe bei 82,36 €. Bei aktuellen Futterpreisen reduziert sich die Differenz von 2 € auf 1,32 €.