Ebergeruch. Auf die Hygiene kommt es an

Ebermast ist eine tiergerechte Alternative zur Kastration. Doch nach wie vor verhindert die Sorge vor Qualitätsverlusten durch Ebergeruch, dass sich das Verfahren am Markt durchsetzt. Aber: Je sauberer die Schweine, desto seltener sind Geruchsabweichungen beim Fleisch.

Obwohl es in Deutschland eine Initiative gab, um die Ebermast weiter zu verbreiten, ist heute der Markt mit einem Anteil von etwa 9 % gesättigt. Unter Tierschutzaspekten spricht die Unversehrtheit der männlichen Tiere für das Verfahren. Insbesondere in der Ökoschweinehaltung ist das ein wichtiger Punkt. Dennoch: Ebermast in der Bioschweinehaltung findet man in Deutschland kaum. Denn eine extensivere Fütterung führt zu einer längeren Mastdauer. Die Eber sind dadurch bei der Schlachtung häufiger geschlechtsreif als in der konventionellen Produktion. Somit ist die Gefahr, dass den Produkten am Ende Ebergeruch anhaftet, größer. Wie man dem entgegenwirken kann, zeigt eine Studie des französischen Institut du Porc (IFIP).

Einlagerung von Androstenon und Skatol im Fettgewebe

Die wichtigsten Moleküle, die an Geruchsproblemen von Schweinefleisch beteiligt sind, sind Androstenon und Skatol. Sie lagern sich im Fettgewebe ab. Androstenon ist ein Hormon, das in den Hoden gebildet wird. Skatol entsteht im Darm und kann in Teilen durch die Fütterung und eine saubere Tierhaltung reduziert werden.

Vor diesem Hintergrund wurde in Bioschweinehaltungen untersucht, wie sich der Einsatz von mehr Stroh zur Verbesserung der Schweinehygiene auswirkt. Auch den Effekt einer Fütterung von Luzerne-grünmehl einen Monat vor der Schlachtung testeten die Forscher. Luzernegrünmehl soll durch seinen hohen Fasergehalt die Bildung von Skatol im Darm begrenzen.

Die Haltung der Kontrollgruppe erfolgte unter gängigen Bedingungen mit Standardmastfutter. Im Vergleich dazu erhielt die Versuchsgruppe während der Mast 20 % mehr Stroh. Zusätzlich wurde die Menge an Einstreumaterial kurz vor der Schlachtung erhöht. Das Futter dieser Gruppe enthielt außerdem 10 % Luzernegrünmehl.

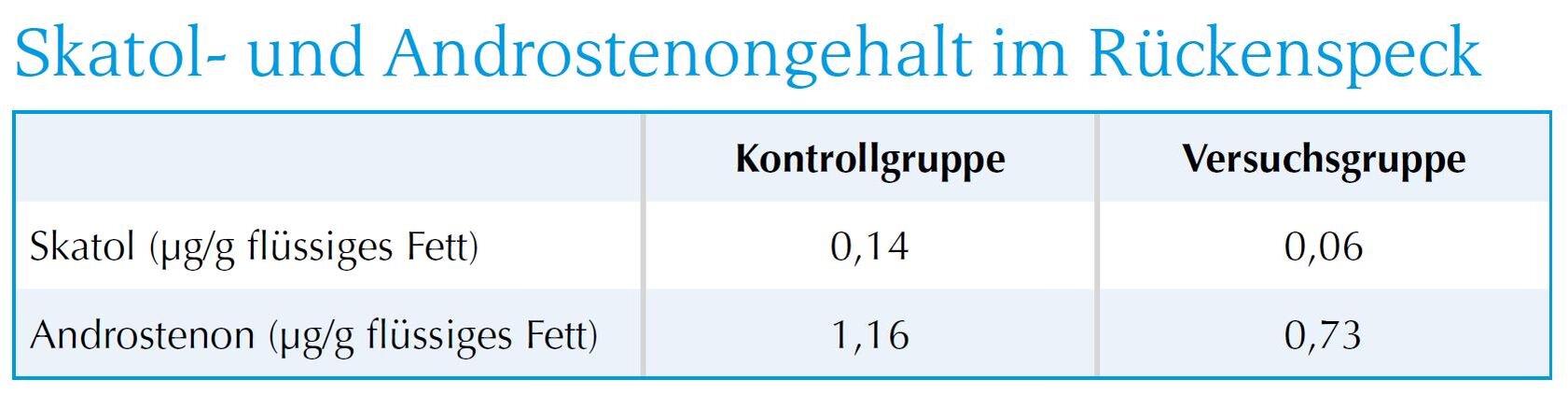

Zur Bestimmung des Androstenon- und Skatolgehalts wurden nach der Schlachtung Rückenspeckproben beider Gruppen untersucht.

Die Kombination aus zusätzlicher Stroheinstreu und Luzernegrünmehl im Futter erwies sich als wirksame Maßnahme zur Reduzierung des Skatolgehalts im Schlachtkörperfett nicht kastrierter männlicher Schweine (Übersicht). Die Tiere der Versuchsgruppe hatten nachweislich niedrigere Skatol- und Androstenonwerte als die der Kontrollgruppe. Der Effekt auf Skatol lässt sich durch den hohen Zusatz an Ballaststoffen im Futter sowie durch die verbesserte Sauberkeit der Tiere erklären. Die geringere Konzentration von Androstenon steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit einer verzögerten Pubertätsentwicklung durch das weniger nährstoffreiche Futter.

Genetik als Risikofaktor für Ebergeruch

Laut IFIP bestehen zudem in Betrieben mit Eigenremontierung der männlichen Tiere zusätzliche Risikofaktoren für das Auftreten von Ebergeruch. Denn diese Eber entstammen häufig mütterlichen genetischen Linien, die weniger gut angepasst und daher anfälliger für das Auftreten von Ebergeruch sind.

Der Gehalt an Androstenon und Skatol hängt zu rund 50 % vom Genotyp ab. Die Erblichkeit wird für Androstenon auf circa 0,6 und für Skatol auf 0,4 geschätzt. Die Zucht auf geringe Gehalte dieser Komponenten ist damit sehr erfolgversprechend.

Lange wurde befürchtet, dass sich die Zucht gegen den Geschlechtsgeruch Androstenon negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken könnte. Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass keine eindeutigen Beziehungen zu den Fruchtbarkeitsmerkmalen bestehen.