Rahmenbedingungen. KI – eine Frage der Energie

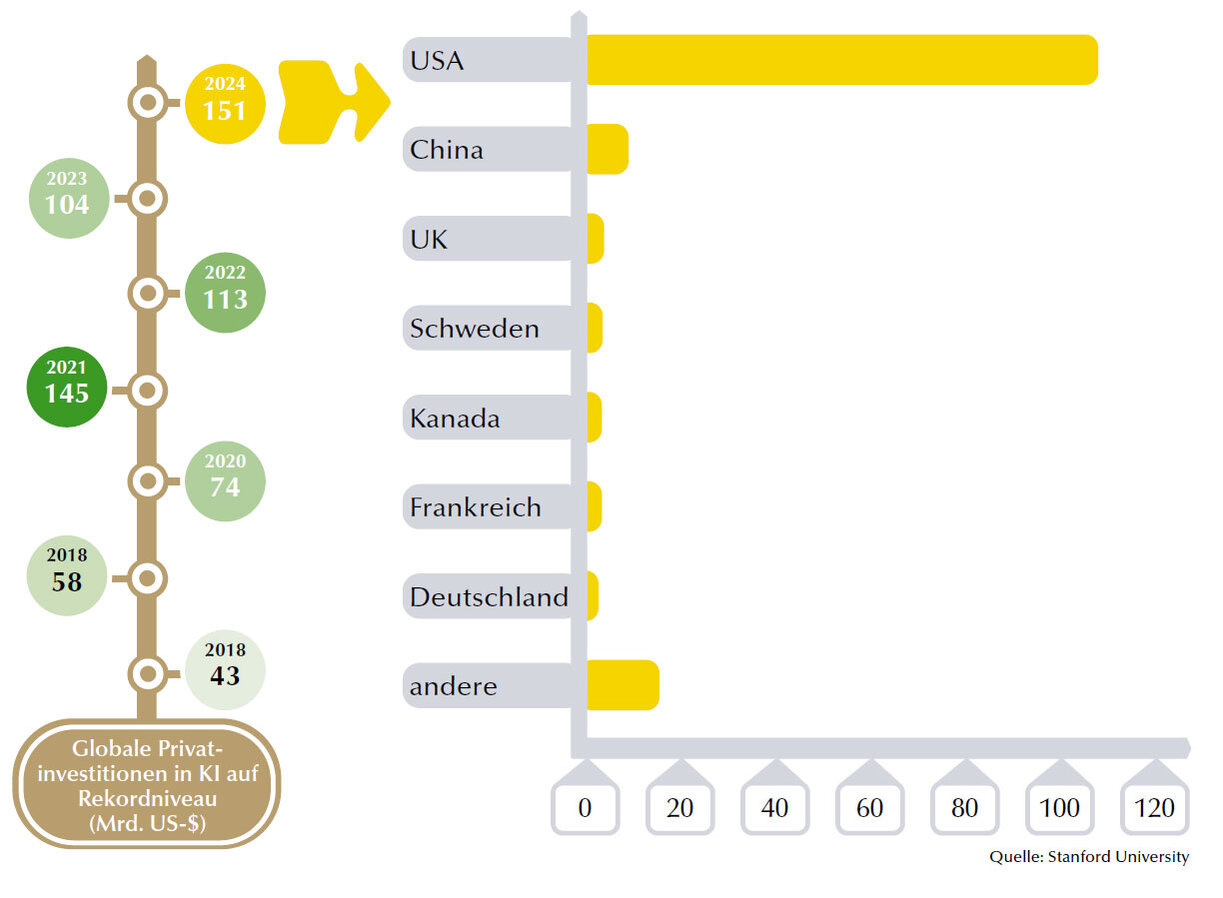

Wer bei der KI nicht mithalten kann, verliert – wirtschaftlich, technologisch und auch gesellschaftlich. Wollen wir den USA oder China die Stirn bieten, benötigen wir große Rechenzentren und dafür vor allem ausreichend Strom. Torsten Beyer erklärt, woran es hakt und zeigt Handlungsoptionen auf.

Kaum eine Technologie verspricht derzeit so viel wirtschaftliches Potential wie Künstliche Intelligenz. Doch das hat auch seinen Preis. Die exzessive Nutzung großer Sprachmodelle verschlingt Energie in Größenordnungen, die bislang nur aus der Schwerindustrie bekannt waren. Schätzungen zufolge erzeugt das Training eines einzelnen Modells wie GPT-3 bis zu 550 t CO2 – das entspricht dem Jahresstromverbrauch von rund 380 Haushalten in Deutschland. Über den Stromverbrauch bei der Nutzung existieren keine verlässlichen Zahlen. Er dürfte aber ein Vielfaches betragen, wenn man den zukünftigen Bedarfsmeldungen der großen Tech-Konzerne Glauben schenkt.

Die irische Energiesystem-Forscherin Prof. Aoife Foley bringt es auf den Punkt: »KI-fokussierte Rechenzentren benötigen häufig mehr als 40 kW pro Server-Schrank, einige erreichen sogar 80 kW – im Vergleich zu 5 bis 10 kW in typischen Unternehmensrechenzentren.« Zudem werden Milliarden Kilowattstunden pro Jahr durch ineffiziente Software und Prozesse verschwendet. Diesen Faktor hat eigentlich niemand auf der Rechnung, um den Stromhunger zu reduzieren. Nachhaltigkeit beginnt nicht erst im Kraftwerk, sondern in jeder Codezeile.

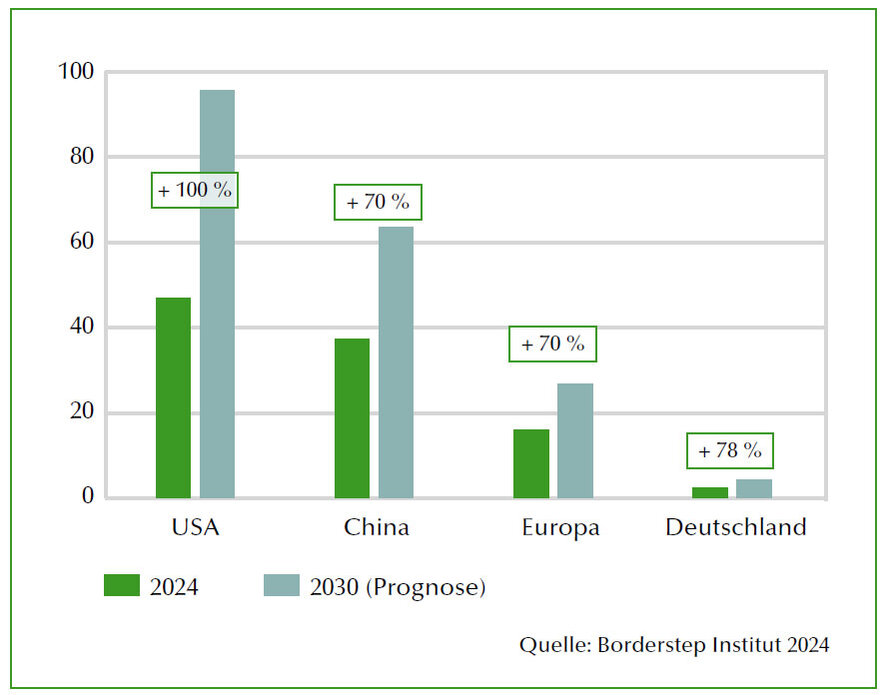

Europa droht aktuell den Anschluss zu verlieren: Während die USA und China ihre KI-Rechenzentren massiv ausbauen, fehlen hierzulande oft die Voraussetzungen; und es regen sich Widerstände. Allerdings braucht es leistungsfähige und zugleich effiziente Infrastrukturen, sonst droht eine neue Form der digitalen Abhängigkeit, manche sprechen sogar von digitalem Kolonialismus. Unsere Abhängigkeit von US-Anbietern ist heute schon ein Problem für unsere staatliche Souveränität. Was wäre, wenn Windows-Systeme morgen nicht mehr starteten oder uns US-Cloud-Anbieter den Zugang einschränkten oder gar verweigerten?

Zugleich eröffnet KI auch neue Chancen: für Netzanalyse, Effizienzoptimierung, Kreislaufwirtschaft. Entscheidend wird sein, welche Fragen wir KI stellen und welche Energie wir bereit sind, dafür einzusetzen.

Der C02-Fußabdruck der Digitalisierung: Das verdrängte Problem.

Lange galt Digitalisierung als grüne Lösung: weniger Papier, weniger Fahrten, mehr Effizienz. Doch mit zunehmender Nutzung kippt das Bild. Rechenzentren, Streaming-Plattformen, Blockchain-Technologien und KI tragen heute erheblich zum CO2-Ausstoß bei. Studien gehen davon aus, dass der digitale Sektor bereits für mehr als 4 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist – mit stark steigender Tendenz.

Dr. Ralph Hintemann vom Borderstep Institut warnt: »Rechenzentren werden den Hauptanteil an den CO2-Emissionen der Digitalisierung haben.« Der Energieverbrauch steigt, nicht nur durch neue Anwendungen, sondern auch durch den sogenannten »Rebound-Effekt«: Mehr Effizienz führt zu mehr Nutzung und damit zu einem steigenden Energiebedarf. Was technisch besser wird, wird häufiger genutzt. Dieses auch Jevons-Paradox genannte Phänomen kommt die Umwelt teuer zu stehen. Die Lösung liegt nicht nur in technischer Effizienz, sondern in struktureller Suffizienz: Datenvermeidung statt Datenexplosion, gezielte statt pauschale Digitalisierung.

Foto: Gina Sanders_stock.adobe.com

Warum Software-Effizienz lange ignoriert wurde

Dass Software effizient mit Ressourcen umgehen sollte, ist eine vergleichsweise neue Erkenntnis. Jahrzehntelang galt: Speicherplatz kostet kaum etwas, Strom ist immer da. Also warum sollten wir etwas optimieren? Das technische Wachstum schien unendlich, die Umweltkosten unsichtbar.

Software wurde immer funktionsreicher, aber auch immer datenintensiver, langsamer, aufwändiger. Webseiten, die einst mit wenigen Kilobyte auskamen, laden heute mehrere Megabyte an Skripten, Fonts und Bildern. Das kostet nicht nur Ladezeit und Nerven, sondern vor allem Strom. Erst jetzt, im Angesicht der Klimakrise und steigender Energiekosten, wird sichtbar, was jahrzehntelang ignoriert wurde: Ein schlechter Code kostet nicht nur Ladezeit, sondern auch reale Ressourcen. Wer effizient programmiert, spart nicht nur Bits, sondern bares Geld, CO2-Emissionen und Hardware-Kapazitäten.

Digitale Suffizienz und Green Software als Lösung. Digitale Suffizienz bedeutet: Nur das technisch und gesellschaftlich Notwendige wird digitalisiert. Nicht jede Funktion, nicht jeder Datensatz. Das bedeutet auch: Verzicht auf unnötiges Tracking, datenhungrige Animationen oder hochauflösende Videos auf Webseiten.

Green Software Engineering setzt genau hier an: sparsame Algorithmen, reduzierte Datenübertragungen, bewusster Ressourceneinsatz. Auch regulatorisch gibt es Spielräume: Warum nicht Ökodesign-Richtlinien für Software oder steuerliche Anreize für klimafreundliche Programmierung? Initiativen wie »Public Sector Coding«, »Green Coding Berlin« oder die internationale »Green Software Foundation« zeigen, was möglich ist. Die Digitalisierung muss nicht verschwenderisch sein.

Ein »digitaler Green Deal« stärkt zudem die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit: Weniger Stromverbrauch bedeutet geringere Betriebskosten, weniger Emissionen und eine größere Unabhängigkeit von Energieimporten. Nachhaltigkeit wird so zum Standortvorteil.

Standortfaktor Energie

Deutschland kommt unter Druck. Unsere industrielle Wettbewerbsfähigkeit hängt nicht zuletzt an bezahlbarem, verlässlichem Strom. Hier schwächelt Deutschland: Hohe Strompreise, langsamer Netzausbau, komplexe Genehmigungsverfahren und regionale Engpässe machen Investitionen zunehmend unattraktiv.

Standpunkt. Der Code entscheidet!

Es reicht nicht, nur die Stromversorgung auszubauen. Wir müssen auch die Nachfrage intelligenter gestalten. Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern Werkzeug. Und dieses Werkzeug muss nachhaltig geschmiedet sein. Denn die sauberste Kilowattstunde ist die, die nicht erzeugt werden muss. Und der effizienteste Code ist der, der gar nicht erst benötigt wird. Wer heute digitale Infrastrukturen plant, entscheidet über die Klimaeffekte von morgen. Es ist Zeit, den Standortfaktor Nachhaltigkeit ernst zu nehmen – im Datenzentrum wie im Gesetzbuch. Europa kann nur dann digital souverän werden, wenn es auch ökologisch souverän wird. Nutzen wir diese Chance!

Auch Unternehmen aus der Digitalwirtschaft schauen sich längst nach alternativen Standorten um, sei es in Skandinavien mit grünem Strom im Überfluss oder in den USA mit niedrigeren Energiepreisen und immensen Subventionen. Gerade energieintensive Branchen denken laut über Abwanderung nach. Eine nachhaltige Digitalisierung braucht aber eine verlässliche Infrastruktur vor Ort. Ohne nationale Rechenzentrumsstrategie, schnelle Genehmigungen, standardisierte Bauvorgaben und klare Fördermechanismen droht Deutschland digital den Anschluss zu verlieren.

Neben der Wirtschaft ist auch die Verwaltung betroffen: E-Government, Gesundheitswesen und Bildungssektor bauen zunehmend auf Cloud-Dienste und Datenverarbeitung. Deren Standortwahl ist entscheidend für Souveränität und Klimabilanz. Energiepolitik ist längst Digitalpolitik und umgekehrt.

Fazit

Bei der Freigabe des Internets für die zivile Nutzung im Jahr 1969 war von Cloud Computing, Streaming-Diensten oder generativer KI noch keine Rede. Heute leben wir in einem digitalen Ökosystem, das alle Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft durchdringt. Mehr als 6 Mrd. Menschen haben über das Internet

Zugang zu diesem System. Der Energieverbrauch spielte dabei nie eine Rolle. Die Devise lautete: Was neue Hardware leistet, darf die Software verschwenden. Jahr für Jahr wurden Chips schneller, Speichermedien günstiger, Bandbreiten größer, ohne dass jemand fragte, wie viele Kilowattstunden Strom pro Klick, Bild oder Codezeile nötig sind. Das rächt sich jetzt.

Die Illusion einer folgenlosen Digitalisierung ist spätestens mit der exzessiven Nutzung von KI-Anwendungen und deren immensem Strom- und Ressourcenbedarf vorbei. Es bedarf eines neuen Verständnisses von digitalem Fortschritt: nicht nur schneller, sondern auch ressourcenschonender, klüger und klimaverträglicher.