Unkrautunterdrückung. Roggen statt Herbizide?

Ein Ansatz, um im Maisanbau Pflanzenschutz zu reduzieren, ist das »Planting Green-Verfahren«. Dabei wird Mais in geknickte Roggenzwischenfrüchte gesät – auf Herbizide kann man dann weitgehend verzichten. Steffen Hünnies und Verena Haberlah-Korr stellen das Konzept vor.

Bezogen auf die Unkrautunterdrückung gilt der Mais als prädestinierte Hackfrucht. Soll aber auch ein lebender Pflanzenbestand mit effektiv wurzelnden Zwischenfrüchten herbizidfrei und pfluglos beseitigt werden und im Anschluss eine perfekte Maisaussaat gelingen, kommt der Ackerbauer zwangsläufig in Zielkonflikte. Ein Lösungsansatz wurde am Rodale Institute in Pennsylvania (USA) entwickelt und

nun dreijährig am Versuchsgut Merklingsen (Fachhochschule Südwestfalen) in der Soester Börde untersucht. Dabei werden lebend überwinternde Zwischenfrüchte in der Blüte gewalzt und geknickt. Sie unterdrücken mit der Mulchauflage Unkraut und schützen zugleich den Boden vor Erosion und Austrocknung.

Mithilfe der Versuche sollten die Unkrautunterdrückung durch den Mulch sowie die Ertragsleistung des Maises bewertet werden. Dazu wurden unterschiedliche Roggenzwischenfrüchte mittels einer stumpfen Knickwalze zum Blütezeitpunkt geknickt. In weiteren Versuchsvarianten wurden die Zwischenfrüchte gemulcht oder nur gewalzt und der Mais sowohl mit als auch ohne Striptill in Direktsaat bestellt. Fünf Varianten wurden mehrjährig (2021 – 2023) angelegt (Übersicht 1). Die dreisilbigen Variantenbezeichnungen setzten sich aus der Zwischenfrucht, der Saattechnik und der Art der Zwischenfruchtbeseitigung zusammen. Die Roggenzwischenfrüchte hatten eine Aussaatstärke von 350 Körnern/m2. In der Wickroggenvariante waren 10% Roggen durch Wicken ersetzt. Der Mais wurde in der für die Region üblichen Aussaatstärke von 9,5 Körnern/m2 bei 75 cm Reihenabstand gelegt.

Aufgrund der hohen Biomasseauflage der geknickten Zwischenfrüchte kam die Sätechnik im Hinblick auf sichere Saatgutablage mit Bodenschluss regelmäßig an ihre Grenzen. In den unterschiedlichen Jahren führte das immer wieder zu Feldaufgangsproblemen in der reinen Direktsaat. Als Kompromiss kam daher neben der Direktsaat ein Striptillgerät (Kverneland Kultistrip) zum Freilegen der Saatrille zum Einsatz. Anschließend wurde der Mais per GPS-RTK in die freigeräumten und auf 12 cm gelockerten Streifen gelegt. Die Düngung erfolgte nach Düngebedarfsermittlung NRW mit Unterfußdüngung und abhängig vom Juni-Nmin-Wert, ergänzt mit AHL. Alle Knickvarianten standen im Vergleich zu konventionellem Maisanbau nach Zwischenfrucht in Mulchsaat mit Herbizid (1 l Maister Power + 1 l Aspect).

Die Aussaat in den Mulch erfolgte bedingt durch die Abhängigkeit von der Roggenblüte deutlich später als die konventionelle Saat. Da im ersten Versuchsjahr 2021 auch noch abfrierende Zwischenfrüchte mit ausgesät wurden, rückte deren Aussaattermin auf den 25.8., was für die Roggenvarianten tendenziell zu früh war und zu lückigen Beständen im Frühjahr führte. Diesen Mängeln wurde im zweiten und dritten Jahr mit späteren Aussaatterminen Ende September bzw. Anfang Oktober begegnet. Die Aussaattermine

• lagen für Mais in der konventionellen Variante witterungsbedingt und je nach Bodenzustand zwischen dem 28.4. (2021) und dem 15.5. (2023).

• des Maises in geknickte Zwischenfrüchte variierten je nach Roggenblüte: 2021 war es der 31.5., 33 Tage nach der konventionellen Variante, 2022 der 19.5. (nur 13 Tage später) und 2023 der 25.5. (zehn Tage Verzögerung). In dem letzten Versuchsjahr mussten aber die spät gesäten Parzellen in geknickte Zwischenfrüchte wegen 99 % Krähenfraß am 9.6. nachgelegt werden. Die Silomaisernte erfolgte wetterbedingt

• 2021 am 12.10. relativ spät bei mittleren TS-Gehalten von 38 % in der konventionellen Mulchsaat, und 30 % TS in den Knickwalzvarianten. 2022, geprägt von sehr trockenen Sommermonaten am 8.9. in den Knickwalzvarianten mit TS-Gehalten von im Mittel 34 % bei der Ganzpflanze. Diese lagen bei der Mulchsaat bei 44%.

• 2023 (kaltes Frühjahr, nass und strahlungsarm) bei im Mittel 30% TS in der Direkt- und 40% in der Mulchsaat am 28.9.

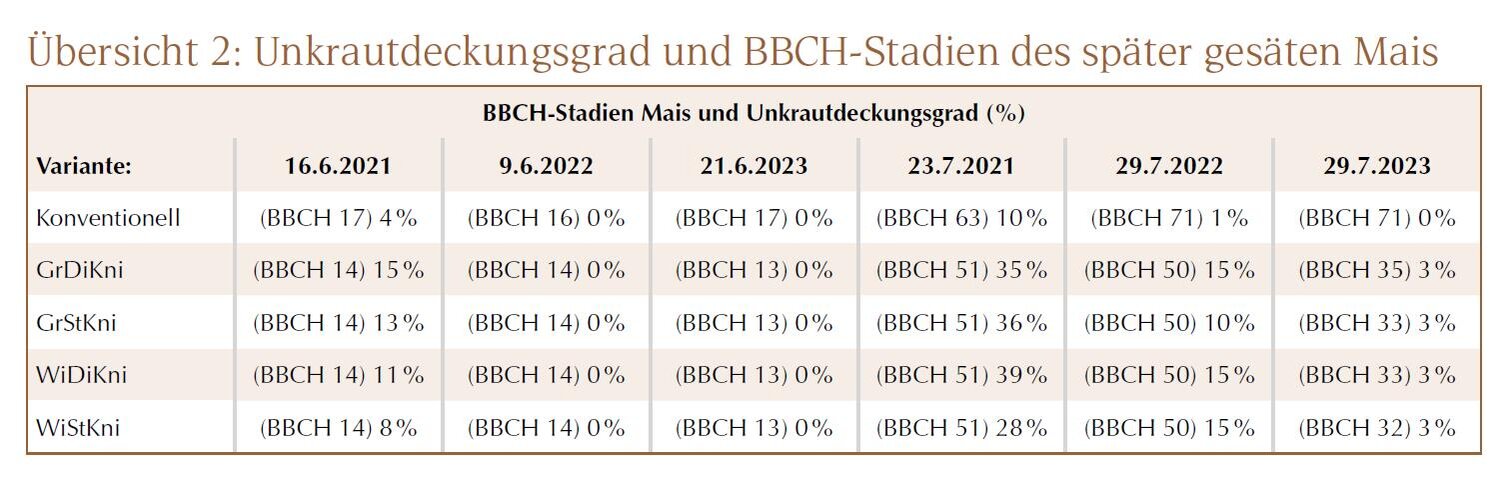

Auswertung. Die unkrautunterdrückende Wirkung der einzelnen Mulchdecken wurde anhand des auflaufenden Unkrauts (Deckungsgrad in %) geschätzt. Zudem wurden die Entwicklungsstadien des Mais erfasst, um festzuhalten, wie schnell die später gesäten Parzellen aufholen konnten (Übersicht 2). Mit Ausnahme des ersten Versuchsjahres blieb die konventionelle Variante dank des Herbizides unkrautfrei. Bei Grünroggen in Reinsaat fällt auf, dass hier im ersten Jahr bereits im Juni keine ausreichende Unkrautunterdrückung

stattfinden konnte (durch Optimierung der Zwischenfruchtsortenwahl und des Aussaattermins konnte die Variante in den Folgejahren zunächst unkrautfrei gehalten werden). Im Juli stiegen die Unkrautdeckungsgrade 2021 wetterbedingt auf im Mittel 36% bei Striptill in

geknickten Grünroggen. Leitunkräuter waren in allen Varianten Vogelmiere, Wegrauke und Ackerfuchsschwanz.

2022 wurden die Unkrautdeckungsgrade (UKDG) zu vergleichbaren Entwicklungsstadien wie im Vorjahr bonitiert. Am 09.6. ließ sich trotz des späteren Saattermins in der konventionellenVariante BBCH 16 feststellen. Die Knickvarianten befanden sich zu diesem Zeitpunkt in BBCH 14. Der Unkrautdeckungsgrad lag in allen Varianten bei 0%. Bei der zweiten Bonitur (29.7.) erreichte die konventionelle Variante in BBCH 71 einen UKDG von 1%. Die Variante GrStKni wies mit 10% UKDG den geringsten Unkrautbesatz der Knickvarianten auf. Die Varianten GrDiKni, WiDiKni und WiStKni hatten im Mittel alle einen UKDG von 15% in BBCH 51. Leitunkräuter waren hier Ackerhundskamille, Weißer Gänsefuß, Ackerkratzdistel, Ackerstiefmütterchen und Vogelmiere. Im Versuchsjahr 2023 verringerten sich die Deckungsgrade trotz feuchter Witterung in den Knickvarianten weiter. So wiesen diese im Mittel einen UKDG von 3 % auf, der zweifelsohne zu tolerieren ist.

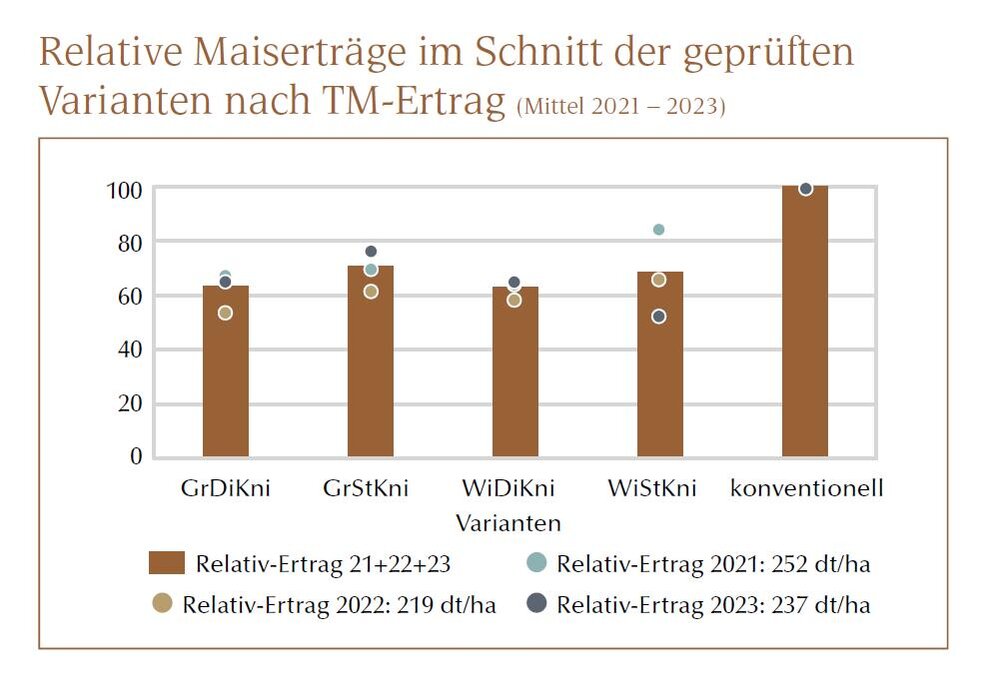

Ergebnisse. In allen Jahren konnte keine Variante den Ertrag des konventionellen Mulchsaatanbaus erreichen. Insgesamt schnitten die Varianten in Striptill besser ab als die reinen Direktsaaten. Die TM-Erträge variierten entsprechend der Saattermine, Nährstoffverfügbarkeit und Witterungseinflüsse in den Versuchsjahren. In der Grafik sind die gemittelten Relativerträge dargestellt. 2021

wurden konventionell 252 dt/ha TM geerntet, 2022 war das Niveau mit 219 dt/ha deutlich geringer, 2023 lag die konventionelle Variante mit 237 dt/ha dazwischen. Beim Knicken muss zwangsläufig auf die sichere Blüte der Zwischenfrucht gewartet werden. In Vorversuchen hat sich gezeigt, dass andernfalls kurz nach dem Knicken der Zwischenfrucht wieder Wachstum einsetzt, die Unkrautunterdrückung nachlässt und die Zwischenfrucht mit dem Mais konkurriert. Außerdem ist Lager bei der Zwischenfrucht durch Verzicht auf Herbstdüngung und angepasste Leguminosenanteile in der Mischung zu vermeiden. Das Ziel müssen homogene, dichte Zwischenfruchtbestände sein. Die unter Biodiversitätsaspekten interessanten Sommerzwischenfrüchte, die über den Winter abfrieren, eignen sich mangels Bodendeckung in der Jugendentwicklung des Maises nicht und wurden nach dem ersten Versuchsjahr verworfen.

Weitere Versuche mit Winterrübsen und Wintererbsen werden aktuell geprüft.

Grundsätzlich zeigen die Ergebnisse, dass die Unkrautunterdrückung durch Knickwalzen von Zwischenfrüchten in hinreichendem Maße funktioniert. Der Einsatz des Striptillgerätes mit entsprechend 10 bis 12 cm freigeräumtem Säschlitz hat keine negativen Auswirkungen

auf den Unkrautdeckungsgrad. Die wegen der Vorlockerung raschere Maisentwicklung in Striptill könnte hier sogar einen Vorteil bieten. Im Vergleich zum konventionellen Silomais bleibt die Zwischenfruchtmulchdecke auch nach der Maisernte noch erhalten. Sie schützt den Boden bei und nach der Ernte, die Mulchschicht hat in der Folgefrucht (Getreide) bislang noch unbeachtete Wirkungen. Hinzu kommt die künftig wichtiger werdende Resilienz gegenüber Starkniederschlägen, bei denen die Wickroggenvariante durch bessere Infiltrationsleistung und maximalen Erosionsschutz Vorteile bietet. Bei den Effekten der Varianten auf die Folgefrucht sind auch die Nmin-Untersuchungen interessant, die während der Vegetation (Ende Mai/Anfang Juni) gezogen wurden. Hier konnten in den Zwischenfruchtvarianten deutliche Mineralisationsschübe durch die Bodenbearbeitung angeregt werden.

Fazit. Der Ersatz von Herbiziden bei Mais in Direktsaat durch vorheriges Walzen von Zwischenfruchtgemengen kann gelingen. Das Verfahren hat wegen des verspäteten Saattermins eine signifikante Ertragsdepression, sie lag in den Versuchen im Mittel der Jahre und Varianten bei 33%. Testungen von früher blühenden winterharten Zwischenfrüchten stehen aktuell zur nächsten Ernte im Feld. Technisch kann das System Planting Green auf einem Gunststandort in Mitteleuropa gelingen. Bei ausreichend Niederschlag in der Hauptwachstumszeit wird die Ertragsdepression gegenüber konventionellen Varianten geringer. Die gewählten Zwischenfrüchte

bieten eine gute Unkrautunterdrückung und einen Mehrwert durch Förderung der Artenvielfalt.

Ausblick. Neben den erhobenen Daten (Unkrautunterdrückung, Ertrag) sind detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnungen über eine in sich geschlossene Fruchtfolge interessant. Hier sollten künftig Erträge des auf den Mais folgenden Getreides mit einfließen, und Nährstoffrückflüsse aus dem Abbau der Mulchdecke im Nmin könnten gemessen werden. Daran anschließen sollte eine systembezogene Klimagasbetrachtung (CO2-, Lachgasemissionen). Die vorzüglich erscheinende Bodenvitalisierung mit viel Regenwurmlosung und merklich mehr biologischer Aktivität unter der Mulchdecke sollte konsequenter bonitiert werden.