Umweltschutz. Glyphosat - Eine Spurensuche

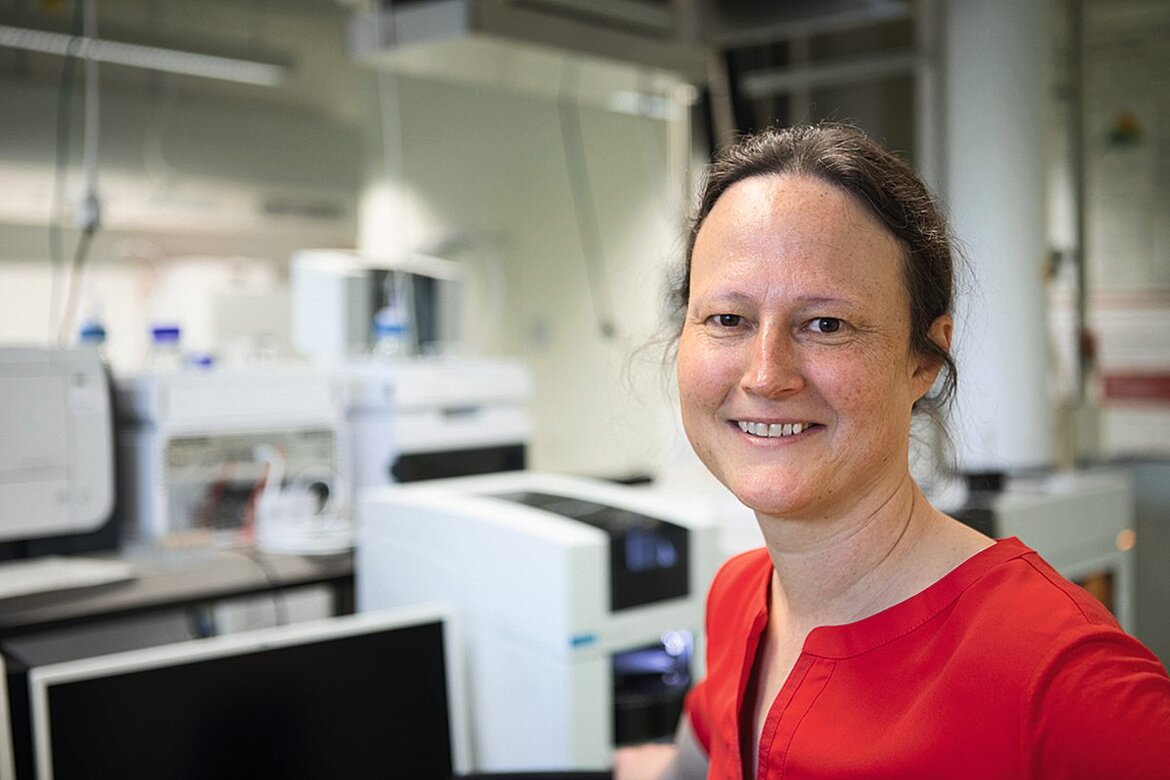

Woher stammt das Glyphosat in den Flüssen? Kommt es auch aus Kläranlagen? Und wenn ja, wie gelangt es dort hinein? Carolin Huhn, Lisa Engelbart und Sarah Bieger analysieren Proben sowie Daten von Sedimenten und Gewässern.

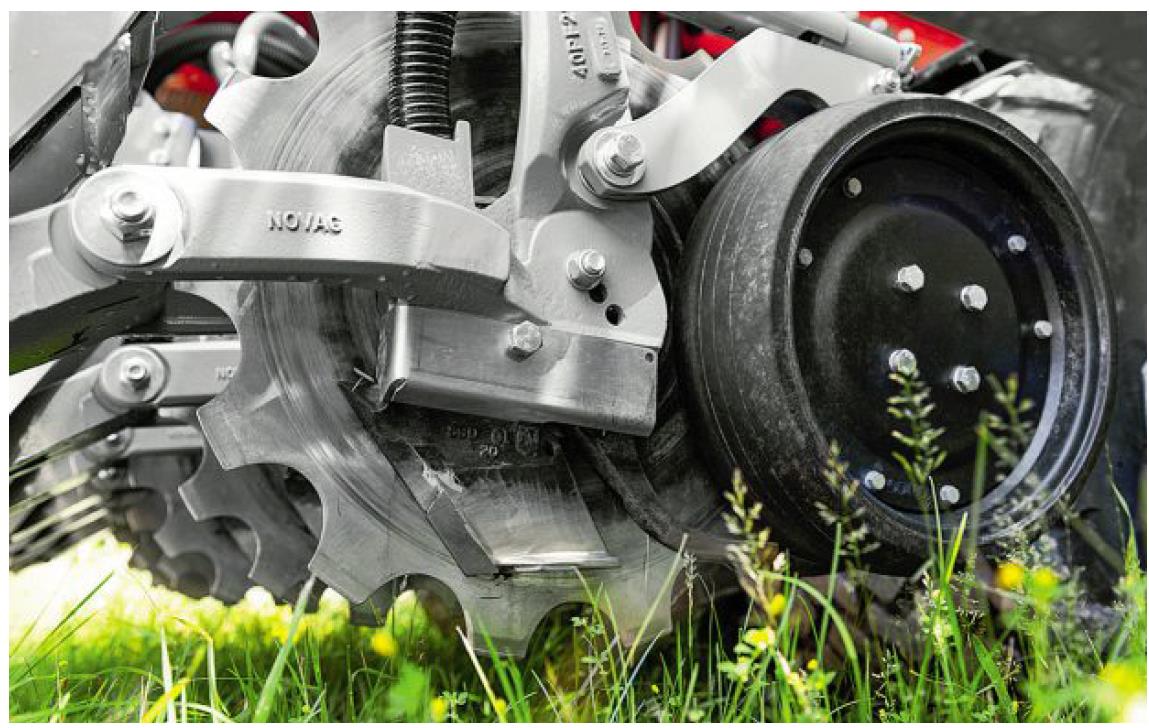

Was passiert mit Glyphosat nach der Anwendung, und vor allem: Wie tief wird es in den Boden eingetragen? Das untersuchen wir im Sommer 2019 auf einem abgeernteten Gerstenfeld, die Böden sind ausgetrocknet und zeigen tiefe Risse. 2020 interessiert uns der Teil von

Glyphosat, der nicht abgebaut wird, sondern durch Regen in benachbarte Gewässer gelangt. Wie relevant ist dieser Eintrag, den Studien auf bis zu 1% quantifizieren?

Akribische Spurensuche

Wir nehmen Sedimentproben in kleineren Flüssen rund um Tübingen. In einigen detektieren wir Glyphosat in Konzentrationen, die denen im Acker einige Tage nach der Anwendung ähneln, also erstaunlich hoch. In anderen Flüssen dagegen können wir kein Glyphosat nachweisen, obwohl auch diese Flüsse viel Landwirtschaft im Einzugsgebiet haben. Noch erstaunlicher ist ein Sedimentkern aus einem kleinen See in Tübingen. Er enthält bis in fast 1 m Tiefe Glyphosat zusammen mit seinem wichtigsten Abbauprodukt, der Aminomethylphosphonsäure, kurz AMPA. Beide durchgängig in relativ hohen Konzentrationen, was nicht so recht zu der Entwicklung der Verkaufszahlen passt. Die nächsten Fragezeichen. Als analytische Chemiker nehmen wir die Herausforderung an und begeben uns nun über Jahre auf eine ganz erstaunliche, aber auch akribische Spurensuche.

Viele Fragezeichen

Wir beginnen mit Gewässerdaten des benachbarten Neckars, die uns die Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg zur Verfügung stellt. Seit 2004 wird hier monatlich eine Konzentration für Glyphosat und AMPA bestimmt. Das Ergebnis: Statt Erklärungsansätze noch mehr Fragezeichen: Seit 2004 zeigt sich eine ausgeprägte Saisonalität. Im Winter sind die Konzentrationen niedrig, sie steigen zwischen

März und Mai stark an, erreichen die höchsten Werte im Spätsommer, um meist ab Oktober wieder zu sinken. Das Verhältnis von AMPA und Glyphosat ist über viele Jahre fast konstant. Wie passt das mit dem Einsatz in der Landwirtschaft zusammen? Warum sehen wir auch mitten im Winter noch Glyphosat und warum auch in extrem trockenen Sommern?

Weitere Gewässerdaten aus Deutschland und vor allem Frankreich und Luxemburg folgen. An vielen Flüssen das gleiche Bild. Ganz anders in den USA. Dort ist alles so, wie wir es erwarten würden: Wir sehen meist Einzelereignisse mit erhöhten Konzentrationen, mal dominiert Glyphosat, mal AMPA – je nachdem, wann es nach der Anwendung stärker geregnet hat. Die Landnutzung hat einen klaren Einfluss, gerade am Mississippi sieht man im Sommer höhere Konzentrationen durch den Anbau genetisch veränderter Nutzpflanzen. Dieses landwirtschaftliche Muster sehen wir in Europa nur selten.

Wie Haushaltschemikalien und Pharmazeutika

Wir graben noch tiefer in den verfügbaren Daten und vergleichen die Eintragsmuster mit denen anderer Herbizide. Nur in den USA passt das mit Glyphosat zusammen. Ganz langsam und nach Hunderttausenden Datenpunkten erkennen wir: In Europa verhalten sich die Konzentrationen von Glyphosat und AMPA in den Gewässern wie Stoffe, die über Kläranlagen eingetragen werden, also wie Haushaltschemikalien und Pharmazeutika. Die Saisonalität entsteht hier nur, weil die Flüsse im Sommer weniger Wasser führen als im Winter. Rechnet man diese Verdünnung aus den Daten heraus, zeigt sich, dass Glyphosat genau wie Medikamentenrückstände das gesamte Jahr über in ähnlichen Mengen durch die Flüsse transportiert wird. Kommt also Glyphosat sehr stark auch über Kläranlagen in unsere Flüsse? Die seltsamen Eintragsmuster sehen wir in der Tat dann, wenn größere Kläranlagen in den Fluss einleiten. Und in europäischen Kläranlagen wird häufiger und viel mehr Glyphosat detektiert als in den USA.

Wie kommt Glyphosat in die Kläranlage?

Die aktuelle Antwort in der Fachliteratur lautet: aus dem Glyphosateinsatz in den Städten. Aber gleichmäßig über das gesamte Jahr? Mitten im Winter? Warum nicht in den USA, wo viel mehr Glyphosat in Städten eingesetzt wird? Einträge aus Anwendungen an Bahnlinien, entlang Straßen, an Parkplätzen oder zur Bekämpfung invasiver Arten sind punktuell und umfassen meist ein bis zwei Anwendungen während der Wachstumsperiode. Das erklärt uns den dauerhaften und teils hohen Eintrag nicht. Für eine Messstelle am Neckar bei Mannheim schätzen wir Jahresfrachten von fast 360 kg Glyphosat und 2 000 kg AMPA. Nehmen wir Studiendaten von 1% Glyphosat an, das aus Wohngebieten einen Abwasserkanal erreicht und eine Reinigung von 80 % durch die Kläranlage, dann reicht die Menge Glyphosat für einige Hundert km2.

Neue Quellen für Glyphosat

Uns wird immer klarer, dass wir eine neue Quelle für Glyphosat suchen müssen. Für AMPA gibt es diese: Es entsteht auch aus sogenannten Aminopolyphosphonaten, die in Wasch- und Reinigungsmitteln in Haushalten und der Industrie genutzt werden, auch in der Textil- und

Papierindustrie, in der Trinkwassergewinnung, in Zement etc. Gerade der Einsatz in Waschmitteln ist hier interessant, denn er kann die Gewässerdaten für AMPA gut erklären: Dauerhafter Einsatz, Eintrag über Kläranlagen nur in Europa, denn in den USA werden die Stoffe nicht in Waschmitteln eingesetzt. Für uns Chemiker ist der nächste Schritt einfach: Könnte auch Glyphosat so in der Kläranlage neu gebildet werden? Das würde schlagartig (fast) alle Fragezeichen auflösen.

Lesen Sie zum Pflanzenschutz auch unser aktuelles Sonderheft.

Fazit

Seit 2023 stehen wir also nicht mehr auf Feldern, sondern in Kläranlagen. Wir nehmen Klärschlamm mit ins Labor und geben das meistgenutzte Aminopolyphosphonat mit dem Kurznamen DTPMP hinzu. Über meist 72 Stunden nehmen wir kleine Proben. Die Analysen zeigen, dass, wie erwartet, eine ganze Menge AMPA entsteht. Aber tatsächlich, es entsteht auch etwas Glyphosat. Auch wenn wir das DTPMP chemisch markieren, entsteht chemisch markiertes Glyphosat, das nicht natürlich in der Kläranlage vorkommen kann. Damit ist es eindeutig: Glyphosat ist das Abbauprodukt eines Stoffes, der seit etwa 40 Jahren in vielen unserer Waschmittel vorkommt. Wir sind sicher, dass wir hier eine bisher unerkannte Quelle für Glyphosat aufgespürt haben. Noch haben wir vieles nicht verstanden. Die gebildeten Mengen im Labor sind sehr klein, und wir müssen untersuchen, was in einer richtigen Kläranlage, aber auch im Kanalsystem davor passiert, um die teils hohen Konzentrationen in Kläranlagenabläufen und in Gewässern zu erklären. Welche Relevanz hat diese neue Quelle? Erklärt der Eintrag über die Kläranlagen, warum viele Reduktionsmaßnahmen beim Glyphosateinsatz – bis hin zu einem zeitweiligen Totalverbot in Luxemburg – bisher kaum in den Gewässerdaten sichtbar geworden sind? Wir forschen auf jeden Fall weiter.