Futteranschieben. Hofschlepper oder Roboter?

Futteranschieben muss sein, um die Leistung und Gesundheit der Kühe zu erhalten. Meistens wird das mal »eben schnell« mit dem Hofschlepper gemacht. Aber was, wenn Mitarbeiter oder die Zeit fehlen, um das regelmäßig zu gewährleisten? Was es kostet, den Arbeitsschritt zu automatisieren und was es dabei zu beachten gilt, zeigt Jana Harms.

Hohe Milchleistungen können nur erreicht werden, wenn die Kühe bedarfs- und leistungsgerecht gefüttert werden. Die Futteraufnahme ist dafür eine zentrale Einflussgröße. Daher sollte das Futter zu jeder Tages- und Nachtzeit für die Kühe erreichbar sein. Aus diesem Grund wird die TMR mehrmals täglich angeschoben. Konventionell geschieht dies über einen Stallschlepper mit Reifen oder Schiebeschild und ist auch relativ schnell erledigt, was Arbeitszeitstudien belegen. Aber trotzdem fehlt es manchmal einfach an der Zeit, um in regelmäßigen Abständen das Futter sechs- bis zwölfmal am Tag anzuschieben. Auch für diese Arbeit gibt es schon seit vielen Jahren automatische Helfer.

Welche Funktionsweisen haben die unterschiedlichen Systeme? Welche Fragen sollte sich ein Milcherzeuger vor der Investition in einen Futteranschieberoboter stellen? Grundlage jeder Entscheidung ist natürlich, dass der Nutzen die Kosten überwiegt.

Warum über ein automatisches Futteranschieben nachdenken?

Ethologisch betrachtet grasen Kühe immer gemeinsam und zur gleichen Zeit. Unter den Bedingungen der Stallhaltung und insbesondere, wenn feste Melkzeiten den Tagesrhythmus der Kühe bestimmen, ist die Futtervorlage das bestimmende Element hoher Futteraufnahmen. Mit dem mehrmaligen Futteranschieben werden Fresszeiten entzerrt, die Futteraufnahme regelmäßiger und in der Regel steigt diese dann auch. Das Konkurrenzverhalten innerhalb der Herde wird abgeschwächt, was insbesondere für erstlaktierende und rangniedere Kühe besonders wichtig ist. Gerade für diese Kühe wird der Stress durch das Konkurrenzverhalten minimiert, wenn sie auch außerhalb der Hauptfresszeiten Futter in gleichbleibender Qualität und mit denselben Inhaltsstoffen aufnehmen können.

Durch das Anschieben soll im günstigsten Fall eine Auflockerung und Durchmischung des Futters erfolgen, um zu jeder Zeit eine homogene Mischration zu gewährleisten und die Futterselektion zu minimieren. So können subakute Pansenazidosen und Ketosen vermieden werden, die negative Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit und/oder Klauengesundheit haben können und am Ende zu hohen wirtschaftlichen Verlusten führen.

Futteranschieben live

Beim »Barn Robot Event« auf der EuroTier werden vom

12. bis 15. November in Halle 13 automatische Futteranschieber im Praxiseinsatz gezeigt. Zweimal täglich werden die Vorführungen moderiert, vormittags in deutscher und nachmittags in englischer Sprache. Zu diesen Zeiten werden Vertreter der Hersteller vor Ort sein und über ihr Produkt informieren. Gezeigt werden automatsche Futteranschieber der Hersteller Lely, Sveaverken, Cooperl/CRD, Rovibec, Schauer, JOZ und Wasserbauer.

Das »Barn Robot Event« wird in Zusammenarbeit zwischen der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, der Universität Bonn und der DLG organisiert. Es findet alle zwei Jahre mit wechselnden Themenschwerpunkten auf den Düsser Milchviehtagen und der EuroTier statt.

Konventionell wird das Futter mit einem Hofschlepper und Anbaugeräten wie Kehrreifen, Schiebeschilder oder Futterschnecken angeschoben. In der Regel passiert das in festgelegten Arbeitsroutinen. Jedoch kann eine Kalbung, eine Havarie im Melkstand oder die knappe Ausstattung mit Mitarbeitern diese festgelegte Routine unterbrechen und das eine oder andere Anschieben fällt aus.

Momentan kämpfen viele Betriebe mit wechselndem Personal. Unklar ist dann oft, ob das so wichtige Futteranschieben vor allem in den Abendstunden durchgeführt wird, wenn kein Herdenmanager da ist. Das abzusichern, ist jedoch besonders wichtig, weil Kühe knapp die Hälfte der benötigten Futtermengen in der Nacht aufnehmen. Das Anschieben des Futterstapels ist vor allem aus drei Gründen erforderlich:

- Da bei ein- oder auch zweimaliger Futtervorlage die Futterberge sehr hoch sind, ist der räumliche Abstand nach dem »Hauptfressen« zu den Kühen so groß, dass diese nicht mehr ans Futter herankommen.

- Das mehrfache Anschieben soll die Kühe mehrmals am Tag an den Futtertisch locken, denn mit steigender Trockenmasseaufnahme wird mehr Milch produziert und die Kühe bleiben gesund. Untersuchungen des Zusammenhanges der Futteraufnahmemenge mit der Häufigkeit des Futteranschiebens ergaben, dass bei mindestens sechsmaligem Anschieben pro Tag die Trockenmasseaufnahme und Milchleistung deutlich höher sind als bei nur viermaligem Anschieben.

- Kühe sortieren und schieben das Futter weg. Durch das Anschieben und die damit verbundene Wiedervermischung wird die Futterselektion unterbrochen und eine qualitativ gleichwertige Futtervorlage rund um die Uhr sichergestellt, was sich wiederum positiv auf die Tiergesundheit auswirkt.

Entscheidungskriterien: Kosten und Störungen.

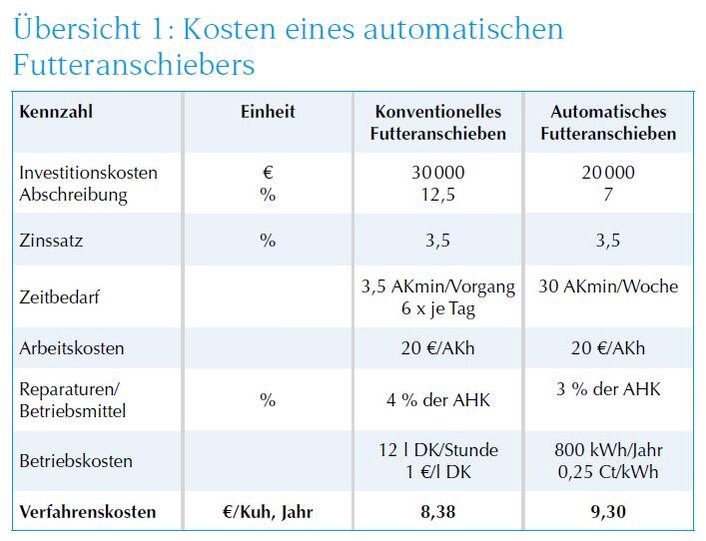

Um den Kostenvergleich zwischen konventionellem und automatischem Futteranschieben zu wagen, wurde ein Praxisbetrieb ausgewählt, der beide Systeme gefahren hat. Es handelt sich um 330 Milchkühe in einem Stall mit nur einem Futtertisch. Versierte Hofschleppernutzer benötigen rund 3,5 AKmin, um das Futter auf beiden Seiten anzuschieben. Darin enthalten sind die Zeiten für Wege, Ein- und Aussteigen und den An- bzw. Abbau des Gerätes. Der Schlepper kostete 30 000 € und hat eine Nutzungsdauer von acht Jahren, der Zinsansatz wurde mit 3,5 % festgelegt. Dieser Schlepper ist rund 14 Stunden für die verschiedensten Arbeiten auf dem Hof im Einsatz, lediglich 3 % dieser Zeit steht er für das sechsmalige Anschieben des Futters zur Verfügung.

Auf diesen Anteil wurden die Kosten des Schleppers umgelegt (Übersicht 1). Je Kuh und Jahr belaufen sie sich für das sechsmalige Anschieben auf 8,38 €. Im Vergleich dazu ist der Anschieberoboter mit 9,30 € je Kuh und Jahr nur unwesentlich teurer, schiebt aber, wenn er so eingestellt wird, öfter als sechsmal am Tag und das mit relativer Sicherheit auch nachts. Nun könnte argumentiert werden, der Stallschlepper ist ja sowieso da, die Arbeitskraft auch und 3,5 AKmin je Anschiebevorgang ist nicht viel Arbeitsaufwand, also gehen diese Kosten unter. Demgegenüber steht jedoch das Argument, dass die Kühe mit dem Roboter zu jeder Tageszeit bestens versorgt sind, wenn die Anzahl der Havarien im Rahmen bleibt. In der Kalkulation wurde eine halbe Stunde je Woche für Wartungs-, Reinigungsarbeiten und das In-Gang-Setzen nach einem Stillstand berücksichtigt.

Vergleich der Futteranschieber

Steht fest, dass in einen automatischen Futteranschieberoboter investiert werden soll, stehen folgende Fragen im Vordergrund:

- Welches System passt zum vorhandenen Stall oder sind es mehrere Ställe, die durch den Roboter bedient werden sollen?

- Muss der Roboter eine bestimmte Hangneigung absolvieren können?

- Soll der Roboter mit einem zusätzlichen Kraftfutterdosierer ausgestattet sein?

- Wie ausgeprägt ist der zusätzliche Mischeffekt?

- Kann die Ladestation für den Roboter bzw. dessen Akkus sinnvoll im Stall integriert werden bzw. benötigen diese Schutz vor Regen und Sonne?

- Wie groß ist die Wegstrecke, die ein Roboter zurücklegen kann, bevor er zum Laden muss?

- Ist der Service für den ausgewählten Roboter in der Nähe?

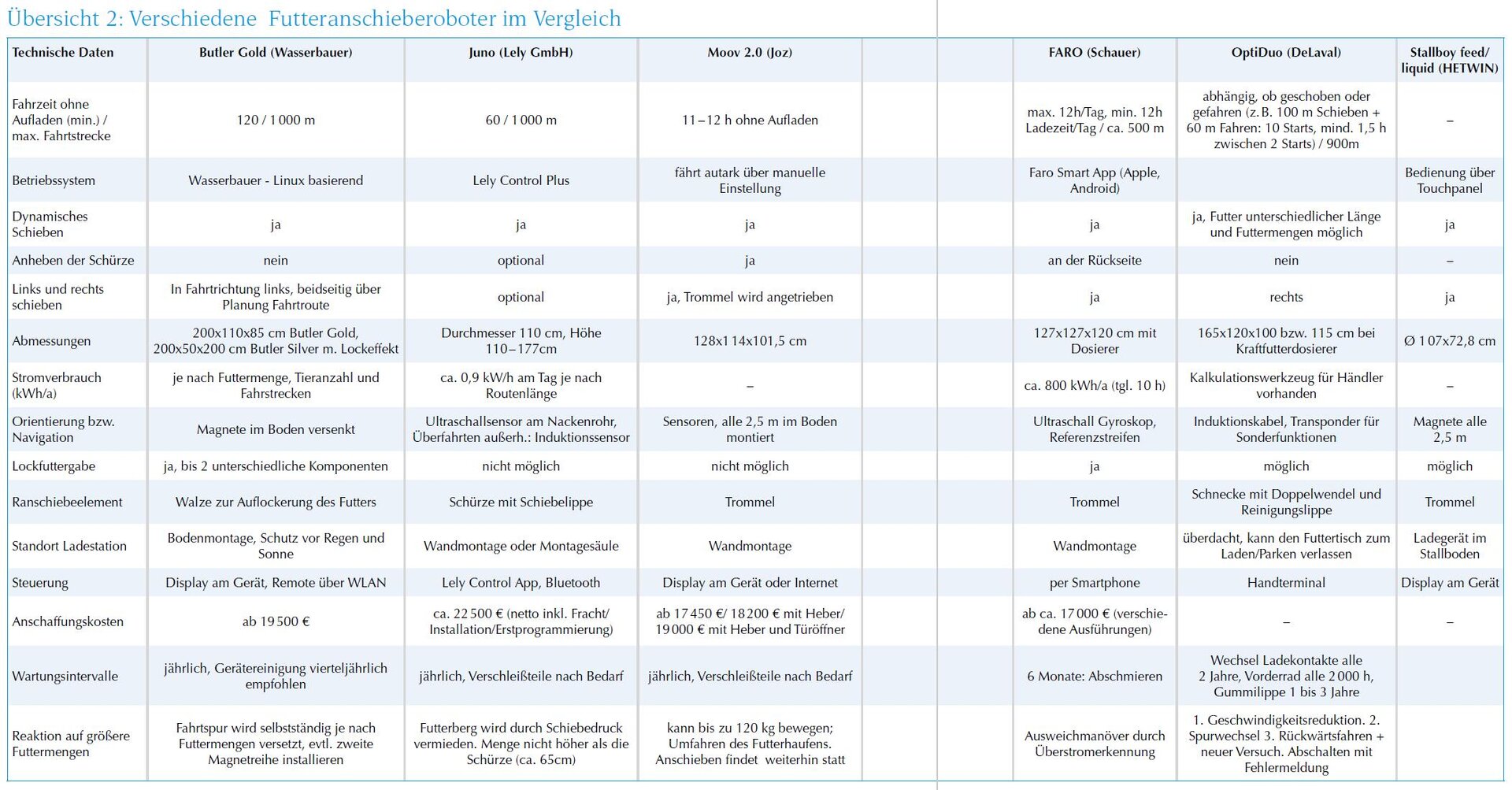

Sechs Anbieter wurden nach technischen Details befragt (Übersicht 2). Grundsätzlich unterscheiden sich die Systeme in der Art und Weise des Futteranschiebens:

- Walze: Diese durchmischt das anzuschiebende Futter bei jedem Anschiebevorgang und schiebt es in Richtung Fressplatzkante (Butler der Firma Wasserbauer, OptiDuo der Firma DeLaval).

- Trommel: Diese schiebt das Futter mit jedem Vorgang kompakt in Richtung Fressplatzkante (Moov 2.0 der Firma Joz, Stallboy feed der Firma Hetwin, Faro der Firma Schauer, Juno der Firma Lely).

Alle Systeme schieben das Futter dynamisch an, was insbesondere dann wichtig wird, wenn Futter mit unterschiedlicher Struktur (Heu, Stroh, Frischgras, TMR) und eine Anpassung des Anschiebens an unterschiedliche Futtermengen erforderlich ist. Einige der Systeme bieten die Option einer zusätzlichen Kraftfutter- bzw. flüssigen Lockfuttergabe an (Wasserbauer, Hetwin, DeLaval, Faro). Die maximal mögliche Fahrstrecke pro Runde geben die einzelnen Hersteller in einem Bereich von 500 bis 1 000 m an. Dies ist entscheidend, wenn ein Roboter mehrere Ställe anfahren soll. Alle hier aufgelisteten Robotertypen sind dazu grundsätzlich geeignet. Dabei ist zudem wichtig, ob der Roboter eine Neigung überwinden muss. Inwieweit das möglich ist, variiert bei den Herstellern zwischen 10 und 15 % Steigung. Für die Orientierung der Roboter bzw. deren Navigation werden im Boden versenkte Magnete (Butler Gold und Stallboy feed) oder Induktionssensoren (Moov 2.0) genutzt. Eine andere Möglichkeit besteht in der Orientierung am Fressgitter bzw. Nackenrohr mittels Ultraschallsensor (Juno), wobei jedoch außerhalb des Stalles eine Metallschiene aufgedübelt werden muss, damit der Futteranschieber sich auch dort orientieren kann.

Größere Futtermengen. Eine besonders interessante Frage ist, wie reagiert der Futteranschieber auf größere, von ihm nicht zu schaffende Futtermengen. Der Faro von der Firma Schauer ist zum Beispiel in der Lage, ein Ausweichmanöver zu starten (durch Überstromerkennung). Der Butler versetzt die Fahrspur je nach Futtermengen selbstständig, jedoch wird bei übergroßen Futtermengen die Montage einer zweiten Magnetspur empfohlen. Der Moov 2.0 kann bis zu 120 kg bewegen, wenn dann aber noch größere Mengen auf dem Futtertisch liegen, umfährt er den Haufen und geht ein Stück weiter seiner Arbeit nach.

Die Anschaffungskosten sind je nach Modell und Zusatzausrüstung unterschiedlich. Der Butler Gold von der Firma Wasserbauer hat einen Grundpreis von 19 500 €. Lely bietet den Juno inklusive Fracht, Installation und Erstprogrammierung für etwa 22 500 € an. Der Moov 2.0 der Firma Joz ist ab 17 450 € erhältlich; für einen Aufpreis von 1 550 € hat er zusätzlich einen Heber und einen Türöffner.

Die allerwichtigste Frage ist jedoch, ob für den jeweiligen Favoriten auch ein Händler und ein zuverlässiges Serviceteam zur Verfügung stehen. Aber wenn in Robotik investiert wurde, müssen diese auch genutzt werden, was bedeutet, dass man sich selbst mit der Technik vertraut machen muss.