EU-Finanzrahmen. Neue Struktur, alte Prämien

Mit ihren Vorschlägen zum EU-Haushalt hat die Kommission die Agrarier aufgeschreckt. Die GAP soll künftig Teil eines großen Fonds sein. Wie sieht das aus, was könnte auf uns zukommen?

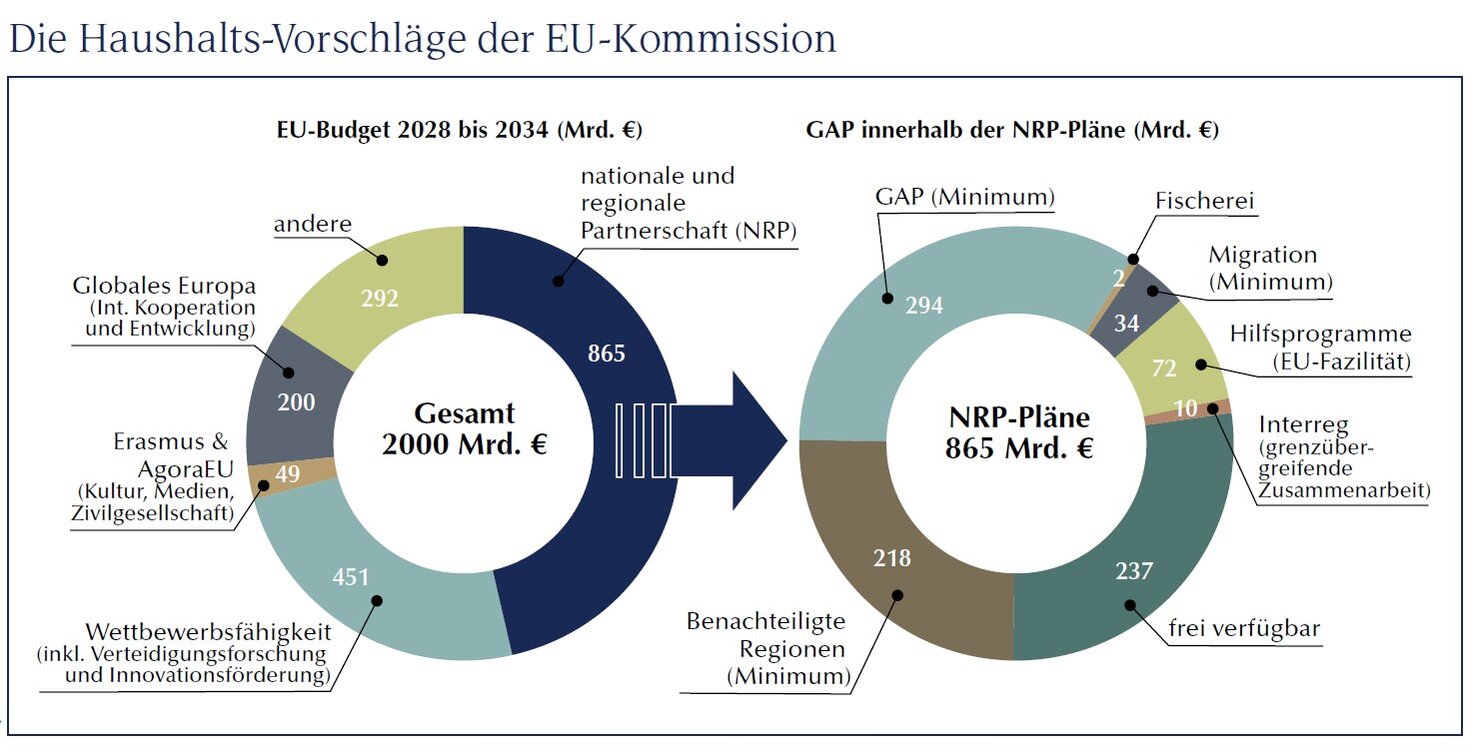

Geschockt, entsetzt, enttäuscht: Mit solchen Worten beschreiben Agrarpolitiker die Wirkung der Haushaltsvorschläge der EU-Kommission. Kein Wunder: Erstmals in der Geschichte der EU stehen Agrar- und Regionalpolitik, die bisher je ein Drittel des Budgets bekamen, nicht mehr unangefochten an der Spitze der EU-Prioritäten. Wettbewerbsfähigkeit, Forschung, auch Verteidigung schieben sich unübersehbar nach vorn. Zwar schlägt die Kommission eine Ausweitung des Gesamtbudgets auf 2 000 Mrd. € für die sieben Jahre von 2028 bis 2034 vor. Das bedeutet 1,26 % (statt vorher 1,13 %) des Bruttonationaleinkommens der EU. Dennoch soll der Agrarbereich Federn lassen. Wenigstens die Einkommensstützung der GAP und die Regionalpolitik sind im Rahmen einer neuen Haushaltsstruktur nach unten hin abgesichert.

Die neue Struktur bietet aus Sicht der EU-Kommission viele Vorteile. Sie soll unbürokratischer sein, die Förderinstrumente flexibilisieren und die Ausgaben stärker am tatsächlichen Bedarf (nicht an starr festgelegten Haushaltstiteln) orientieren. An die Stelle von bisher 530 Einzelfonds sollen vier zentrale Ausgabenkategorien treten. Wettbewerbsfähigkeit, Bildung und globale Zusammenarbeit sind dabei der eine Schwerpunkt, nationale und regionale Partnerschaften (NRP) der zweite und mit Abstand größte (Grafik).

Was bedeutet NRP?

Die EU-Kommission setzt damit ihren mit den strategischen Plänen begonnenen Weg fort, den Mitgliedstaaten mehr Gestaltungsspielraum zu geben. Die EU-Länder sollen quasi ihre eigene GAP im Rahmen von Vorgaben konstruieren und von der Kommission genehmigen und später auch überprüfen lassen. Werden Ziele verfehlt, stehen (wenigstens in der Theorie) auch Mittelkürzungen im Raum. Weil dann nicht mehr nur die Inhalte, sondern auch die finanzielle Ausstattung von Land zu Land unterschiedlich sein können, entstehen sofort die Sorge vor ungleichem Wettbewerb und die Frage, was an dieser Agrarpolitik denn noch gemeinsam sei.

Ganz frei sind die EU-Länder in ihrer Mittelverwendung, wie gesagt, nicht: Für die Direktzahlungen der GAP soll es eine Untergrenze geben; die Flächenprämien sollen sich im Bereich zwischen 130 und 240 €/ha bewegen können. Die rechte Hälfte der Grafik zeigt, dass die EU-Länder grundsätzlich viel Spielraum für ihre Agrar- und Regionalpolitik haben. Ob sie diesen nutzen, steht auf einem anderen Blatt. Für Proteste sind Brüssel und die EU-Bürokraten jedenfalls künftig die falsche Adresse.

Ein einziges Budget

Im künftigen GAP-Budget sollen (u. a.) die bisherigen beiden Säulen, LEADER, Junglandwirte- und Investitionsförderung aufgehen. Die detaillierten GLÖZ-Vorgaben sollen durch eine allgemeiner definierte und weniger ambitioniert erscheinende »farm stewardship« ersetzt werden, also Mindestanforderungen an die Bewirtschaftung wie das Verbot des Abbrennens von Stroh, Wasserschutz-Streifen oder Grünlandumbruch-Verbot in Natura 2000-Gebieten. An die Stelle der Ökoregeln (erste Säule) und der Agrarklima- und Umweltmaßnahmen (zweite Säule) sollen mehrjährige Programme und die Förderung von mehr Nachhaltigkeit als »Kann«-Maßnahmen, die Förderung von Ökolandbau, extensiver Tierhaltung sowie Umstellungshilfen für Betriebe in roten Gebieten als »Muss«-Bestimmungen stehen. Die vorgesehene Förderung von Nachhaltigkeit auf Betriebsebene könnte umweltgerechtere Ackerbaukonzepte für viele Landwirte attraktiver machen, ohne dass sie gleich auf Ökolandbau umstellen müssen. Zumal es künftig möglich sein soll, finanzielle Anreize zu geben und nicht nur Nachteile auszugleichen. Geht es der Kommission mehr als bisher um die großen Ziele und nicht um eine Fülle unverbundener Einzelmaßnahmen? Dann müsste sie das noch deutlicher formulieren. Die vorliegenden Entwürfe sind relativ unkonkret.

Für die Klima- und Umweltmaßnahmen gibt es keine Untergrenze. Sie sollen zu mindestens 30 % kofinanziert werden. Speziell hier dürfte die Entscheidung der EU-Länder, lieber Einkommens- oder lieber Umwelthilfen auszuzahlen, sehr unterschiedlich sein. Zumal die Möglichkeit, die Agrarausgaben als Ganzes national aufzustocken, auch innerhalb des NRP-Rahmens (also der 865 Mrd. €) von anderen wichtigen Zielen, zum Beispiel dem »Migrations-Management«, konkurriert wird. Allerdings definiert die GAP-Verordnung sechs Bereiche aus Klima- und Bodenschutz, Biodiversität und Tiergesundheit, aus denen es Angebote geben muss.

Alan Matthews, Agrarökonom in Dublin, bringt die Konkurrenzsituation allein zwischen Einkommensbeihilfen und Umweltzahlungen sehr schön auf den Punkt. Bei 146,6 Mio. ha antragsberechtigter Fläche und einem »minimalen« GAP-Budget (also 294 Mrd. €) müssten bei 130 €/ha (der Untergrenze) ohne Degression und Kappung 133 Mrd. € für Einkommenshilfen reserviert werden. Das bedeutet 45 % des GAP-Budgets und ist vergleichbar mit der aktuellen GAP. Bei 240 €/ha würden allein die Einkommenshilfen 246 Mrd. € oder 83 % des Mindestbudgets beanspruchen. In Ländern, in denen die Landwirtschaft oder mir ihr eng verbundene Parteien noch eine Rolle spielen, könnte die Versuchung groß sein, sich über Einkommenshilfen Wähler zu »kaufen« und im Klima- und Umweltbereich nur die »Muss«-Bestimmungen umzusetzen.

Anderswo könnte die Versuchung groß sein, über Degression und Kappung Klima- und Umweltmittel freizuschaufeln. In den Vorschlägen stehen Kürzungen ab 20 000 €/Betrieb und eine Kappung ab 100 000 €. Alan Matthews hat (ausgehend davon und von der Konzentration der Zahlungen auf die Betriebe) ausgerechnet, dass dies in Tschechien, dem Land mit dem höchsten Anteil an Großbetrieben in der EU, bei 130 und 240 €/ha 37 bzw. 50 % der Gelder sparen würde. In Deutschland wären es 13 bzw. 21 %, in Frankreich 3 bzw. 12 % und in Polen nur 3 bzw. 6 %. Kappung und Degression finden sich seit Jahrzehnten in den GAP-Vorschlägen der Kommission und wurden bisher (nicht zuletzt von Deutschland) mit anderen Zugeständnissen erfolgreich abgewendet.