UV-C Strahlung. Ein neuer Baustein im Pflanzenschutz?

Neben chemischen und biologischen Verfahren gibt es auch physikalische Ansätze, um Pilzkrankheiten abzuwehren. Welche Potentiale eine UV-C-Behandlung bei Ackerkulturen bietet, haben Aileen Hahlbohm, Becke Strehlow und Christine Struck untersucht.

Wie lassen sich Pflanzen auch ohne den Einsatz chemischer Mittel effektiv vor Pilzkrankheiten schützen? Diese Frage beschäftigt nicht nur Praktiker, sondern auch Wissenschaftler. Eine mögliche Alternative könnte der Einsatz hochenergetischer UV-C-Strahlung sein. Diese wird bereits seit einigen Jahren in verschiedenen Sonderkulturen erforscht und bringt dort vielversprechende Ergebnisse. Doch eignet sich die Technologie auch für den Einsatz im Ackerbau?

Einsatzgebiete

UV-C-Strahlung schädigt Mikroorganismen und wird schon in verschiedenen Bereichen eingesetzt. So z. B. zur Desinfektion von Wasser, Raumluft, Oberflächen sowie teilweise sogar Lebensmitteln. Auch gibt es bereits Geräte zur Anwendung im Garten oder auf Rasenflächen. Ultraviolette (UV-)Strahlung umfasst drei Bereiche. UV-C-Strahlung ist mit 200 bis 280 nm kurzwelliger und energiereicher als UV-A- und UV-B-Strahlung. Auf der Erde kommt UV-C-Strahlung nicht »natürlich« vor, da sie von der Erdatmosphäre abgeschirmt wird. Die Strahlung muss also durch Lampen erzeugt werden.

Um neue Technologien zum Schutz von Pflanzen einzuführen, müssen zunächst grundlegende Untersuchungen erfolgen. Im Vordergrund stehen dabei die Bestimmung des Wirkspektrums gegenüber verschiedenen pilzlichen Schaderregern, die Ermittlung einer optimalen UV-C-Dosis, die Festlegung des geeigneten Behandlungszeitpunktes sowie die Bewertung der potentiellen Phytotoxizität gegenüber den Kulturpflanzen. Neue Technologien sollten zudem keine Schäden bei Nicht-Zielorganismen verursachen, rückstandsfrei in der Anwendung sein und den Anwenderschutz gewährleisten.

Unterschiedliche Studien haben im Obst-, Wein- und Gemüsebau bereits den Effekt von UV-C-Strahlung auf Erreger und Pflanzen geprüft. Untersuchungen gibt es beispielsweise zu Mehltau an Wein oder Botrytis an unterschiedlichen Obstkulturen. In unserer Studie wurden Pathogene und Kulturen mit Bedeutung für die deutsche Landwirtschaft untersucht. Besonderer Fokus lag hierbei auf Blumeria graminis, dem Echten Mehltau, an der Gerste und Phoma lingam, dem Erreger der Wurzelhals- und Stängelfäule, am Raps.

Bei dem Einsatz von UV-C-Strahlung können zwei Ansätze verfolgt werden:

- Im ersten Ansatz wird untersucht, ob die Strahlung einen direkten Effekt auf den Pilz hat. UV-C-Behandlungen können unter anderem DNA-Schäden bei dem Erreger verursachen. Die Bestrahlung findet also statt, wenn sich der Erreger bereits auf der Pflanze befindet.

- Im zweiten Ansatz wird geprüft, ob UV-C-Strahlung die pflanzliche Abwehrkraft stimulieren kann. In diesem Fall erfolgt die Bestrahlung vor einer Infektion mit dem Pilz. Durch die UV-C-Behandlung können in der Pflanze verschiedene Mechanismen aktiviert werden, die unter anderem in die pflanzliche Pathogenabwehr eingebunden sind. Dadurch kann die Pflanze bei einem späteren Pathogenangriff robuster auf die Infektion reagieren und sich wirksamer verteidigen.

Da es sich bei der UV-C-Strahlung um ein nicht-selektives Verfahren handelt, ist es darüber hinaus entscheidend zu untersuchen, ob eine Behandlung möglich ist, die zwar den Pilz schädigt, aber die Pflanze selbst in ihrem Wachstum nicht beeinträchtigt.

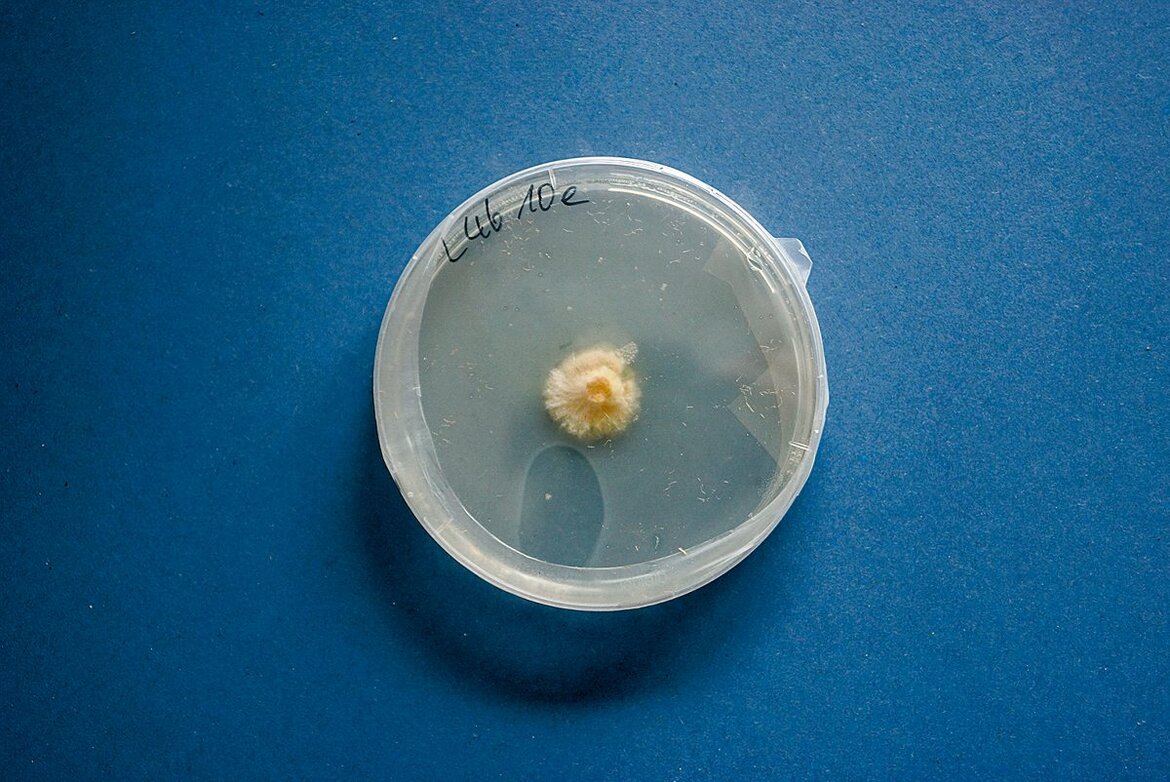

Beide Forschungsansätze wurden im Laborgeprüft

Dabei wurden Sporen und Myzel verschiedener Erreger mit unterschiedlichen UV-C-Dosen behandelt. Unter den Pilzen befanden sich sowohl Schaderreger wie Fusarium culmorum (Erreger von Fusariosen an Getreideähren) oder Botrytis cinerea (Erreger der Grauschimmelfäule an verschiedenen Kulturpflanzen) als auch der nützliche Bodenpilz Trichoderma asperellum, der als biologisches Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden kann. Die Auswirkungen auf die Pflanze selbst konnten wir auf diese Weise allerdings nicht untersuchen.

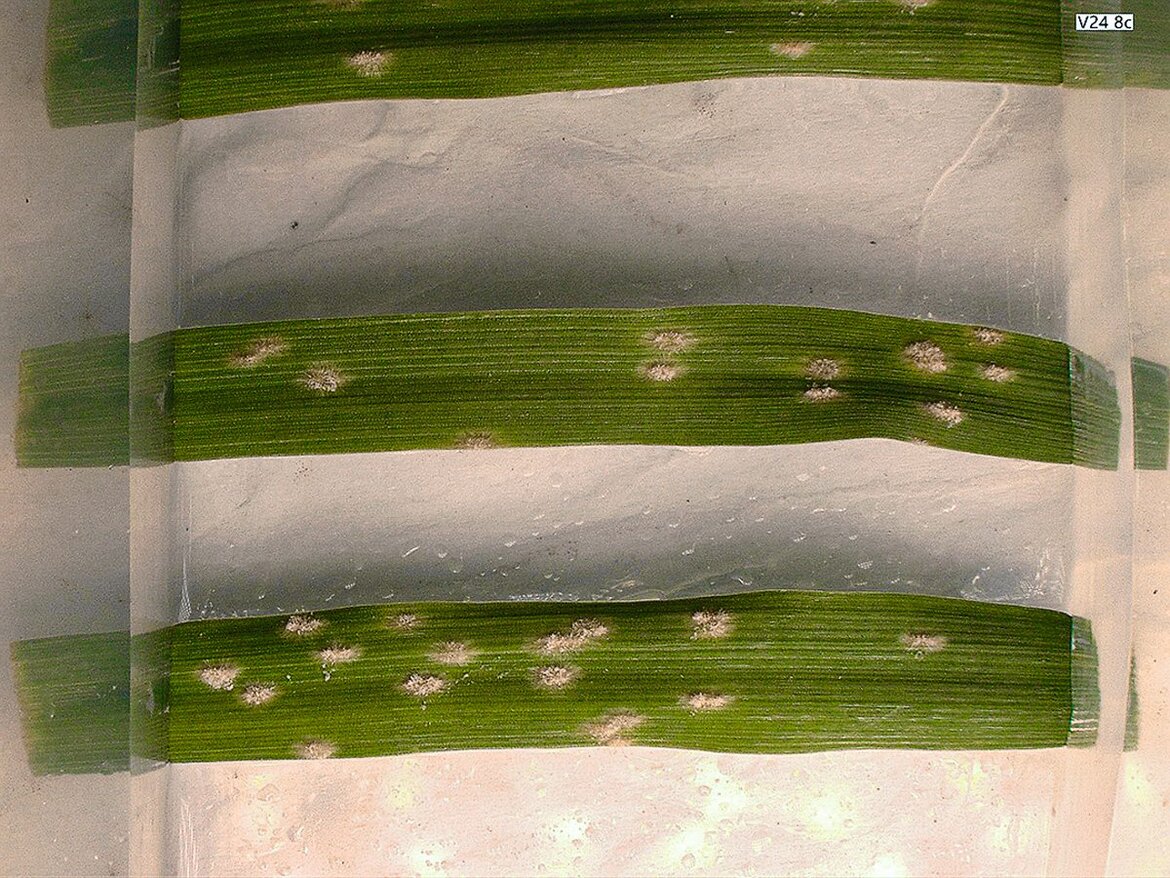

Deshalb wurden ergänzend auch Versuche zur Wirksamkeit einer UV-C-Behandlung auf den Erreger direkt an Pflanzen durchgeführt. In diesen Experimenten haben wir nicht nur die UV-C-Dosen variiert, sondern auch die Behandlungszeitpunkte. Als Schaderreger-Wirtspflanzen-Kombinationen dienten Blumeria graminis auf Gerste und Phoma lingam auf Raps. Beide Erreger sind weltweit verbreitet und agrarökonomisch relevant. Außerdem unterscheiden sie sich in ihrer Besiedlungsweise: Phoma ist ein Endoparasit, der das innere Blattgewebe besiedelt, während Mehltau als Ektoparasit auf der Blattoberfläche wächst und dadurch stärker der UV-C-Strahlung ausgesetzt ist. Die beiden Kulturpflanzen unterscheiden sich in ihrer Blattstellung: Während Gerste eine eher erektophile Blattstellung aufweist, hat Raps eine planophile, also horizontal orientierte Blattstellung. Es kann angenommen werden, dass eine horizontale Orientierung der Blätter eine gleichmäßigere Bestrahlung ermöglicht und somit höhere Wirkungsgrade erzielt werden können.

Versuche an der Pflanze

Zur Überprüfung des zweiten Ansatzes wurden die Pflanzen zunächst mit UV-C behandelt und anschließend mit den Erregern inokuliert. Auch hier wurden unterschiedliche Dosen und Behandlungszeitpunkte untersucht.

Für die UV-C Behandlungen dienten Niederdruck-Quecksilberlampen sowie LED-Lampen, die zum Schutz der Anwender in geschlossenen Boxen installiert waren. Um die applizierte Dosis zu bestimmen, wurde die Strahlungsintensität pro Sekunde gemessen. Über die Behandlungsdauer ließ sich anschließend die gewünschte Dosis präzise einstellen. Der Großteil der Versuche wurde mit Niederdruck-Quecksilberlampen durchgeführt. Diese sind in verschiedenen Größen erhältlich. Etwas neuer sind UV-C-LEDs. Diese haben gegenüber den Niederdruck-Quecksilberlampen mehrere Vorteile: Sie enthalten kein Quecksilber und sind sofort einsatzbereit, während die Niederdruck-Quecksilberlampen eine Aufwärmzeit von etwa zehn Minuten benötigen, um eine konstante Intensität zu erreichen. Allerdings stellte sich die Frage, ob die Bestrahlungsfelder beider Lampentypen eine vergleichbare Effektivität in der Pathogenkontrolle aufweisen. Denn sie unterscheiden sich hinsichtlich der emittierten Wellenlänge: Während UV-C-LEDs ein energiereicheres Licht mit einem Peak bei 254 nm abstrahlen, liegt der Wellenlängenbereich der Niederdruck-Quecksilberlampen zwischen 263 und 275 nm.

Die getesteten Erreger reagierten unterschiedlich auf die UV-C-Behandlung. Die Laborergebnisse zeigten, dass das Myzel aller untersuchten Pilze weniger empfindlich gegenüber einer UV-C-Behandlung ist als die Sporen. Nach der Behandlung keimten die Sporen entweder verzögert oder überhaupt nicht, wobei sie sich je nach Pilzart in ihrer Empfindlichkeit unterschieden. Dies verdeutlicht, dass die UV-C-Dosis spezifisch an den jeweiligen Erreger angepasst werden muss bzw. die Dosis bei Mehrfachinfektion, wie sie häufig im Feld auftritt, an den widerstandsfähigsten Erreger angepasst werden sollte.

Gleichzeitig zeigte sich, dass auch der Pilz T. asperellum als Nicht-Zielorganismus durch die UV-C-Bestrahlung negativ beeinflusst wurde.

Die mit Mehltau inokulierten Gerstenpflanzen wurden zu verschiedenen Zeitpunkten mit unterschiedlichen UV-C-Dosen behandelt. Die Ergebnisse waren eindeutig: Die Anzahl der Mehltaupusteln konnte um bis zu 98 % reduziert werden. Einen großen Einfluss auf den Behandlungserfolg hatte der Behandlungszeitpunkt. Je länger der Zeitraum zwischen Inokulation des Erregers und UV-C-Applikation war, desto geringer war die Effektivität der Behandlung. Das lässt sich damit erklären, dass die UV-C-Strahlung vorrangig die Keimfähigkeit der Sporen reduziert. Befindet sich der Pilz bereits im Inneren der Pflanze, lässt er sich nur schwer mit UV-C-Strahlung schädigen. Zusätzlich wurde die Pustelgröße untersucht. Auch diese konnte um bis zu 67 % verringert werden. Das heißt, bei Mehltau wurde nicht nur die Keimfähigkeit der Sporen verringert, sondern auch die Sporulation, also die Anzahl neu gebildeter Sporen. Auch die UV-C-Behandlung von mit Phoma infizierten Rapspflanzen zeigte eine Verringerung des Befalls.

Welcher Lampentyp ist effektiver?

Bei der Behandlung des Mehltauerregers in Gerste wurden beide UV-C-Quellen miteinander verglichen. Es zeigte sich, dass bei gleicher Dosis die LEDs eine höhere Effektivität besitzen als die Niederdruck-Quecksilberlampen. Das könnte auf das energiereichere Licht der UV-C-LEDs zurückzuführen sein. Allerdings haben die LEDs neben den genannten Vorteilen den großen Nachteil, dass sie derzeit nicht so leistungsstark sind wie die Niederdruck-Quecksilberlampen.

Die Stimulation der pflanzlichen Abwehr durch UV-C war widersprüchlich. Während wir bei Gerste keine Aktivierung der Immunabwehr nachweisen konnten, zeigte sich im Raps bei Befall mit Phoma eine Abhängigkeit zum Applikationszeitpunkt und der Dosis. Wurden die Rapspflanzen einen Tag vor der Inokulation mit UV-C behandelt, nahm der Befall zu. Erfolgte die UV-C-Behandlung jedoch eine Woche vor der Inokulation, konnte der Befall um bis zu 44 % reduziert werden.

In vielen Studien, die eine Stimulation der pflanzlichen Abwehr belegen, fand eine mehrfache UV-C-Bestrahlung statt. Vermutlich war die einmalige Applikation in unserer Studie nicht ausreichend, um die pflanzliche Abwehr in der Gerste wirksam zu stimulieren.

Wie empfindlich reagieren die Pflanzen auf eine UV-C-Bestrahlung? Eine mögliche Phytotoxizität zeigt sich unter anderem durch Blattaufhellungen, Nekrosen oder Blattkräuselungen. Im Extremfall können die Pflanzen sogar absterben. Dabei reagieren Pflanzenarten unterschiedlich sensitiv auf UV-C-Strahlung. In unseren Versuchen zeigte sich die Gerste empfindlicher als der Raps. Allerdings wurden bei den zur Mehltaukontrolle eingesetzten UV-C-Dosen keine phytotoxischen Effekte beobachtet. Und auch im Raps waren nur vereinzelt negative Auswirkungen festzustellen.

Viele Fragen bleiben offen

Die Ergebnisse haben eindrücklich gezeigt, dass eine UV-C-Applikation den Befall mit verschiedenen pilzlichen Erregern verringern kann. Somit könnte UV-C ein möglicher Baustein im Pflanzenschutzmanagement werden. Allerdings sind für eine breite Anwendung im Feld noch viele Fragen offen. Für spezifische Schaderreger-Wirtspflanzen-Kombinationen sind detaillierte Kenntnisse erforderlich, um die Dosierung zu bestimmen, die einerseits eine effektive Kontrolle des Erregers ermöglicht, andererseits aber keine Schäden an der Pflanze verursacht. Für die Kontrolle von Pilzen mit polyzyklischem Lebenszyklus oder zur Bekämpfung verschiedener Erreger im Feld wären mehrere UV-C-Applikationen erforderlich. Allerdings ist nicht klar, welche Auswirkungen wiederholte Behandlungen auf den Pflanzenertrag hätten. Hinzu kommt, dass es sich um ein nicht-selektives Verfahren handelt. So wurde auch das Wachstum des nützlichen

Bodenpilzes T. asperellum beeinträchtigt. Mögliche Auswirkungen auf weitere Nicht-Zielorganismen sind bisher unbekannt.

Darüber hinaus kann UV-C-Strahlung beim Menschen schwerwiegende gesundheitliche Schäden verursachen. Für eine breite Anwendung muss daher zwingend ein entsprechender Anwenderschutz gewährleistet sein.