Saatgutwirtschaft. Ein Blick hinter die Kulissen

Gerade bei Getreide gibt es unendlich viele Sorten – und jedes Jahr kommen neue dazu. Wer produziert die, wer übernimmt die Vermarktung und wo fallen welche Kosten an? Jennifer Nickel und Dennis Hehnen geben einen Überblick.

Mit 557 zugelassenen Sorten – im Vergleich zu 392 im Jahr 2006 – ist die Vielfalt an Getreidesorten in Deutschland so groß wie nie zuvor. Allein in den letzten sieben Jahren wurden im Schnitt 50 neue Sorten pro Jahr zugelassen. Da es sowohl im Pflanzenschutz als auch bei der Düngung immer weniger Handlungsspielräume gibt, gewinnen eine leistungsstarke Genetik und qualitativ hochwertiges Saatgut an Bedeutung.

Die Kette: von der Züchtung zum Saatgutsack.

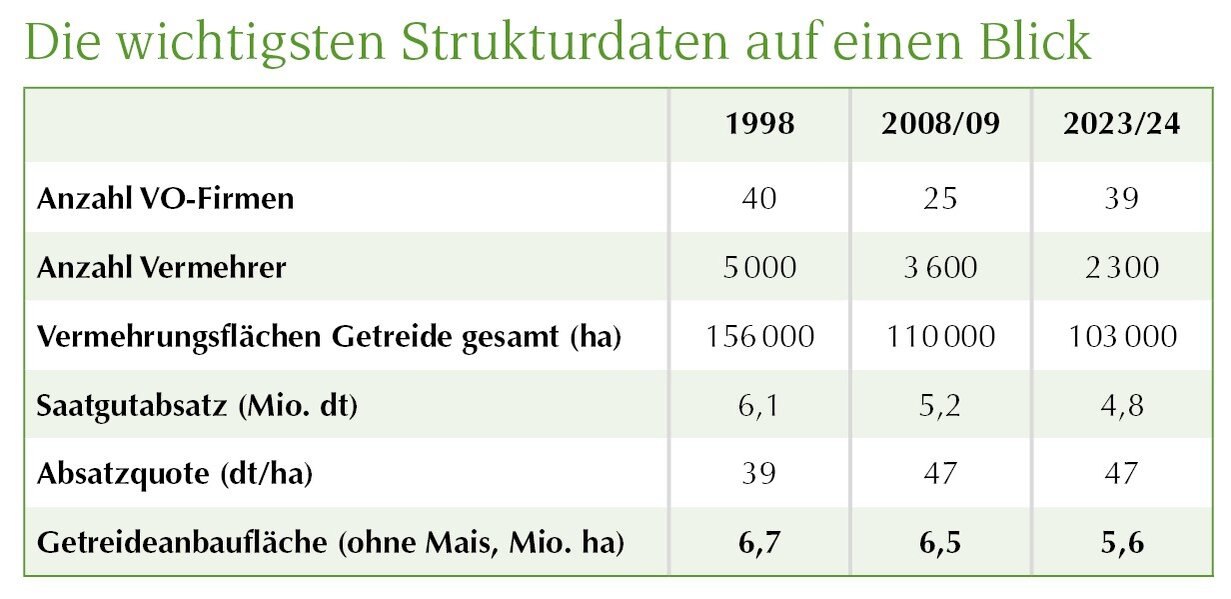

Klar, am Anfang steht die Kreuzung und Sortenzüchtung, dann folgt die Zulassung. Aber wie geht es dann eigentlich weiter? Aus dem Vorstufensaatgut der Züchter produzieren ausgewählte Vermehrer Basissaatgut. Vermehrungsorganisationen (VO-Firmen, siehe Kasten) koordinieren anschließend die Vermehrung des Basissaatgutes zu Z-Saatgut. Bevor Letzteres in Verkehr gebracht wird, muss es die gesetzlichen Vorgaben erfüllen und u. a. frei von Schädlingen, Krankheiten und Besatz sein. Dazu wird die Vermehrungsfläche mindestens einmal in der Vegetationsperiode amtlich besichtigt. Bei jeder einzelnen Saatgutpartie erfolgt nach der Ernte im Rahmen der Saatgutanerkennung im Labor eine sogenannte Beschaffenheitsprüfung. Nur wenn die entsprechenden Vorgaben eingehalten werden, wird das Saatgut von den Anerkennungsstellen der Länder anerkannt und zertifiziert. An dem gesamten Prozess sind in Deutschland 28 Getreidezüchter mit eigenen Zuchtprogrammen, 39 VO-Firmen, 88 Unter-VO-Firmen und 2 300 Vermehrungsbetriebe beteiligt.

Was machen VO-Firmen?

Eine Vermehrungsorganisation (VO) koordiniert die gesamte Kette der Saatgutvermehrung und Vermarktung. Sie bezieht von den Züchtern das Basissaatgut, plant und organisiert den Vertragsanbau mit Landwirten und stellt sicher, dass die gesetzlichen Anforderungen an die Saatgutvermehrung eingehalten werden. Dazu gehören die Überwachung der Anbauflächen und Qualitätsprüfungen und meistens auch noch die Reinigung, Aufbereitung und Verpackung. Eine Untervermehrungsorganisation (UVO) arbeitet im Auftrag einer VO und übernimmt nur bestimmte Teile der Kette, insbesondere den Anbau und die Vermehrung des Saatgutes.

Der Strukturwandel in der Saatgutwirtschaft zeigt sich deutlich im Rückgang der Vermehrer und der Vermehrungsflächen. In den 1970er Jahren war die Saatgutwirtschaft durch eine Vielzahl von Vermehrern und landwirtschaftlichen Betrieben geprägt, was zu einer vergleichsweise großen Zahl an VO-Firmen führte. Im Laufe der Zeit erfolgte jedoch eine deutliche Konsolidierung und Konzentration in der Branche. Technologische Fortschritte, die eine effizientere Saatgutproduktion ermöglichten, sowie wirtschaftliche Faktoren wie Fusionen und Übernahmen innerhalb der Branche sind dafür einige der Gründe. Die Anzahl der Vermehrer und VO-Firmen ging im Laufe der Jahre signifikant zurück, während gleichzeitig die Vermehrungsflächen abnahmen.

Im Gegensatz dazu steht die Zunahme der Absatzquote pro ha, also der verkauften Saatgutmenge. Die ist in diesem Zeitraum von 25 dt/ha auf 47 dt/ha gestiegen ist. Dies spricht für eine gesteigerte Effizienz und Produktivität pro Flächeneinheit durch innovative Anbaumethoden und Technologien zur Ertragssteigerung.

Lohnt sich der ganze Aufwand für Züchter und Vermehrer überhaupt noch? Die Vermehrungsfläche ist die entscheidende Kennzahl zur Bewertung der Rentabilität neuer Sorten. Vereinfacht ausgedrückt muss eine Sorte während ihres Lebenszyklus' auf mehreren Tausend Hektar vermehrt werden, um die Investitionen in Forschung und Entwicklung, Zulassung und Vermarktung wieder einzuspielen.

Ab etwa 2 500 ha Vermehrungsfläche rechnet sich eine Sorte

Dazu eine vereinfachte Beispielrechnung: Den Entwicklungskosten stehen die Lizenzeinnahmen gegenüber. Um etwa 2,5 Mio. € Entwicklungskosten einer Weizensorte wieder einzuspielen, bedürfte es einer Lebensleistung von 2 500 ha Vermehrungsfläche dieser Sorte. Bei einem Saatgutwechsel von 51 % (also 49 % Nachbau, für die dem Züchter nur die halbe Lizenzgebühr zusteht) erhält der Züchter derzeit ca. 100 € Lizenzgebühren pro Tonne eingesetztem Saatgut einer Sorte. Bei Verwendung von 25 000 t Saatgut wäre die Sorte refinanziert. Bei einem Saatgutabsatz von 5 t/ha Vermehrungsfläche und den genannten 51 % Saatgutwechsel ergeben sich somit die erwähnten knapp 2 500 ha Vermehrungsfläche, um die Rentabilität der Sorte für den Züchter zu gewährleisten. Bei zuletzt gut 100 000 ha Vermehrungsfläche für alle Getreidesorten und 4,8 Mio. dt Saatgutabsatz ergibt sich in Deutschland ein »Kuchen« von 48 Mio. €, der sich auf alle Getreidezüchter verteilt. Hinzu kommen die Einnahmen aus Saatgutverkäufen in anderen Ländern.

Nur jede fünfte Sorte ist wirklich erfolgreich. Die Kalkulation kann je nach Sorte und Unternehmen variieren. Tatsächlich erreichen die wenigsten Getreidesorten diese erforderliche Größenordnung. In den letzten zehn Jahren haben das nur 18 % der Winterweizensorten geschafft. Das heißt, dass eine erfolgreiche Sorte nicht nur sich selbst tragen muss, sondern auch die Kosten für andere zugelassene Sorten, die sich nicht erfolgreich am Markt etablieren sowie all diejenigen, die im Züchtungsprozess aussortiert werden. Daher ist und bleibt eine entsprechende Refinanzierung die Basis für eine produktive und effiziente Pflanzenzüchtung.