TA-Luft. Welche Optionen haben BImSch-Betriebe?

Eine Abluftreinigung in bestehenden Anlagen nachzurüsten, ist teuer. Dieses Damoklesschwert schwebt aktuell über großen Tierhaltungsanlagen. Doch die Behörden müssen auch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren. In welchen Fällen Betriebe alternative NH3-Minderungsverfahren anwenden können, zeigt Friedrich Arends.

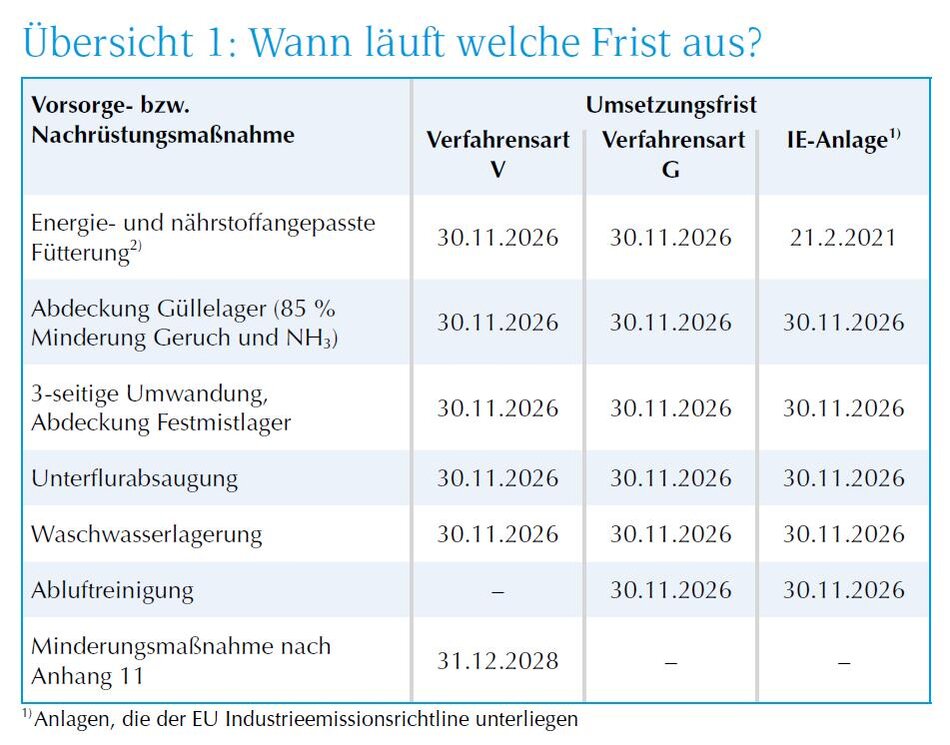

Langsam wird es Zeit! Denn schweinehaltende Betriebe, deren Ställe nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigt sind, müssen bis Ende 2026 Maßnahmen zur Ammoniakemissionsminderung umgesetzt haben. Das gilt auch für Altanlagen. Denn mit der Änderung der TA Luft von 2021 wurde der »Stand der Technik« neu definiert und somit der Standard hochgesetzt.

Die NH3-Emissionen müssen runter – wer muss was tun?

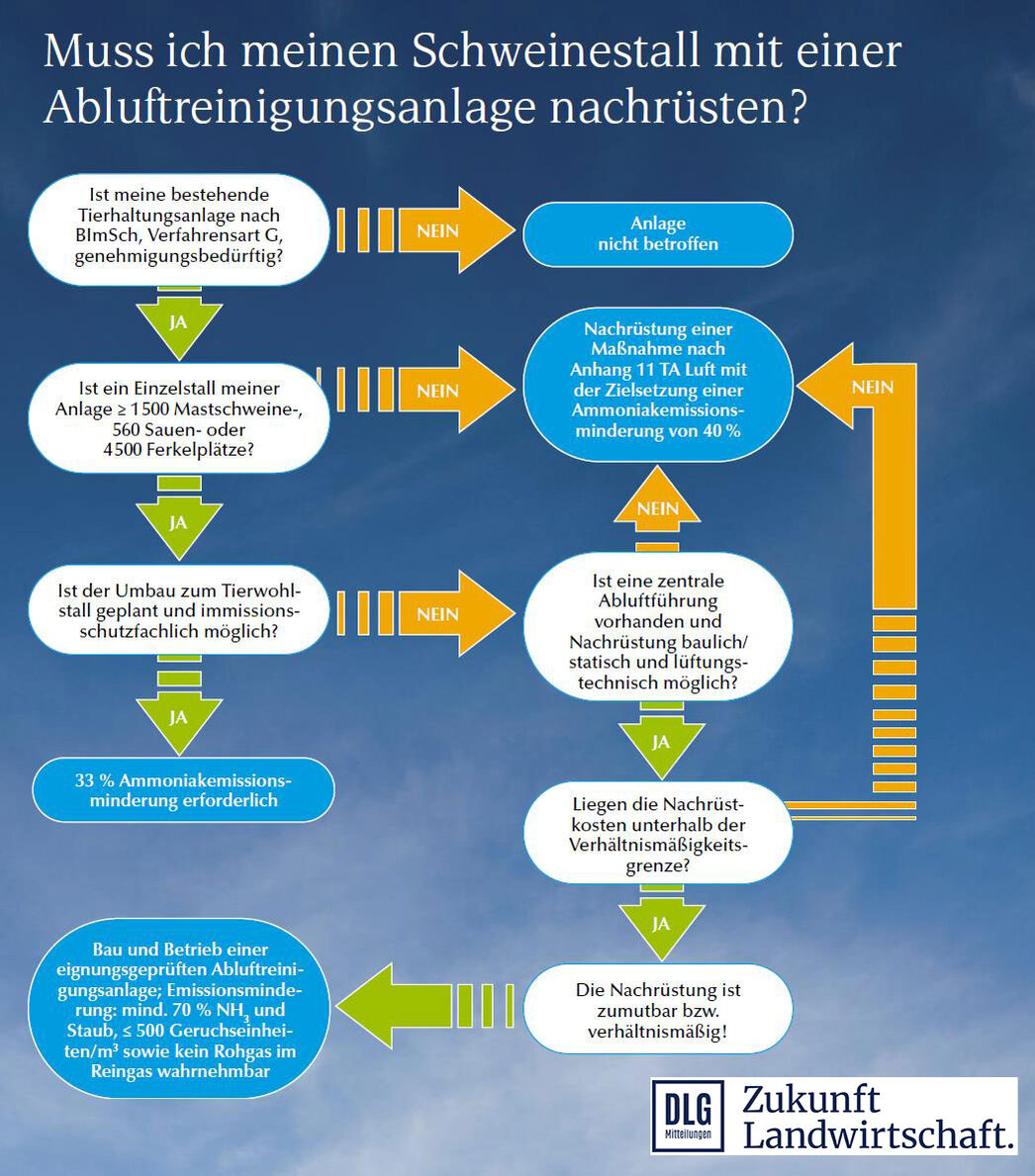

Was im Einzelnen zu tun ist, hängt von der Anlagengröße ab (Übersicht 1). Große BImSch-Anlagen (Verfahrensart G) mit mehr als 2 000 Mast-, 750 Sauen-, oder 6 000 Ferkelaufzuchtplätzen sind verpflichtet, eine Abluftreinigung nachzurüsten, die 70 % der NH3-Emissionen gegenüber dem festgelegten Referenzwert (Übersicht 3) mindert. In zwei Jahren läuft die Frist dafür ab.

Für kleine BImSch-Betriebe (Verfahrensart V) mit 1 500 bis 2 000 Mastplätzen, 560 bis 750 Sauenplätzen oder 4 500 bis 6 000 Ferkelaufzuchtplätzen gilt: Die NH3-Emissionen müssen bis Ende 2028 um 40 % gesenkt werden – und zwar durch eine Minderungsmaßnahme nach Anhang 11 der TA Luft (Übersicht 2).