NIRS-Sensorik. Wenn der Drescher weiß, was "drin" ist

Immer mehr Technologien ebnen den Weg hin zu einer teilflächenspezifischen Bewirtschaftung. So auch NIRS-Sensoren. Neuerdings können diese im Sekundentakt den Proteingehalt des Getreides während der Ernte erfassen. Wie sich damit die Anbaustrategie optimieren lässt, zeigen Steffi Fock und Yves Reckleben.

Einflussgrößen auf Ertrag und Inhaltsstoffe (er-)kennen und gezielt darauf reagieren, ist seit jeher das Prinzip der Landwirtschaft. Dies lässt sich im Rahmen der teilflächenspezifischen Produktion mehr und mehr in die Tat umsetzen. Die Teilschlagerfassung von Ertrag und Feuchte ermöglicht die Bewertung der Intensität angepasster Bewirtschaftungsmaßnahmen. Das Verfahren kann noch präziser

werden, wenn zusätzlich auch die Qualität im Feld kontinuierlich erfasst wird.

Egal ob Futter-, Brot-, oder Braugetreide – die Inhaltsstoffe (Protein, Stärke) beeinflussen die Verwertungseigenschaften des Getreides. Die Qualität hat großen Einfluss auf die zu erzielenden Erlöse. Kennt der Landwirt teilflächenspezifisch die Zusammenhänge zwischen Boden, Düngung und Proteingehalt, kann er die Produktionstechnik gezielt anpassen.

Stickstoffverwertung

Die Ertragskartierung gibt erste Hinweise darauf, welche Teile der Fläche Stickstoff in Ertrag umsetzen konnten. Auf den ersten Blick entziehen 9 t/ha Weizen dem Boden mehr Stickstoff als 6 t/ha. Pflanzenbaulich gesehen ist die Verwertung des Stickstoffs allerdings

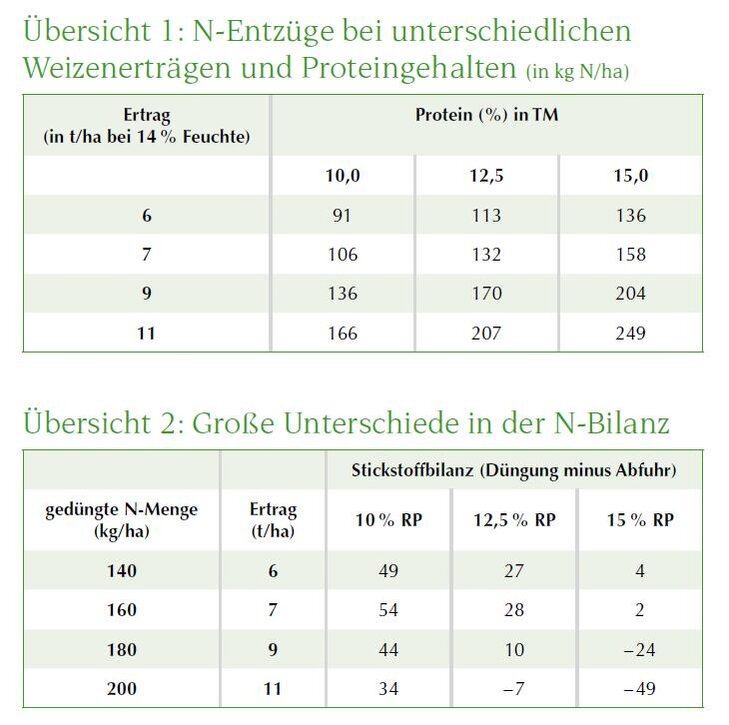

nicht allein dem Ertrag zuzurechnen. Mit 16 % ist Stickstoff ein wesentlicher Bestandteil des Proteins und damit ein essenzieller Abnehmer des Düngers. Eine logische Erkenntnis aus diesen Informationen ist, dass der Stickstoffentzug zunimmt, je höher Ertrag und Proteingehalt des Getreides sind (Übersicht 1). Spannend ist, dass der N-Entzug bei geringem Ertrag und hohem Proteingehalt fast genauso so hoch sein kann wie bei hohem Ertrag und niedrigem Proteingehalt. Neben dem Entzug ist auch die gedüngte Stickstoffmenge relevant, um die N-Bilanz zu berechnen und damit eine Kennzahl für die Effektivität des eingesetzten Düngers zu erhalten (Übersicht 2).

Aus den beiden Übersichten geht hervor, dass bei der mineralischen N-Düngung hohe Ausnutzungsraten erreicht werden können. In Bereichen mit niedrigen Erträgen und zugleich geringem Proteingehalt weist die N-Bilanz deutliche Überschüsse auf, während bei hohen Erträgen und hohem Proteingehalt Stickstoff aus dem Boden mobilisiert wurde. Die offensichtlichen Unterschiede der N-Ausnutzung

können einen Anhaltspunkt für die Anpassung der Düngestrategie liefern.