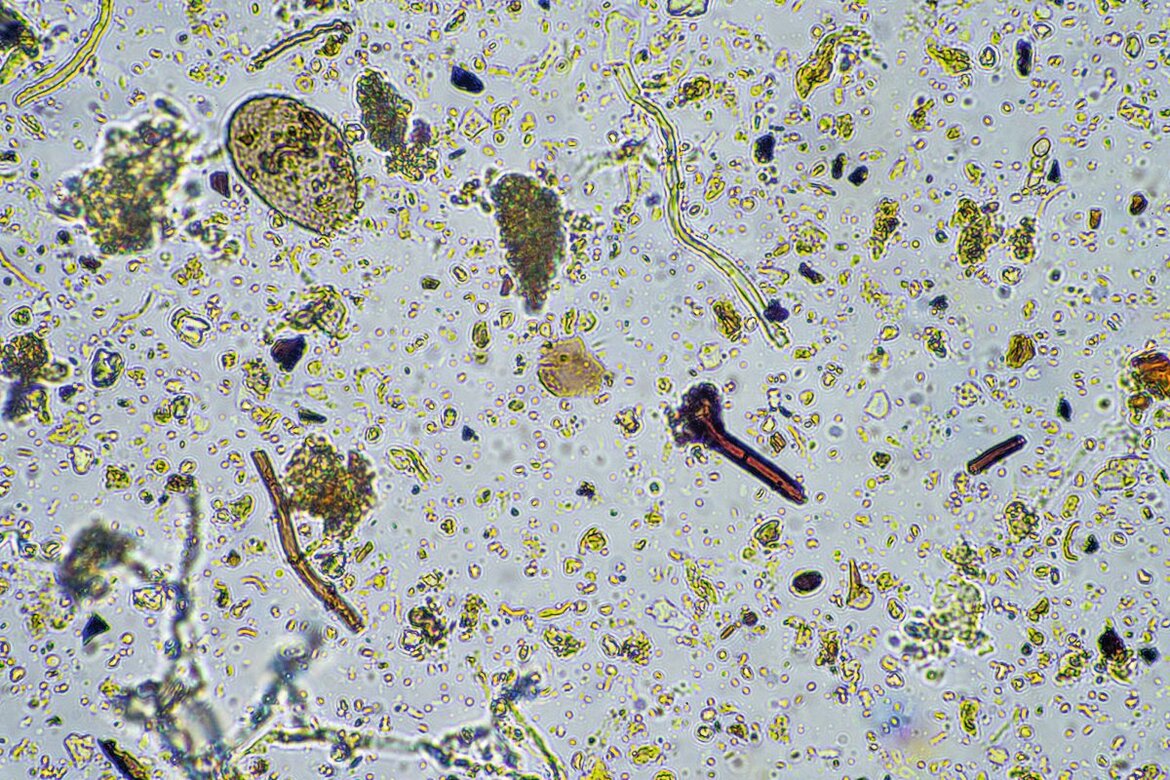

an vielfältigen Stoffumsetzungen beteiligt und haben großen Einfluss auf das Pflanzenwachstum und die -gesundheit. Foto: Phoebe – stock.adobe.com

Mikrobiom. Das Getümmel unter der Oberfläche

So klein die unzähligen Lebewesen im Boden auch sind – ihre Bedeutung für die Stoffkreisläufe ist riesig. Trotzdem gibt es noch große Wissenslücken. Ziel eines Forschungsprojektes war es daher, die Wechselwirkungen zwischen Anbaumaßnahmen, Boden-Mikrobiota und Pflanzen besser zu verstehen. Rita Grosch, Günter Neumann und Jörg Geistlinger stellen die Ergebnisse vor.

Die in einem Gramm Boden lebenden Milliarden von Bakterien und Pilzen (die Boden-Mikrobiota) sind in nahezu alle relevanten Bodenprozesse involviert. Nur durch ihre Aktivität und Stoffwechselleistung sind z. B. Humus- und Strukturbildung, Mineralisierung, Schadstoffabbau oder Nitrifikation bzw. Denitrifikation möglich. Bakterien und Pilze leisten nahezu 90 % der Abbauarbeit, die durch andere Bodentiere (z. B. Regenwürmer, Collembolen) beschleunigt werden.

Partnerschaft zwischen Bakterien, Pilzen und Pflanzen

Der Pflanze stellen sie die notwendigen Nährstoffe für das Wachstum bereit und unterstützen sie direkt oder indirekt im Umgang mit Stressfaktoren. Pflanzen wiederum geben organische Substanzen bzw. einen Teil ihrer Photosyntheseprodukte über die Wurzel in die Rhizosphäre ab, die für Mikroorganismen ein nährstoffreiches Habitat ist. Über die Wurzelausscheidungen versucht die Pflanze, gezielt Mikroorganismen anzulocken. Diese komplexen Wechselbeziehungen werden unter anderem durch Bewirtschaftungsmaßnahmen beeinflusst. Störungen des Ökosystems Boden sind innerhalb kurzer Zeiträume nur schwer rückgängig zu machen.